2025: minas gerais

2025: bento freitas

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017: mourato coelho

2016

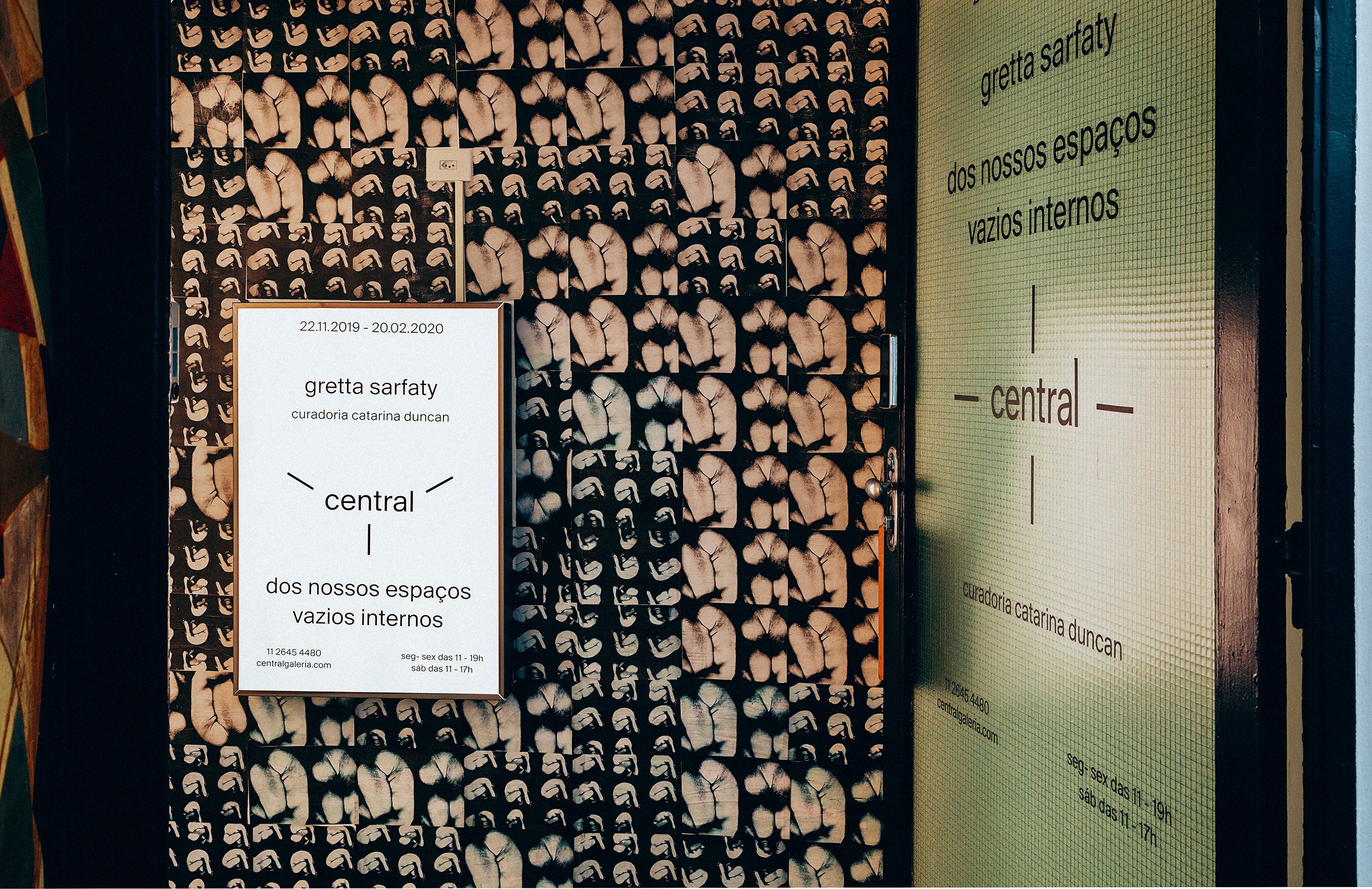

gretta sarfaty: dos nossos espaços vazios internos

21 nov 2019 – 02 fev 2020

curadoria catarina duncan

-

Disruptiva e multidisciplinar, a artista Gretta Sarfaty faz de seu corpo espaço para experimentação artística, política, campo de transformação. Em sua obra, o corpo feminino é território tanto para questionamentos internos quanto sociais. Expoente da body art no Brasil, a artista traz ao público séries de trabalhos emblemáticos na mostra Dos nossos espaços vazios internos, individual em cartaz na Central Galeria.

“A obra de Gretta Sarfaty transborda as narrativas da subjetividade do ser mulher enquanto sujeito político coletivo, inventado para atravessar problemáticas identitárias e ampliar os limites daquilo que se espera da nossa existência”, reflete Catarina Duncan, curadora da mostra.

O corpo artístico de Gretta é livre, não se limita a paredes ou a um único espaço. A série A Woman’s Diary (1977), um dos destaques da exposição, é apresentada agora em lambe-lambes que vão para além do espaço expositivo da galeria e se expandem para as ruas do centro da cidade de São Paulo. São autorretratos preto e branco nos quais ela convida o público a adentrar um diário de seu próprio corpo. “A ação desenvolve um novo sentido do que é público e transforma assim o significado da arte na sociedade”, pontua Duncan.

Os trabalhos eleitos pela curadoria datam de 1973 a 1981, são documentações de performances e autorretratos, fotografias nas quais a artista divaga sobre a representação do feminino na arte e traz ao público experimentos artísticos com o próprio corpo. A exemplo das séries Body Works (1976) e da notória Evocative Recollections (1979), que traz registros da performance em que a artista colocava seu corpo nu em atrito ao de um gato, em alusão à sensualidade feminina.

O título da mostra surge de uma citação da crítica e historiadora de arte americana Linda Nochlin, em análise sobre o motivo pelo qual obras de tantas mulheres artistas se mantiveram anos a fio sem reconhecimento. “As coisas como estão, e como foram antes, nas artes e em centenas de outras áreas, são estupidificantes, opressivas e desestimulantes para todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram a boa sorte de nascer brancos, preferencialmente de classe média e, sobretudo, homens. A culpa não é dos astros, dos nossos hormônios, dos nossos ciclos menstruais, dos nossos espaços internos vazios, mas das instituições e da nossa educação”, afirmou Nochlin.

Nascida na Grécia e naturalizada brasileira, Sarfaty iniciou ainda muito jovem no circuito das artes plásticas, em um Brasil que atravessava as represálias da ditadura militar e entrava em ebulição com pautas relacionadas à mulher. Logo se destacou como artista de vanguarda, com obras em que usava o corpo como suporte e linguagem, criações permeadas por reflexões e provocações sobre o desafio artístico de ser mulher naqueles anos e que trazem à tona a dificuldade da artista em se firmar como sujeito com algo a dizer para além de sua aparência.

Em meados de 1980, em meio à sua ascensão artística, a artista muda-se para Nova York e depois para Londres, e intensifica sua produção. É nessa fase que seu trabalho ganha notoriedade com exibições em instituições e galerias mundo afora, como o MASP, o Palazzo Dei Diamanti, o Centro Georges Pompidou e outros.

Sarfaty passou mais de três décadas longe do Brasil e do circuito de arte do País e, agora, a atual mostra resgata sua obra e busca sua reinserção no contexto artístico atual. “Trazer para a atualidade a quebra de um regime de controle sobre o corpo da mulher, onde não mais se permite a servidão ao outro e sim a si mesma promove uma nova visualidade de prazer. Nas palavras da artista, o que interessa é ‘ser obra aberta aos avessos’ e isso já é uma estratégia revolucionária”, afirma a curadora.

-

Gretta Sarfaty navega entre manifestações artísticas diversas, como pintura, performance e fotografia. O corpo da artista é experimentado como território de transformação, paisagem, campo aberto, compreendido como um espaço que afeta tanto movimentos internos como tecidos sociais. As narrativas da subjetividade do ser mulher enquanto sujeito político inventado transbordam para atravessar problemáticas identitárias e ampliar os limites daquilo que se espera da nossa existência.

A pouca visibilidade da produção de Gretta Sarfaty não é um caso isolado diante do silenciamento sistemático de mulheres na História da Arte. É necessário que haja políticas ativas para que a representação feminina possa ser expandida não apenas para mulheres artistas, mas para outrxs sujeitxs que sofrem com a invisibilidade estrutural. O resgate da força feminina como motor de criação é fundamental para superarmos narrativas de opressão, executadas por séculos em diversos níveis, de acordo com gênero, classe e raça. O fato de que a representação feminina se antecipa ao olhar masculino, branco, elitista e ocidental transforma o corpo e a ação da mulher em uma instituição subjugada à do homem. Esse processo enfatiza as conotações políticas da prática de Gretta, uma mulher artista brasileira que constrói a própria imagem, narrativa e identidade.

Esta exposição é um projeto de reinserção de Gretta no contexto artístico atual. O título Dos nossos espaços vazios internos foi inspirado na fala da crítica e historiadora estadunidense Linda Nochlin sobre o motivo pelo qual obras de tantas mulheres artistas se mantiveram sem reconhecimento: “(...) Como todos sabemos, as coisas como estão, e como foram antes, nas artes e em centenas de outras áreas, são estupidificantes, opressivas e desestimulantes para todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram a boa sorte de nascer brancos, preferencialmente de classe média e, sobretudo, homens. A culpa não é dos astros, dos nossos hormônios, dos nossos ciclos menstruais, dos nossos espaços internos vazios, mas das instituições e da nossa educação (...)”. (NOCHLIN, Linda. ArtNews. 1971.)

A exposição reúne uma série de obras das décadas de 1970 e 1980, entre elas “A Woman’s Diary” [Diário de uma mulher], “Evocative Recollections” [Lembranças evocativas], “Body Works” [Obras do corpo], “Metamorphic Recollections” [Lembranças metamórficas], que compreendem uma investigação corpórea da artista. Fotografias e pinturas contrastadas em preto e branco apresentam formas de um corpo sem face, o corpo ativado como fronteira que, de acordo com a pesquisadora Talita Trizoli em sua tese sobre a obra de Gretta, trata-se de uma “(...) a constituição discursiva e matérica do corpo em sua especificidade do feminino é atravessada por fluxos ambivalentes de ausência e presença, apagamento e carnalidade” (TRIZOLI, Talita. Atravessamentos Feministas: um panorama de mulheres artistas no Brasil dos anos 60/70. 2018. p. 63).

Em algumas entrevistas, Gretta apresenta uma resistência a toda elaboração que altera o natural significado de suas ações, evitando teorias que esterilizem a prática e a subjetividade presentes em seu processo artístico. Em entrevista a Nadiesda Dinambro para sua tese Imagens de Gretta Sarfaty: fotografia, performance e gênero (2018), a artista revela: “(...) Eu sou muito intuitiva no meu trabalho, eu não gosto de criar em cima de teorias e de coisas. Eu deixo fluir, porque senão ele [o trabalho] perde o sentido, perde a espontaneidade principalmente. (...) Pode acontecer de ser associado por alguma coisa que tem sincronicidade, porque eu estou pensando, alguém tá pensando ao mesmo tempo. Então tem a ver. Eu acho” (DINAMBRO, Nadiesda, Imagens de Gretta Sarfaty: fotografia, performance e gênero. 2018. p. 41). Acatando esse condicionamento da artista, peço licença para enfatizar o contexto em que essas obras foram produzidas para contribuir para a compreensão dessa produção sem diminuir ou acoplar teorias descoladas das obras.

As possibilidades de uma autorrepresentação feminina só começaram a existir durante o século 20, quando escritoras e artistas exploraram do conceito de alteridade feminina às possibilidades subjetivas dadas ao feminino. Gretta enfrenta o sistema hegemônico de representação ao colocar-se como autora da própria imagem, trabalhando o nu feminino por uma perspectiva ativa, permitindo-se ser a própria narradora e articulando-se em voz de dissenso. Selecionamos algumas imagens da série “A Woman’s Diary” [Diário de uma mulher] para apresentar em formato de lambe-lambe tanto dentro da galeria como no contexto urbano do centro de São Paulo e, assim, invadir espaços culturalmente interditados para o sujeito íntimo da mulher. Essa ação promove conscientização e consequentemente transforma o modo como se encara a produção de mulheres artistas em um posicionamento político. Também desenvolve um novo sentido do que é público e altera, assim, o significado da arte na sociedade.

A representação do corpo feminino como uma instituição orgânica e sensualizada é rejeitada nesse recorte, abrindo espaço para dinâmicas sociais e psíquicas que moldam a sexualidade feminina de forma livre. No ensaio “Just Like a Woman” [Como uma mulher] (1986), Abigail Solomon-Godeau explica o redirecionamento da feminilidade para longe do objeto e do próprio corpo, associando o feminino autêntico à produção de significado e subjetividade. As novas iconografias que mulheres artistas como Gretta criaram para a compreensão do corpo, da feminilidade, da autorrepresentação, da opressão e do desejo podem ser entendidas como exercícios de liberdade transformadores em relação a suas expressões pessoais e conceituação do corpo.

Em seu livro História da Sexualidade, o filósofo Michel Foucault explica que “(...) se a repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade, só se pode liberar a um preço considerável: seria necessário nada menos que uma transgressão das leis, uma suspensão das interdições, uma irrupção da palavra, uma restituição do prazer ao real, e toda uma nova economia dos mecanismos do poder; pois a menor eclosão de verdade é condicionada politicamente” (FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. 1988. p. 10).

Ao se tratar de resistência e de mulheres é fundamental revelar as assimetrias internas de corpos-indivíduos que perfuram o mundo, assistidos por privilégios ou barreiras. Não se pode falar de gênero sem tratar das diferenças de gênero. As relações são variáveis e imprevisíveis, de forma que a história da cultura das mulheres deve ser estudada em suas descontinuidades e especificidades. A criatividade e a desobediência que mulheres nos anos 1960 a 1980 exercitavam ao descobrir seus corpos politizados, ao experimentar formas pouco ortodoxas de criação e expressão artística podem ser vistas hoje por indivíduos de gênero não conformista. Para Gretta, seu processo artístico “(...) era uma procura de identidade e de dizer quem eu era, me assumir como mulher, sem o estereótipo, eu queria me encontrar (...)”. Não se pode definir uma identidade comum para todas as mulheres. Ser mulher não é tudo o que a pessoa é; o gênero não necessariamente tem coerência e consistência; ser mulher não é o suficiente para compartilhar um contexto; identidades não podem ser fixas; somos um sistema aberto que inspira um sentimento de expansão e multiplicidade, resistência e subversão.

Trazer para a atualidade a quebra de um regime de controle sobre o corpo da mulher, em que não mais se permita a servidão ao outro e sim em que se estimule a sujeição a si mesma promove uma nova visualidade de prazer. Nas palavras da artista, o que interessa é “ser obra aberta aos avessos” – e isso já é uma estratégia revolucionária.

// Catarina Duncan

vistas da exposição

mariana manhães: montanhas nos assistem em time-lapse

30 set – 16 nov 2019

texto guilherme wisnik

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar Montanhas nos assistem em time-lapse, individual de Mariana Manhães com texto crítico de Guilherme Wisnik. A exposição reúne 5 grandes obras inéditas que misturam vídeo e animação inseridas em um corpo escultórico, como montanhas que falam e mastigam.

-

Linguagens Esquivas

Qual é a linguagem das coisas milenares? Seriam o silvo dos ventos, o borbulhar das lavas, ou o ronco das ondas, formas de discursos em velocidades e frequências tão longas e distendidas que nós não chegamos a compreender? O que nos estariam dizendo? Para muitas culturas as coisas todas no mundo são vivas, e se comunicam. Mesmo uma pedra no chão não é algo inerte. Tudo fala. Tudo sente. Nós é que não vemos. Ou não ouvimos. Ou não sabemos. É que o corte racionalista da nossa cultura – que podemos chamar de iluminista, de moderno, ou de ocidental –, ao desencantar o mundo, nos deixou sozinhos no lugar de fala, no lugar de seres produtores de discurso, de pensamento. Estranha solidão vitoriosa.

Cézanne passou a vida olhando para uma montanha. E em cada pintura que fez da montanha Santa Vitória, ela aparece diferente. São inúmeras as montanhas vistas por ele, porque seu olho, curioso e incansável, não parava de ver novas montanhas dentro da mesma montanha, como se fossem buracos se abrindo na paisagem, e na tela, estilhaçando o campo visual de sua integridade plana, e fecundando o lugar de onde nasceria o cubismo. Mas agora cabe alargar a pergunta: o que é que a montanha diria de Cézanne? Como é que ela o vê? Essa ordem de reflexões, me parece, move os trabalhos de Mariana Manhães.

“O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha”, escreve Didi-Huberman [1]. Isto é, não somos apenas nós os sujeitos da ação. Sem o olhar das coisas, o nosso olhar é estéril. E se não soubermos disso, entenderemos sempre tudo de modo parcial, míope. De que forma uma lápide nos olha? O que é que ela nos diz sobre a morte? Que há uma alma que se desprendeu daquele corpo putrefato lá embaixo? Ou, ao contrário, que não há nada além daquilo mesmo, daquela perda, e ela é apenas uma pedra nos encarando? Pequeno pedaço de uma montanha cortada, que assiste a nossa existência fugidia na perspectiva do tempo geológico. Crença ou tautologia? Duas formas de se tentar evitar o vazio aberto diante da morte. Mas o túmulo nos olha, escreve Didi-Huberman, porque impõe em nós “a imagem impossível de ver” [2]. O inominável, o invisível... Os trabalhos de Mariana Manhães, nessa exposição, procuram dar alguma tangibilidade a essas questões. Mas não nos trazem respostas inteligíveis. Antes, dobram o enigma.

// Guilherme Wisnik

_______________

1. Georges Didi-Huberman, O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998, p. 29 (tradução de Paulo Neves).

2. Idem, p. 38.

-

Sobre as montanhas inomináveis

Todas as palavras serão um dia cobertas por musgo e partículas de poeira. A palavra m-o-n-t-a-n-h-a, por exemplo, será soterrada pelo pó de sua própria erosão e não poderá mais ser pronunciada na língua humana, com sua pobre fonética ritmada em sintonia com a restrita morfologia de nossos corpos. E as coisas vão finalmente voltar a ser o que eram antes de serem coisas – elas voltarão à nobre ordem do inominável.

Há uns oito, quinze ou sessenta anos, eu assistia a um documentário na TV sobre a Islândia. O narrador me surpreendeu quando afirmou que lá ainda existiam montanhas inominadas. Foi uma das coisas mais marcantes que já ouvi. Afinal, se elas não têm nomes, não estão incluídas na nossa linguagem.

Consequentemente, a dúvida que se impunha era: elas existiam? A resposta é sim. No entanto, trata-se de uma existência impenetrável para nós, própria do mundo e linguagem delas, linguagem essa tão real quanto a nossa. Encontrei, na afirmação ouvida no documentário, ressonância com tudo o que fazia e continuo fazendo. Os trabalhos que produzi para esta exposição são mais uma vírgula numa frase muito longa que comecei há anos atrás e que ainda não sei como vai terminar.

No mundo e na linguagem das montanhas, rochedos e pedras, o tempo não se conta em dias e anos e décadas. Por isso, não as compreendemos totalmente. Elas falam numa velocidade tão lenta que não somos capazes de ouvir. Dar nomes a esses seres é uma tentativa vã e ilusória de dominá-los. Nada disso funciona. As montanhas nos assistem em time-lapse.

// Mariana Manhães

vistas da exposição

gisele camargo: erosões

03 ago – 21 set 2019

texto sergio martins

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar “Erosões”, individual de Gisele Camargo com texto crítico de Sergio Martins.

Gisele Camargo é do Rio de Janeiro mas hoje mora na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Sua nova exposição traz a imersão da artista nas erosões naturais que encontra no meio das montanhas do cerrado mineiro.

Parede paisagem, as erosões levaram a artista a pensar na pintura como uma paisagem que está se formando e modificando diariamente; mudança vagarosa e no entanto radical. Sedimentos, pedras, plantas e uma infinidade de elementos naturais se movem e, simultaneamente, o fundo da terra se mostra, na tentativa de se arrumar, de emergir à superfície e voltar ao seu lugar.

Gisele vê as erosões do cerrado mineiro como um altar onde todas as forças estão expostas; um lugar que ao adentrar revela o seu todo e se faz compreender.

O processo das pinturas para essa exposição se conecta diretamente com a relação da artista com as erosões; o tempo que cada trabalho necessita, diversas pinturas se sobrepõem; são apagadas, raspadas e novamente cobertas de tinta.

Na natureza um processo repetição infinita, na tela a artista escolhe o fim; uma viagem em sua memória, das cores e densidades dessas “paredes” que buscam o sol.

-

Paisagem e Parede

É uma paisagem. Dois elementos se destacam, formando um par de opostos: ao longe, um pico define o horizonte; um buraco, em primeiro plano, sinaliza a erosão em questão, sem que, no entanto, enxerguemos seu interior.

Muito antes de firmar-se como gênero acadêmico, a paisagem já ganhava certa autonomia em quadros como o de Lotto. A emergência da pintura a óleo foi fundamental para este processo; antes dela, era certamente possível denotar elementos de uma paisagem agreste como a da penitência do santo, mas jamais tornar uma superfície de pedra um foco visual de tamanha riqueza e minúcia, e muito menos dar-lhe tal primado na composição.

Gisele reagiu a esta pintura com dois espantos: o primeiro, pela assombrosa semelhança entre as pedras que circundam São Jerônimo e a erosão na Serra do Cipó; o segundo, por não lembrar de tê-lo visto antes, a despeito dos inúmeros quadros renascentistas que estudou durante sua formação através de exercícios de estrutura tonal. Ainda assim, não creio ser o caso falar em coincidência; afinal, Lotto é um dos marcos da emergência de todo um vocabulário pictórico – e com ele, de um arco de pensamento visual – que terminou por percorrer a história da pintura ocidental. É a súbita consciência da afinidade entre dois pontos extremos desse arco que o espanto de fato sublinha.

***

John Berger insiste, escorando-se em Lévi-Strauss, que a tinta a óleo impulsionou a pintura ocidental ao colocá-la a serviço da figuração de todo um mundo de posses – do cintilar das jóias à fartura dos banquetes, da pelagem de uma tapeçaria à pele exposta de um torso feminino. Para o ensaísta, a paisagem foi o caso limite desse quadro ideológico, o gênero que mais incisivamente o testou e que, talvez por isso mesmo, terminou por expandir seu alcance. Mas se isso é verdade – se a pintura a óleo é, entre outras coisas, uma tecnologia de confirmação da posse –, então vale lembrar, agora com Walter Benjamin, que toda tecnologia possui um “momento utópico” que fulgura tanto em seu nascimento quanto no instante de sua obsolescência, um momento no qual essa mesma tecnologia ou bem ainda não se encontra completamente podada pelo jugo instrumental, ou então pode ser dele redimida.

É nessa clave histórica – como dois parênteses, dois pontos extremos do arco histórico da paisagem, mas em alguma medida também externos à sua codificação como um gênero – que ganha relevo a afinidade entre a protopaisagem do Jerônimo de Lotto e as pós-paisagens da série Erosões. Entre a paisagem que ainda não é e a paisagem que já não se enquadra no que entendemos por paisagem.

***

Nas casas do século XVII, diz ainda Berger, pinturas a óleo sobrepõem-se umas às outras, oferecendo miradas sobre posses reais, possíveis ou imaginárias. Compõem, portanto, uma parede de vistas, um ponto de conciliação entre dois esteios, de resto contraditórios, da nascente subjetividade burguesa: o resguardo privado do interior doméstico e a expansão pretensa e potencialmente infinita do domínio sobre o mundo. A inversão aqui operada pela série Erosões – bem como a dialética histórica que a informa – torna-se particularmente evidente.

Ao contrário daquela parede de vistas, esta é uma parede de paisagem cuja ênfase agora recai sobre o primeiro termo. Se naquela, a vista oferecida faz evanescer a parede, nesta, ao contrário, a paisagem redobra sua concretude. Antes, o quadro fazia da parede uma vista ou paisagem; aqui, a paisagem faz do quadro parede. Quadradas e de proporção humana – um metro e oitenta –, as telas têm um antropomorfismo de matiz minimalista, um pé fincado no espaço do espectador, uma presença física algo intrusiva, tanto mais pela espessura acidentada das camadas de tinta. É como se trouxessem para dentro da sala, ainda que numa dimensão transportável, algo daquele paredão de pedra submerso no cerrado.

No quadro de Lotto, a pintura a óleo revelava sua potência ao encrustar o santo na paisagem; nas Erosões, por sua vez, ao permitir que a pintura trilhe uma estranha linha entre paisagem e objeto. Paisagem também é enquadramento, mas este é lenta e dialeticamente superado pelo trabalho da pintura nesta série. Vemos seus resquícios em alguns traços pretos do bastão de óleo; no início, eles esquadrinhavam a superfície do quadro, um pouco à maneira dos esquemas de recorte, justaposição e colagem que pautam várias das séries anteriores de Gisele. Longe de simplesmente abandonar esses esquemas em prol de uma guinada neoexpressionista, o que a artista agora faz frente ao dilema posto – como ver paisagem numa parede? – é torná-los como que fundamentos soterrados por uma visualidade que já não pode simplesmente se submeter a tais esquemas, assim como o santo e sua narrativa, por mais indispensáveis que fossem, já não mais submetiam a si o trabalho pictórico da paisagem.

***

Seria plausível ver algo de Monte Saint-Victoire na descrição que acabo de esboçar, mas outro acidente geográfico talvez qualifique melhor o que está em jogo. Afinal, como olhar para aquela primeira fotografia e não lembrar do Pico do Cauê, transformado ele próprio num buraco pela voracidade da exploração do ferro na Itabira de Drummond, não muito distante da Serra do Cipó?

Como qualquer outro signo, a paisagem refere-se a algo ausente. Daí que ela seja capaz não só de confirmar posses atuais, mas também de prometer posses virtuais. Mas isso também significa que todas essas posses são assombradas, em alguma medida, pelo seu oposto: a perda. Num universo de expansão colonial ou imperial, tal dimensão tende a passar desapercebida; na modernidade burguesa, no entanto, esse recalcado sempre retorna – e não só como perturbação, mas como um elemento constitutivo; afinal, é uma classe sempre na iminência de ganhar ou perder. No modernismo, finalmente, a perda se torna uma matéria poética de primeira importância, e a paisagem não passa incólume: “Itabira é apenas uma fotografia na parede / mas como dói”.

Não se sabe ao certo se a erosão é natural, ou se foi propiciada, ainda que em parte, por alguma atividade humana, como a criação de gado. Pouco importa: se o espectro da perda incide sobre a paisagem do antropoceno, é sobretudo pela crescente dificuldade de nos alhearmos dela, pelo chão existencial que ameaça desmoronar não mais por conta do oposto da posse, do domínio, mas como consequência de sua extrapolação em último grau. Ao recolocar a paisagem na parede – como parede –, a série Erosões nos recoloca também nesse quadro e prova que a atualidade de um gênero reside precisamente em sua capacidade de continuar funcionando como um esquema vital de pensamento do mundo.

// Sergio Martins

vistas da exposição

mano penalva: acordo

27 mai – 27 jul 2019

texto juliana monachesi

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar ACORDO, individual do artista Mano Penalva, com texto crítico de Juliana Monachesi. Na exposição, Penalva apresenta um conjunto de trabalhos inéditos, produzidos entre 2018 e 2019 e construídos a partir de um olhar sobre as coisas do mundo, do gesto e da circulação de mercadorias nas ruas. Materiais e objetos são arranjados, estruturados ou encostados a partir de um deslocamento considerado como um estado normal; panos, cintos, sacolas, objetos ordinários e gestos são reorganizados como fragmentos de uma composição precisa.

No trabalho de Mano Penalva percebe-se comumente uma espécie de “quebra da normalidade” dos objetos – capacidade de reconfiguração surpreendente e inesperada, quando os mesmos deixam suas funções primeiras e imprimem novas possibilidades e formas de pensar a sua existência.

Para ACORDO, foram produzidos dois trabalhos que levam o nome da exposição; uma canção de trabalho, produzida em parceria com o cantor Paulo Neto, e um vídeo, em parceria com o diretor Di Rodrigues e participação dos artistas Fernanda Pavão e Moisés Patrício.

Na música ACORDO (canção de trabalho do artista) Mano traz refrões como: “Acorda, acorde, acode / O tempo levantou cedo/ 24/7, é labuta o dia inteiro/ Quem sai pra trabalhar, sabe o tempo de quarar”, estabelecendo uma relação entre a fala, ou seja, dos sons guturais associados aos movimentos. O tema “trabalho” reforça a condição de “ofício artístico” que extrapola a relação produtor e produto, deslocando a produção artística de uma prática romântica/criativa, ao mesmo tempo que valoriza a labuta em diversos segmentos e o processo de tentativa e erro, onde o artista passa a ser “Artista etc”; como chamou Ricardo Basbaum.

Tecidos plissados manualmente repousam sobre facas fixadas nas paredes e uma grande cortina corta o espaço. Suas dobras orgânicas se relacionam semanticamente com ACORDO, a canção de trabalho.

Parte das esculturas vem do olhar para gestos e práticas do comércio informal, dos vendedores de rua, e tem seus nomes no diminutivo como “Palhinha”, “Melzinho” e “Quentinho”, estabelecendo também uma relação com a fala coloquial e sua afetividade.

“Quentinho” consiste em um suporte para cones de papel recheados de amendoim, onde o expectador tem a possibilidade de adquirir uma peça com o aditivo da “sorte grande” por um valor simbólico, já que um deles contém um amendoim feito em ouro.

O trabalho de Mano Penalva parte do estudo da Cultura Material, mudanças de comportamento e efeitos da globalização. Sua produção é deliberadamente não-representativa, permitindo que os materiais e objetos ditem a forma e se unam quase que por conta própria a partir de um desejo de existirem no mundo. O artista explora a poesia obtida pelo deslocamento dos objetos de seu contexto cotidiano, trabalhando com diferentes mídias como pintura, fotografia, escultura e instalação. Ao criar os trabalhos, subverte o valor dos objetos do cotidiano, propondo novos agrupamentos estéticos a partir da relação das estratégias de venda do varejo e das suas experiência de coleta.

Em ACORDO, Mano Penalva traz à tona a ideia que a exponencial proliferação de objetos e imagens não se destinam a treinar a percepção ou a consciência, mas insistem em fundir-nos com eles.

-

A encantadora alma das ruas de Mano Penalva

É uma questão de aceitar a dignidade do trabalho, seja ele qual for.

Politicamente, o âmago é aceitar a dignidade do trabalho.

E o trabalho não é uma coisa servil.

É algo que exprime a alma da pessoa.

[Nise da Silveira, em entrevista a Leon Hirszman]A estética da gambiarra se consagrou, no Brasil, no final dos anos 1990, notadamente pelo esforço de curadores e críticos que revisaram a produção artística feita com materiais do dia a dia, por vezes precários ou efêmeros, em geral para fazer colidir arte erudita e arte popular. Foram sobretudo a 24a Bienal de São Paulo (1998) e as mostras do eixo curatorial Cotidiano/Arte, adotado pelo Instituto Cultural Itaú para a programação do ano de 1999, que colocaram em pauta a antropofagia que a arte brasileira fez do dadaísmo e do conceitualismo, principalmente do legado de Marcel Duchamp, que entre nós chegou com certo atraso (entre eles também; basta lembrar que The Duchamp Effect, a icônica publicação do MIT, data de 1996). Naquela virada de milênio, questionava-se o que seria das montanhas de refugo industrial que a humanidade conseguira produzir em escalada exponencial rumo ao século 21.

No final dos anos 2000, já se falava em gambiologia, abarcando a apropriação do lixo digital na produção artística, e nova rodada de mostras e debates aconteceu em torno do tema, repaginado. Em 2006, a 27a Bienal de São Paulo examinou a economia e afetividade das trocas, do deslocamento e das formas do viver coletivo. Uma exposição no New Museum, em 2007, ofereceu uma nova narrativa para a vasta produção contemporânea feita prioritariamente com objetos da vida mundana. Intitulada Unmonumental, a mostra reuniu artistas como Isa Genzken, Rachel Harrison, Abraham Cruzvillegas e John Bock para indicar a escolha da colagem e assemblage, da escala humana e da baixa assertividade para abarcar o mundo em ruínas pós 11 de Setembro. Por aqui, onde jamais fomos modernos, mas já éramos pós-modernos em tempos coloniais, o ready-made permeia a história da arte desde os anos 1960 e vem sendo esgarçado e ressignificado pelas gerações subsequentes. Todo este preâmbulo poderia desembocar, naturalmente, em uma leitura crítica das apropriações de Mano Penalva de objetos cotidianos, como a sacola de feira, feita de ráfia, ou as faixas de polietileno das cadeiras de praia, ou ainda as lonas coloridas dos vendedores ambulantes, para a criação de pinturas-objeto imantadas da vida das ruas do Brasil profundo. Não fosse pelo fato de a exposição ACORDO, que o artista preparou ao longo de meses (senão anos, a contar da gênese de seu discurso muito particular) para apresentar na Galeria Central, não orbitar essa estética pela qual Penalva ficou conhecido. Acontece que a linguagem do artista não implica uma estetização da precariedade, mas, sim, um entendimento da rua como sujeito. Este sujeito é o protagonista da individual ACORDO.

‘’Pedra e Sabão”, por exemplo, carrega a alma encantadora das ruas. Parte, como todas as obras da exposição, da observação muito atenta do Mano Penalva caminhante, que não olha apenas, mas vive a cidade com o corpo todo: escuta, conversa, sente os odores e os vapores da metrópole. Na banca rasteira de uma vendedora ambulante, ele negocia as pedras de sabão. Da poesia - o artista empresta da literatura brasileira e de sua música popular grande parte de seu repertório imagético, além de ser exímio nos jogos de palavra, como indicam os sentidos cambiantes do título de sua exposição - ele traz a pedra-sabão. O grupo escultórico funciona, em ACORDO, como síntese de todo o pensamento. Ali estão concentrados a experiência coletiva das trocas que se dão nas ruas, nas feiras, nas fazendas, do trabalhador informal que domina o seu ofício de ponta a ponta (cuja recusa à alienação fascina Penalva); a negociação, a economia simbólica e, claro, o aceno sensível a David Hammons, o artista que, notoriamente, estendeu uma lona no chão de inverno de Nova York para vender bolinhas de neve de diferentes tamanhos aos transeuntes menos anestesiados dos anos 1980.

Em torno de Pedra e Sabão, o visitante vê outros conjuntos escultóricos que emulam a performance de vendedores e artesãos ambulantes: Quentinho, Cintura, Melzinho; mais adiante estão Xadrez, Descanso, Margarida e Palhinha, cada um pensado como a materialização dos gestos que compõem a teatralidade típica do fazer, do organizar e das negociações do mercado de rua. Quentinho, por exemplo, traz a expectativa presente nas relações de compra e venda; cones de amendoim oferecidos pelo ambulante ganham o aditivo da “sorte grande”, porque um dos amendoins é uma peça em ouro, e quem visita a exposição pode comprar um por R$ 50 e três por R$ 100. Os cintos que o vendedor oferece pendurados em seu braço, os panos que o outro carrega no ombro, as palhinhas que artesãos tramam nas esquinas. Todos parecem estar num jogo preciso que conversa com “Acorde”, uma composição distribuída dinamicamente pelas paredes, de lonas enceradas, dobradas e repousadas em facas e bastões de vidro. Novamente, corporificado, outro personagem da rua: o amolador de facas, que também protagoniza um vídeo apresentado em TV de tubo.

A realização das mãos, a artesania das imperfeições, o ciclo dos acordos: toda narrativa que subjaz à observação e corpo-a-corpo de Mano Penalva com os ambulantes ecoa, no contexto da arte, o processo de criação e inserção do próprio artista. O labor diário de todos eles, desde que acordam até o último “acordo bem acordado” do dia, seja com o comprador, o fornecedor ou a patrulha a que estão sujeitos os trabalhadores da rua e da arte, encontra na exposição um elogio e uma homenagem. A labuta vem acompanhada de sons, um deles uma composição musical, feita para os dias de trabalho no ateliê até o momento da exposição, em parceria com o cantor e compositor Paulo Neto, à la “cantos de trabalho” recolhidos por Leon Hirszman na trilogia Mutirão, Cacau e Cana-de-açúcar, documentários de curta-metragem que mostram as cantigas que os camponeses nordestinos entoam para amenizar o trabalho pesado. “Acorda, acorde, acode, o tempo levantou cedo. (...) Vamos fazer um acordo, toco um acorde pra você. E se você cedo acordar, acordo bem acordado, outro acorde vou lhe cantar”, o visitante escuta ao percorrer a Central. Há, finalmente, o som do Koan (na tradição zen-budista, perguntas que não têm resposta), que se ouve em um breve momento do vídeo ACORDO, a projeção sobre cortina de lona vincada que está no centro da sala. Aqui, Penalva trabalhou com Fernanda Pavão, Moisés Patrício, Paulo Neto e o diretor Di Rodrigues, outra modalidade do viver coletivo e da afetividade das trocas, presente em todas as obras expostas. O que pode fazer uma mão sozinha? Qual o som de uma só mão a bater palma? A teatralidade das mãos é explorada, na obra audiovisual feita a dez mãos, implicando o simbolismo do aperto de mãos, do toque, do jogo, da mágica. Um só acorde, assim como um acordo solitário, não desenrola nada. Desenrola o que nasce de uma relação, de um saber geolocalizado, de uma ancestralidade assumida. Mano Penalva sabe de onde fala, por isso faz falar com tanta potência esse concerto polifônico que é a sua surpreendente exposição sobre a alma das ruas.

// Juliana Monachesi

vistas da exposição

ridyas: totem total

01 abr – 11 mai 2019

curadoria ángel calvo ulloa

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar "Totem Total", com curadoria de Ángel Calvo Ulloa.

Meses antes de sua morte, José Ricardo Días "Ridyas" (Araçatuba, 1948 – São Paulo, 1979) inaugurou o que seria seu último grande projeto, a instalação Totem Total, que fez parte da 1ª Bienal Latino-Americana entre novembro e dezembro de 1978. Totem Total se inseria na manifestação “Mestiçagem”, uma das quatro em que foi dividida “Mitos e Magia”, tema central da controversa bienal que ocupou o Pavilhão Armando de Arruda Pereira, atual Pavilhão das Culturas Brasileiras do Parque Ibirapuera. Sua proposta inicial consistia em cinco monotipos que, sob os títulos “No principio era o caos”, “Genese”, “Mytose mítica”, “Totem” e “Fragmentação/Caos” estabeleciam um nexo entre as crenças de origem cristã e de religiões de matriz africana.

Acompanhando aquelas monotipias, Ridyas projetara um grande totem modular composto a partir de um símbolo/caracter que, adaptado, conseguia representar o M de Mitos e Magia, mas também o E que unia aqueles conceitos. O totem, desenhado minuciosamente em múltiplos planos por ele, não foi finalmente construído com a escala que o artista havia inicialmente previsto e a instalação teve que ser apresentada com uma pequena maquete de pedra hoje desaparecida.

Com a ajuda daqueles projetos que Ridyas guardara, incluídos à grande quantidade de documentação redescoberta em 2017 em sua primeira remontagem na Sala de Projetos Fidalga, a Central Galeria apresenta agora, sob curadoria de Ángel Calvo Ulloa, a instalação como Ridyas idealizara inicialmente.

Em paralelo, acontece no Centro Cultural São Paulo (CCSP) a exposição "I Bienal Latino-Americana - 40 anos depois", exibindo uma seleção de documentos que integram a pesquisa do acervo do Arquivo Multimeios do CCSP sobre a mostra, realizada em 1978. O projeto tem curadoria de Fabrícia Jordão e reúne um conjunto variado de registros, como o filme da montagem e da abertura da mostra original, entre outros documentos.

-

Em março de 2017, trinta e oito anos após a morte de José Ricardo Dias Ridyas (Araçatuba, 1948 - São Paulo, 1979), sua família ofereceu-me a oportunidade de viajar para Santa Branca, no interior do Estado de São Paulo, para examinar toda a documentação que, desde sua morte repentina, estava armazenada em caixas na casa de campo da família. Acompanhado pela artista Alice Ricci, principal promotora dessa redescoberta, retiramos a vedação e revisamos por horas os cadernos, planos de montagem detalhados, recortes de jornais e diversos materiais que nos apareceram. O trabalho desse primeiro contato resultou na recuperação da instalação de Ridyas selecionada para participar da XIV Bienal Internacional de São Paulo em 1977, na seção Poesia Espacial da qual também participavam artistas como Alvaro de Sá, Wladimir Dias Pino, Emilio Isgró, José Pedro Costigliolo, Kurt Sigrist ou José María Cruz Novillo, além dos compositores e músicos Walter Smetak, Paulo Moura ou Ernst Widmer, os cenógrafos e autores teatrais Seme Lutfi e Rui Frati – Equipe Actio – ou Ewald Hackler, e o urbanista Mauricio Fridman. Aconselhados por Luiza Ricci, companheira e assistente de Ridyas nos anos prévios à sua morte, inauguramos em 31 de março de 2017, na Sala de Projetos do Ateliê Fidalga, a remontagem desse projeto que, meses depois, após a sua segunda apresentação na Semana de Arte pela Central Galeria, foi adquirida e passou a fazer parte da Coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Mas antes de abrirmos essas caixas, devemos voltar à história de José Ricardo Dias, que nasce como artista em 1967, de acordo com ele mesmo, com o seu primeiro contato com o livro Teoria da Poesia Concreta. Textos críticos e manifestos 1950 - 1960, publicado pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, em 1965. Ridyas, que entre 1965 e 1966 estudou Desenho Arquitetônico, vai ingressar alguns anos mais tarde na FAUBC - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas de Mogi das Cruzes (1972), curso este que o artista tranca para retomar em 1977 na FAUFB - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito da Universidade de Guarulhos. Neste período, ele une seus conhecimentos em arquitetura, sua atividade profissional como designer gráfico e designer de interiores, aos seus primeiros passos como artista. Em 1972 ele mostra pela primeira vez, na Faculdade de Letras de Santos, alguns poemas com os quais já assumia uma série de soluções formais muito próximas às que o grupo fundador da revista Noigandres havia desenvolvido. Havia entretanto, uma clara aproximação ao grupo que, em 1967, havia se definido como Poema Processo, de cuja existência Ridyas teria tido noticia no momento de sua viagem pelo Nordeste do Brasil em 1970. No entanto, talvez por causa de sua formação na fase mais dura da ditadura, o processo de Ridyas seguia uma linha que poderia parecer mais autobiográfica e menos explícita politicamente. Ainda assim, seu marcado caráter trágico derivava às vezes em reivindicações que transcendiam o pessoal.

Assumida sua filiação a um campo de múltiplas influências, em 1973 ele será convidado a participar do evento Expoesia 1, projetado pelo escritor e professor Affonso Romano de Sant'Anna dentro do Departamento de Literatura da PUC-Rio que tinha como objetivo "organizar uma mostra onde estivessem representados os principais movimentos e tendências das últimas décadas e revelasse ao público novos poetas, éditos e inéditos" [1]. Como resultado de sua participação nesta exposição, seu trabalho será resenhado pela primeira vez em um extenso artigo do terceiro número da revista Argumento assinado por Antônio Carlos de Brito e Heloísa Buarque da Holanda, responsáveis por aqueles anos da teorização sobre o que eles chamavam de Geração Mimeógrafo, fundadora da Poesia Marginal que depois Buarque de Holanda reuniu no volume 26 poetas hoje.

À medida que avança a década de 70, Ridyas será especialmente influenciado pela figura de Décio Pignatari e pelos estudos da semiótica, design e teoria da informação. Tais estudos irão derivar, como no caso de Pignatari, em trabalhos direcionados ao design de produtos e à imagem corporativa que, em muitos casos, realimentarão sua produção artística. No nível técnico, além de seus cuidadosos exercícios de caligrafia manual, aparecerão as letras transferíveis patenteadas pela empresa inglesa Letraset, em 1964, e que Augusto de Campos já havia começado a usar naqueles anos [2]. As Letraset vão aparecer continuamente durante toda a produção de Ridyas e, no caso dos poemas visuais montados sobre chassis, ele usará reproduções fotográficas de seus originais, tratados a fim de limpar tanto quanto possível qualquer traço manual.

Entre 1973 e 1977, o artista participará de algumas exposições coletivas, como a Semana de Arte de São Bernardo do Campo (1976), onde também fará o cartaz para o edital. Durante esses anos, ele combinará sua atividade artística com o ensino, ministrando cursos de desenho de arquitetura na END - Escola Nacional de Design de São Paulo. Sua persistente pesquisa, que pode ser atestada por seus cadernos de anotações, vai culminar, em 1977, na configuração do seu primeiro projeto em grande escala, cuja origem está nos poemas de 1972 e que, evoluído para a instalação, será selecionado para a XIV Bienal Internacional de São Paulo. Isto significa, além do impulso necessário em sua carreira, uma oportunidade para o diálogo com outros artistas durante os dias de montagem da Bienal. Neste momento ele estabeleceu contato e se apresentou para alguns dos que estavam expondo no mesmo ano, cujos trabalhos podem ser vistos como importantes referências ao que sua breve produção futura viria a se tornar. Tal é o caso de Rubem Valentim, que ele conhece naqueles dias, e com quem irá criar uma ligação estreita que pode ser percebida na amigável dedicatória que Valentim escreveu para Ridyas em uma pequena serigrafia de sua autoria. É visível também a influência profunda que seu trabalho, pelo processo de síntese de suas formas ou pela relação estabelecida com as religiões de matriz africana, terá sobre o projeto Totem Total com que Ridyas vai ser selecionado, em 1978, para a I Bienal Latinoamericana. A influência das figuras de Álvaro de Sá e Wladimir Dias Pino, com quem ele dividiu a seção Poesia Espacial, também foi de grande importância, pois foram eles que, uma década antes, criaram o Poema Processo, que Ridyas havia assimilado de maneira tímida em casos como o da conversão da letra E em um feto, em um de seus primeiros poemas, ou em outro caso, quando a palavra fome é diluída em seis passos.

Contudo, a figura que o afastaria da poesia visual para uma relação plástica das formas orgânicas e um forte vínculo com a natureza foi Frans Krajberg, presente na Bienal de 1977, com quem Ridyas, sequer teve a oportunidade de conversar. O nome do artista foi destacado por Luiza Ricci e agora, ao observar seus trabalhos daquele período, podemos concluir que o Totem Total encerra a série de referências anteriores para dar sequência a uma nova evolução que não poderia ser compreendida sem a influência de Krajberg. Tal influência junto ao fato de que a Bienal de 1977 introduziu importantes mudanças em seu trabalho, além da apresentar novos formatos artísticos, é confirmada em uma terceira instalação que Ridyas projetará para o concurso do I Salão Nacional de Artes Plásticas do Rio de Janeiro. É possível também notar o inevitável eco do Grupo Neoconcreto vinculado a uma vivência com o próprio trabalho que o artista experimentava naquele momento.

Após a experiência vivida na Bienal de 1977, a nova linguagem sobre a que estava trabalhando conectará, de uma vez, uma série de acontecimentos vinculados ao Nordeste do Brasil. Em primeiro lugar, sua viagem de trem para a Bahia no início dos anos 1970, onde permaneceu durante algum tempo. Nessa viagem Ridyas entrou em contato com o artista Carlos Francisco de Almeida Sampaio, o Chico Diabo, e com o grupo de Poetas da Cacimba, com quem colaboraria posteriormente com três poemas visuais, além de fazer o projeto gráfico do livro Norte Morte. Antologia de Poetas da Cacimba, editado em Natal em 1976. O contato com Rubem Valentim confirmará seu interesse pela arte popular e suas derivações até uma formalização plástica, fato que o distancia da agenda esperada para um artista paulistano. Não será irrelevante para Ridyas que em 1978 o próprio Rubem Valentim – em uma operação iniciada no ano de 1975 para aumentar a presença de arte pública na cidade de São Paulo [3] – seja encarregado de realizar uma grande escultura para a Praça da Sé quando esta foi reurbanizada pelo motivo da construção da estação de metrô ali. Valentim criará um grande totem de mais de oito metros de altura intitulado Emblema de São Paulo, definido por ele como marco sincrético da cultura afro-brasileira e que, claramente, despertará em Ridyas o interesse por projetar um trabalho que fique para a posteridade, como centro de um lugar de encontro coletivo.

Minha arte tem um sentido monumental intrínseco. Vem do rito, da festa. Busca as raízes e poderia reencontrá-las no espaço, como uma espécie de ressocialização da arte, pertencendo ao povo. É a mesma monumentalidade dos totens, ponto de referência de toda a tribo. Meus relevos e objetos pedem fundamentalmente o espaço. Gostaria de integrá-los em espaços urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos. [4]

Em 1978 a Fundação Bienal de São Paulo convoca a I Bienal Latino-Americana com a intenção de "indagar acerca do comportamento visual, social e artístico dessa região imensa do Continente Americano, procurar seus denominadores comuns e instaurar a preocupação pela pesquisa e análise, com a finalidade de reconhecer nossas identidades e potencialidades" [5]. Para concorrer a essa nova chamada, Ridyas projetou o Totem Total, um conjunto escultórico que se inseria na seção Mestiçagem, uma das quatro em que foi dividida Mitos e Magia, tema central da controversa Bienal que nunca foi perdoada por alguns erros cometidos em sua primeira edição que, no entanto, outras bienais vêm cometendo ao longo de sua história.

Sua proposta inicial consistia em cinco monotipos cujos títulos: No princípio era o caos, Genese, Mitos e mítica, Totem e Fragmentação/Caos; estabeleciam um nexo entre as crenças de origem cristã e de religiões de matriz africana. Para acompanhar as monotipias, Ridyas projetou um grande totem modular de três metros de altura e dois de largura, composto a partir de um símbolo ou caractere que, adaptado, conseguia representar o M de Mitos e Magia, mas também o E que unia aqueles conceitos.

Nos projetos elaborados por Ridyas, estão definidos todos os detalhes para a disposição espacial do conjunto. Planejado para ocupar uma praça circular de doze metros de diâmetro em cujo centro se situaria o totem, circundado por uma parede curva que ocuparia um terço do perímetro da circunferência, sobre a qual se disporiam as cinco pinturas abraçando-o. Com o fim da Bienal, Ridyas havia previsto que a escultura ocupasse de maneira permanente algum espaço do Parque Ibirapuera, que permaneceu como projeto em um quarto plano de montagem intitulado Praça, cuja legenda dizia:

A obra apresentada deve transcender esta exposição devido ao seu caráter monumental. Somente a praça absorve este caráter tornando-a ainda mais pública, mais participante. Marcando na paisagem a mensagem milenar dos nossos ancestrais da cultura pré-colombiana.

Para a realização da escultura, Ridyas projetou e detalhou sua construção em uma série de oito blocos que poderiam ser de madeira ou concreto, os quais reproduziam o M/E, símbolo presente tanto no totem, quanto nas cinco pinturas.

A possibilidade de se executar a escultura em dois materiais diferentes respondia, essencialmente, à sua exposição inicial dentro do pavilhão da Bienal e seu desejo de montá-la, posteriormente, no espaço aberto do Parque Ibirapuera com um material que fosse resistente às intempéries do tempo. No caso das pinturas, a ficha técnica apresentada por Ridyas no momento de sua inscrição, descreve-as tecnicamente como sendo óleo sobre papel, o que gera sérias dúvidas. Tais pinturas poderiam ter sido feitas com a técnica da litografia, monotipia, ou pelo uso de estêncil, que naqueles anos tinham forte presença nos processos de edição marginal.

Devido à falta de patrocínio, o totem, desenhado minuciosamente em múltiplos planos por ele, não foi construído na escala que o artista havia inicialmente previsto e a instalação teve que ser apresentada como uma pequena maquete de pedra, hoje desaparecida. Assim como o totem, a parede curva que Ridyas havia projetado foi também substituída no projeto por algumas ripas de madeira encaixadas entre o teto e o solo, delineando a parábola inicialmente desenhada para sustentar as pinturas.

Finalmente, a instalação teve que ser apresentada de maneira mais simples, com as peças dispostas sobre a parede reta do próprio pavilhão e com a maquete do totem colocada sobre um cubo branco. Ao ver algumas imagens de arquivo recuperadas pela curadora Fabricia Jordão para a mostra I Bienal Latino-americana 40 anos depois, inaugurada recentemente no Centro Cultural São Paulo, parece decepcionante que o ambicioso projeto de Ridyas tivesse, por fim, que se conformar em ser mostrado de modo tão aquém do projeto original e houvesse passado, por isso, despercebido. De qualquer maneira, sua investigação foi incansável e, tanto a quantidade de documentação gerada como o esforço de seu trabalho minucioso, nos leva a pensar em um personagem metódico, quase obsessivo, que parecia disposto a não perder nenhum instante, como se de alguma maneira intuísse sua breve passagem pelo mundo. A morte de Ridyas, com apenas trinta anos de idade, interrompeu o que poderia ter sido uma trajetória destacada dentro da arte brasileira de sua geração. Agora, quarenta anos após a primeira apresentação pública de Totem Total, a atitude meticulosa no desenvolvimento de seus projetos conjuntamente com o fato de sua família ter preservado esse material durante tanto tempo, possibilitaram a montagem, finalmente fiel, ao que o artista havia projetado inicialmente.

// Ángel Calvo Ulloa

_______________

1. Antônio Carlos de Brito e Heloísa Buarque de Holanda, Nosso verso de pé quebrado, Argumento: Revista mensal de cultura, ano 1, nº 3, janeiro 1974, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro.

2. Poesia concreta: o projeto verbivocovisual / [organização: João Bandeira, Leonora de Barros] - São Paulo: Artemeios, 2008.

3. Sobre a efervescência que irá viver a escultura pública em São Paulo a partir de 1975 é esclarecedor o texto “Arte na cidade: emergência da escultura monumental em São Paulo”, de Aracy Amaral, presente em sua compilação de textos “Arte e meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer”, Nobel: São Paulo, 1983.

4. Rubem Valentim, Manifesto ainda que tardio, em Rubem Valentim: construções afro-atlânticas, MASP, São Paulo, 2018.

5. Catálogo I Bienal Latino-Americana de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, 1978.

vistas da exposição

condo: the sunday painter

30 mar – 18 mai 2019

-

A Central Galeria tem o prazer de receber em seu espaço expositivo a galeria The Sunday Painter, de Londres, que apresenta obras de Emma Hart, Kate Newby e Beatriz Olabarrieta. A exposição é parte do projeto Condo, que retorna a São Paulo trazendo 11 galerias internacionais em 9 diferentes espaços da cidade.

———

Condo is a collaborative exhibition by 20 galleries across 9 São Paulo spaces. The Sunday Painter is a contemporary art gallery based in south London. originally started as a project space running from a converted function room of a pub in camberwell, since 2014 the gallery has been operating as a commercial gallery with a cross- generational group of artists. in 2017 the gallery relocated to a purpose-built space in vauxhall.

Emma Hart (Born 1974, London, UK. Lives and works in London). Recent solo exhibitions include; banger, the fruitmarket gallery, edinburgh, uk, 2018; mamma mia!, collezione maramotti, reggio emilia, italy, it, 2017; mamma mia!, whitechapel gallery, london, uk, 2017; love life: act 2 (with jonathan baldock), the grundy arts centre, blackpool, 2017; giving it all that, folkestone triennial, folkestone, uk, 2014; dirty looks, camden arts centre, london, uk, 2013. recent group exhibitions include further thoughts on earthy materials, kunsthaus hamburg, de, 2018; in my shoes, arts council touring exhibition, yorkshire sculpture park, uk, 2018; an ear, severed, listens, chert, berlin, de, 2017; sticky intimacy, chapter, cardiff, uk, 2016.

Kate Newby (Born 1979, Aukland, NZ. Lives and works in New York, US). Recent solo exhibitions include a puzzling light and moving, lumber room; portland, usa, 2018; swift little verbs pushing the big nouns around, michael lett, auckland, nz, 2018; i can’t nail the days down, kunsthalle wien, vienna, at, 2018; all the stuff you already know, the sunday painter, london, uk, 2018; let me be the wind that pulls your hair, artspace, san antonio, usa, 2017. recent group exhibitions include the sydney biennial, curated by mami kataoka, sydney, au, 2018; australia centre of contemporary art, curated by chris sharp, melbourne, au, 2018; the promise, curated by axel wieder, index - the swedish contemporary art foundation, stockholm, se, 2017; in practice: material deviance, curated by alexis wilkinson, sculpturecenter, ny, 2017.

Beatriz Olabarrieta (Born 1979, Bilbao, ES. Lives and works between London and Berlin). Recent solo exhibitions include ask the dust, museum of santa barbara, santa barbara, us, 2018; the only way out is in, the sunday painter, london, uk, 2018; clever to follow goat, antoine levi, paris, fr, 2017; book! don´t tell me what to do, parallel oaxaca, mexico df, 2017; dumb bells, saturdays live, serpentine galleries, london, uk, 2016; pocketful, platform artist in residence, site gallery, sheffield, uk, 2016; plot bunny, northern gallery for contemporary art, sunderland, uk, 2015. her work has also been included in the group shows: ¿para qué?, parque galeria, mexico city, mx, 2017; assorted paper, the sunday painter, london, 2017; the boys the girls and the political, lisson gallery, london, uk, 2015.

vistas da exposição

rodrigo martins: cabeças, bichos e plantas

04 fev – 23 mar 2019

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar Cabeças, bichos e plantas, individual do artista Rodrigo Martins. A exposição apresenta 25 pinturas inéditas do artista. O conjunto de trabalhos exibe uma sucessão de cenas que ora são construídas integralmente no estúdio e ora acontecem no plano pictórico, onde a observação de um assunto serve como ponto de partida para a construção de pinturas que possuem a lógica de edição como fio condutor de seus processos.

-

Vai ser difícil não começar falando sobre a casa. Não esta casa em particular, mas um certo tipo de ambiente que propicia situações, que propicia imagens. Um ateliê doméstico, um jardim, com uma porta aberta para o mundo natural, por onde libélulas entram voando e se debatem pelas paredes. Numa garagem com pé direito com pouco mais de dois metros, no limite do tamanho das maiores telas que estão aqui expostas, as pinturas se acumulam. Aranhas não tão pequenas assim fazem teias nos pés das mesas de cavalete. É um pouco dessa característica de um espaço ativo, usado de forma coletiva, o que permite que interferências não programadas vão surgindo. O lugar de trabalho também influencia o método que usamos e as questões que surgem.

A primeira vez que visitei Rodrigo Martins foi numa casa curiosamente parecida, ainda no Rio de Janeiro. Pareciam-se em atmosfera, mais do que em arquitetura. Acho que lá também não tinha campainha. A casa acompanhava uma encosta e o espaço do ateliê ficava descendo as escadas, um galpão que fazia fronteira com o mato lá fora. Era 2012, lembro de ouvi-lo falar sobre algumas das suas formas de trabalhar, e é possível perceber uma continuidade em muitos desses processos. Há um certo repertório visual. Lembro que falávamos de como as pesquisas passam de um meio/suporte para o outro. As coisas que víamos nas telas estavam lá, moravam naquele lugar.

Vejo um contexto parecido no espaço onde ele trabalha agora. A casa junta muitos objetos, são deixados nos cantos, esquecidos, e vão ficando. Outros objetos, produzidos por Rodrigo experimentando, também se acumulam e acabam se misturando naturalmente com resíduos mais domésticos. Não é apenas o acaso, no entanto, às vezes ele até as reforça, cria armadilhas para uma situação. As coisas costumam ganhar ação num momento posterior. Quando encontra coisas assim, registra para só depois revisitá-las, deixa o tempo passar para ver se o interesse (ou a estranheza) das imagens persiste. Talvez sobrevivam mesmo que só para virar um elemento menor em alguma tela, coadjuvante. Não se prende por completo às referências.

Na rotina da pintura, os trabalhos convivem lado a lado, se comunicam. Suas paletas se contaminam, quando um cor de rosa usado para a palma da mão torna-se também o rosa de de um detalhe em outra pintura. Cores mais ácidas que vão ecoando em outras obras. Os problemas visuais surgem e vão sendo resolvidos com novos problemas, ou mesmo despontam saídas para as telas vizinhas. Pode começar pintando de observação e acabar cobrindo uma área da tela que não está se resolvendo para ver o caminho que a imagem apagada leva, e então surge um outro elemento. Mas sem apagar por completo, para deixar pistas do que já passou por ali. As pessoas que também vivem lá deixam rastros nas imagens. Interferem na paisagem da casa. Fazem café fresco e deixam na garrafa térmica. Tornam-se modelos para tirar moldes. Ficam partes dos seus corpos. A figura humana acaba entrando na imagem sempre meio encoberta. Rostos velados, moldes de silicone, não são da temporalidade do retrato. Uma tradição da pintura também é presente – motivos da natureza-morta, da pintura de paisagem. Elementos mínimos para transformar a pintura em figurativa convivem com certa abstração da realidade, seja por técnica, por justaposição ou por escala. Não é estranho que uma colagem dessas referências diversas venha se juntar à pintura de observação, unir esses elementos é uma decorrência quase natural. De fato, vários dos objetos produzidos são abstratos em si.

O vocabulário que as pinturas de Rodrigo pedem são mais dessa ordem descritiva de situações: o jardim, insetos, plantinhas, objetos utilitários parados, objetos feitos, objetos quebrados, objetinhos de casa. Composições de vasos de jardim que fazemos quase sem querer, como por livre associação. Pequenos rostos de massinha ou em argila, tão amassados em matéria como nas pinceladas, na palma de uma mão. Tirar moldes, pintar o ato de tirar molde. Ou seria mais “tirar foto do ato de tirar molde”, para poder depois pintar uma certa estranheza desta ação? Pois o próprio material usado nesse processo já é estimulante, suficiente para juntar elementos – plástico verde, silicone, tinta, orelha. Mas como fazer a imagem funcionar do jeito que a coisa é? Como pintar cada coisa do jeito que ela pede para ser pintada? Esse interesse em unir o motivo da pintura com a forma de pintar é o que parece mover a pesquisa de Rodrigo Martins e criar um laço entre as telas que encontramos aqui. É um processo de pintura sempre atravessado pelos componentes do espaço. Ficar atento, deixar gatilhos pela casa, saber trabalhar os componentes ao seu redor. E pintar, pois, no fim do dia, é na tinta que tudo se resolve.

// Laura Cosendey

vistas da exposição