próxima exposição

exposições atuais

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

eliane duarte: reza

09 mar - 11 mai 2024

texto de catarina duncan

-

A Central Galeria tem o prazer em apresentar “Reza”, exposição individual da artista carioca Eliane Duarte, com texto crítico de Catarina Duncan.

Eliane Duarte nasceu em 1943 no Rio de Janeiro e teve uma produção artística breve, mas intensa, até seu falecimento prematuro em 2006. Suas obras expandem os limites da tela como suporte e ganham corpo como objetos-amuletos-rezos. Feitos com tecidos, algodão, pigmentos naturais, cera, sementes, corda, penas, moedas e muitos outros elementos, habitam uma mística, ganhando corpo como entidades e forças únicas. Conforme relato de Duarte: “Meu trabalho é quase uma reza, no sentido de fazê-los de forma lenta e por uni-los uns aos outros, costurando-os como se fossem patuás. Queria uma coisa que desse sorte às pessoas e tudo que eu coloco tem a função de amuletos”.

Ao conhecer sua prática, acessamos fundamentos da natureza, formas orgânicas, flores, cachos e vestes que se materializam em suas obras através de um processo de costura visceral. A costura é uma prática ancestral mas frequentemente associada ao universo feminino domesticado. Entretanto, a voracidade com que Eliane trabalhou com essas técnicas aproximam o fazer artesanal ao cirúrgico. Suas metodologias explicitam também a urgência de se comunicar de outra forma, tridimensional mas não escultórica, com costura em pele e não só em tecido, sempre driblando das conformidades práticas do mercado de arte.

Sua obra é um legado à prática artística de mulheres no Brasil, que seguem sem o devido reconhecimento na memória coletiva de sua geração, evidenciando os processos patriarcais das decisões históricas sobre quem é reconhecido. Acessamos um conjunto de trabalhos que nunca foram apresentados juntos e assim resgatamos e honramos a memória não só dessa grande artista mas de todas as mulheres, artistas que seguem sem o devido reconhecimento.

Eliane Duarte estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, de 1987 a 1989. Começou a se destacar no cenário artístico ao ganhar o 1º Prêmio do Salão Nacional de Artes Plásticas da Funarte em 1994, com a obra “Veste”. Desde então, o sentido de maceração associado à ideia de gerar pele tornou-se um tema proeminente em sua poética.

Além de inúmeras individuais nas galerias Anna Maria Niemeyer, no Rio, e Camargo Vilaça, em São Paulo, expôs em: MAC Niterói; MAM Rio de Janeiro; Paço Imperial; Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro; Itaú Cultural de São Paulo. No exterior participou de coletivas em: Museu Solomon R. Guggenheim, Nova Iorque; Centro Cultural de Arte Contemporâneo, Cidade do México; Museo Alejandro Ottero, Caracas; Centro Cultural Culturgest, Lisboa; Museo del Barrio, Nova Iorque; Museo de Arte Latino-Americana, Buenos Aires; Coconut Grove Center, Miami; BildMuseet, Umea, Suécia; Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris. Suas obras integram as mais importantes coleções brasileiras, como: João Sattamini/MAC Niterói; Gilberto Chateaubriand/MAMRio de Janeiro; Coleção do MAC São Paulo; e internacionais como: Coleção Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, Bernard Soguel, Basel; Cisneros e Museo Alejandro Otero, Caracas.

-

As obras de Eliane Duarte expandem os limites da tela como suporte e ganham corpo como objetos-amuletos-rezos. São feitas com tecidos, algodão, pigmentos naturais, cera, sementes, corda, penas, moedas e muitos outros elementos. Seus trabalhos têm mística e ganham corpo como entidades e forças únicas, como relatou a artista em um de seus escritos: “Meu trabalho é quase uma reza, no sentido de fazê-los de forma lenta e por uni-los uns aos outros, costurando-os como se fossem patuás. Queria uma coisa que desse sorte às pessoas e tudo que eu coloco tem a função de amuletos” .[1]

Ao conhecer sua prática, acessamos fundamentos da natureza, formas orgânicas, flores, cachos e vestes que se materializam em suas obras por meio de um processo de costura visceral. A costura é uma prática ancestral, mas está frequentemente associada ao universo feminino domesticado. Entretanto, a voracidade com que Eliane trabalhou com essa matéria explicita a urgência de comunicar força pela costura, sempre driblando as conformidades estruturais e estéticas do mercado de arte. Como a artista nos diz: “Trabalho com agulha e linha como se fossem vísceras, meu intestino grosso e delgado... É através deles que existo e tento fazer arte. Com agulha e linha crio um pequeno mundo pra mim mesma, onde tento me entender”[2]. A artista inverte o trabalho da costura associado à mulher silenciada, e o transforma em uma forma de expressão potente que perfura, machuca e expõe as dores de um corpo coletivo.

A associação entre mulheres e natureza é também ancestral, uma afiliação que atravessa culturas e vem se fortalecendo enquanto vivenciamos a luta das mulheres por uma libertação cultural e econômica, ao mesmo tempo que assistimos as irreversíveis consequências da exploração da natureza. A percepção de que ambas as mulheres e a natureza são produtos a serem explorados, ou bens a serem consumidos, conecta a necessidade de despertar uma nova consciência ecológica e feminista.

A obra de Duarte acessa intuitivamente essa questão pela escolha de materiais naturais, pela prática da costura e pela forma como desafia os limites da arte contemporânea no seu tempo. Ao realizar obras tridimensionais mas não escultóricas, Duarte criava objetos vivos e utilizava matéria orgânica, métodos associados a fazeres “utilitários”, aproveitando restos de tecidos e reciclando materiais, ela desafiava as estruturas enquanto potencializava a sua conexão com a arte através da relação entre o corpo e a terra. Em sua obra camuflagem, a artista produz esculturas em tecido, como disse ela, “Há tempos trabalho com sobras, começar de novo, sobrevivência. No trabalho camuflagem envolvi cocos de babaçu em tecido, dando o sentido de preciosidade, proteção – É uma pequena homenagem às muitas árvores queimadas. Logo após as queimadas, são as palmeirinhas novas, as primeiras a despontar.”[3] A obra ganha forma na exposição como mapa da América do Sul, estabelecendo a conexão da artista com seu território.

No livro A morte da natureza, cuja primeira publicação foi em 1980, a filósofa eco-feminista Carolyn Merchant fala sobre a perspectiva do mundo como um organismo vivo: “Ao investigar as raízes do nosso atual dilema ambiental e suas conexões com a ciência, tecnologia e economia, precisamos re-examinar a formação de uma visão de mundo que, reconceitualizando a realidade como uma máquina, não como um organismo vivo, sancionou a dominação tanto da natureza quanto das mulheres”[4]. Merchant introduz a questão de um mundo que se esqueceu de sua essência em prol de um pensamento extrativista e desenvolvimentista, em grande parte patriarcal e masculino.

É importante ressaltar que não é o propósito desta análise restabelecer a natureza como mãe da humanidade, nem defender que as mulheres assumam um papel de educadoras, mas afirmar que precisamos nos libertar dos rótulos estereotipados que nos aprisionam. Como ensina a autora indiana Vandana Shiva: “A libertação da terra, a libertação das mulheres, a libertação de toda a humanidade é o próximo passo de paz que precisamos criar”[5].

A ideia de desenvolvimento como desenraizamento é elaborada também por Vandana Shiva: “O desenvolvimento significou a ruptura ecológica e cultural dos vínculos com a natureza...”[6]. O processo de trabalho de Eliane Duarte é também um processo de enraizamento, de reconexão com o próprio corpo e sua natureza.

Eliane Duarte tinha uma conexão profunda com seu processo artístico, processos que se manifestam muitas vezes nos títulos de suas obras: espiões, almas, cachos, fantasmas, iemanjá e vênus são alguns exemplos que nos aproximam do universo interior que a artista acessava em suas produções. Ao reverenciar entidades e orixás, a artista enfatizava o caráter espiritual de suas obras, e elementos sagrados e cotidianos formavam uma produção inata com o propósito de cuidar, proteger e transformar quem as observava. Uma de suas obras também era chamada pela artista de entes – como “parentes”, suas obras tinham vida e se relacionavam com ela dessa forma. Para Shiva, “o sagrado é o vínculo que conecta a parte e o todo”[7].

Eliane Duarte operava sobre as nossas peles, e sua obra é um legado da arte contemporânea brasileira. Por motivos estruturais, sua obra segue sem o devido reconhecimento na memória de sua geração. Nesta exposição, acessamos um conjunto de trabalhos inéditos, como flor de lótus, desenvolvidos no fim de sua vida, e muitos que não são apresentados há anos. Por isso se tornam tão urgentes quanto a sua criação, como relata em uma de suas anotações: “...estou criando. Acho mais interessante, mais urgente”.

Retomo aqui a importância de associações do sagrado, da natureza e da matéria. Ao saudar o invisível e o não dizível nos aproximamos de uma compreensão sutil de objetos particulares. Reza é uma exposição que apresenta um organismo espiritual e político que se entrelaça nas obras e na memória de Eliane Duarte, resgatada de acordo com a ordem de grandeza de suas obras e sua potência de conexão telúrica.

// Catarina Duncan

[1] DUARTE, Eliana. Tribuna Bis, 2002

[2] DUARTE, Eliana. Entrevista para Claudia Saldanha no texto ‘Agulha Guia’. 2019

[3] DUARTE, Eliana. Obras comentadas.

[4] MERCHANT, Carolyn. A morte da natureza, 1980. Harper & Row, Publishers, San Francisco, 1990. p.15.

[5] SHIVA, Vandana. Ecofeminismos - A busca por raízes, 2014. Editora Luas, Belo Horizonte, 2021. p. 183.

[6] SHIVA, Vandana. Ecofeminismos - Sem teto na aldeia global,2014. Editora Luas, Belo Horizonte, 2021. p. 189.

[7] SHIVA, Vandana. Ecofeminismos - Conhecimento indígena das mulheres e conservação da biodiversidade, 2014. Editora Luas, Belo Horizonte, 2021. p. 276. -

vistas da exposição

allan weber: novo balanço

23 mar - 27 abr 2024

texto de jean carlos azuos

-

A Central Galeria, em parceria com a Galatea, tem o prazer em apresentar Allan Weber: Novo Balanço.

A mostra individual do carioca Allan Weber, representado pela Galatea, tem texto crítico de Jean Carlos Azuos e acontece no IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil do dia 23/03 ao 27/04. O artista ocupa os dois andares do mezanino do edifício modernista icônico projetado por Rino Levy. Weber apresenta desdobramentos de sua pesquisa sobre as lonas utilizadas em bailes funks do Rio de Janeiro, além de uma nova instalação site specific da série Passinhos e um conjunto de obras inéditas.

-

NOVO BALANÇO

Allan Weber (Rio de Janeiro, 1982) apresenta, no mezanino do IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil, a série Novo Balanço, que traz desdobramentos recentes da sua pesquisa em torno das lonas de baile funk. A nova série evidencia a continuidade e o aprofundamento das investigações do artista sobre as materialidades, estudos cromáticos, suportes e suas interseções com as arquiteturas dos espaços em que estes trabalhos estão inseridos, aspectos que demonstram sua contínua expansão.

Desde a sua primeira exposição individual, Existe uma vida inteira que tu não conhece (2020), o artista tem consistentemente ampliado o acesso à sua realidade, aproximando-nos de seu lugar de origem e de sua comunidade, que é a base central de suas referências, inspirando e permeando suas provocativas manobras estéticas.

A pesquisa de Weber avança através das disputas sociais, geopolíticas e simbólicas, impulsionando seu percurso pelas linguagens artísticas a questionar e confrontar os estigmas dos espaços historicamente subalternizados. Enquanto a história contemporânea brasileira frequentemente retrata as periferias como locais de violência e subversão, Weber, nascido e criado na favela 5 Bocas, no Rio de Janeiro, continua a desafiar essa visão, percebendo nesses espaços os conceitos, manufaturas, códigos e tecnologias que impactam e informam esteticamente sua produção.

Nesse contexto, a lona emerge como a interface e materialidade das experimentações em suas pinturas expandidas, esculturas, instalações e obras site specific, conferindo sentido e contorno à pesquisa, que ganha amplitude no pensamento e na execução. Se, por um lado, as lonas têm uma função inerente às dinâmicas dos circos, eventos e bailes de rua, em que seu uso é comumente voltado a servir a algum propósito, seja para proteger o público das intempéries ou simplesmente como elemento estrutural e estético, Weber reconfigura o seu significado ao elevar a lona como elemento central, protagonista e superfície de criação de sua poética.

A produção do artista, especialmente as obras que integram esta nova série, estabelece conexões com a história da arte brasileira ao explorar as confluências entre suas criações e os movimentos concretista e neoconcretista. Ambos caracterizados por sua busca por inovação e vanguardismo, desafiaram as convenções estéticas e conceituais dominantes de seu tempo, propondo novas formas de expressão e de pensar e fazer arte inseridos em contextos sociais. O trabalho de Weber nos lembra disso e amplifica as ressonâncias dessa busca por autenticidade e novas formas de operação na arte.

Nas paredes, a interação entre as cores e a presença da monocromia revelam a ruptura de uma padronização predefinida entre as cores comuns utilizadas na confecção de lonas, adotando uma intensidade cromática que influencia a composição das formas sobre o plano. Isso se manifesta através de paletas de cores uniformes e nas variações geométricas.

No espaço expositivo, lonas densificam-se no chão, amarradas, deixando pistas de algo a se desenrolar ou de uma despedida, criando dicotomias a serem descobertas, que aguçam as narrativas e curiosidades em torno da fenomenologia do próprio material e sua polissemia de sentidos.

Em contraponto, as obras site specific intituladas Passinhos formam danças com as lonas suspensas, criando coreografias sobre nossas cabeças e por entre os vértices da simbólica arquitetura moderna, projetada por Rino Levi. Por meio de diferentes escalas, deslocam nossos olhares ao seu redor, sobrepondo linhas, curvas e volumes, que desenham no espaço composições múltiplas.

Allan Weber: Novo Balanço convida os espectadores a participar de uma experiência imersiva, em que temos a oportunidade não apenas de observar, mas também de interagir com as lonas. Andar, circular, balançar o olhar entre elas, explorar suas texturas e formas. Este encontro com as materialidades expostas permite uma apreciação mais profunda das nuances presentes, tanto físicas quanto conceituais, que se manifestam no espaço expositivo. A exposição busca, ainda, flertar com a essência das ruas, seus elementos simbólicos e as complexidades da vida urbana. Ao fazê-lo, transcende as fronteiras entre o ordinário e o extraordinário, lançando luz sobre as interseções entre arte, gesto e arranjos estéticos, enquanto ecoa significativamente suas implicações sociais e políticas.

// Jean Carlos Azuos

vistas da exposição

ros4: a vida e a morte de rosa luz

25 mai - 3 ago 2024

curadoria de nutyelly cena

-

[espaço release]

-

[texto nutyelly]

-

vistas da exposição

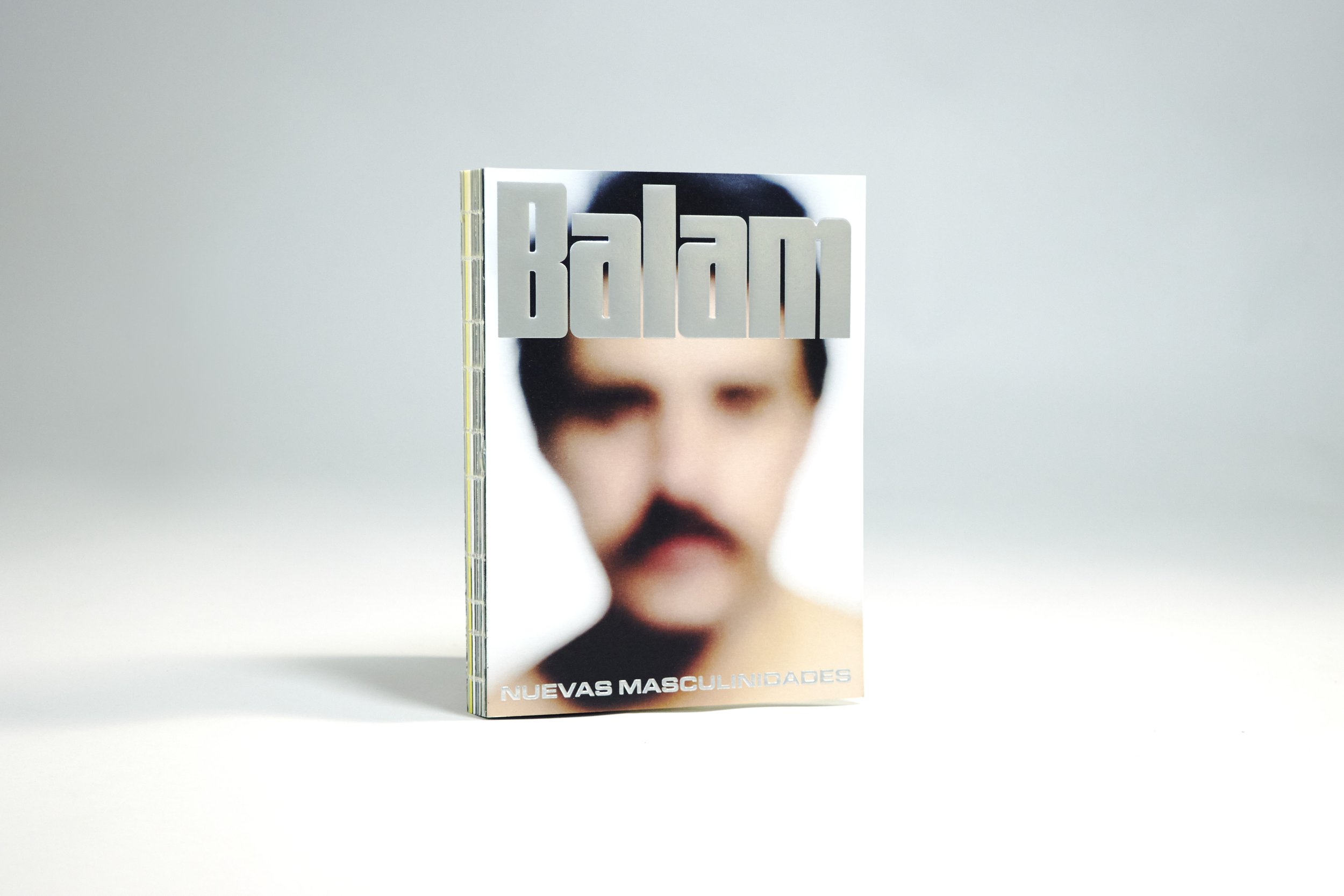

novas masculinidades

01 - 20 dez 2023

curadoria de thyago nogueira

expografia de tiago guimarães

exposição da revista balam no mezanino do iabsp

foto: fe avila

-

A Central Galeria e o IABsp têm o prazer de apresentar uma exposição em parceria com a revista argentina Balam: Novas Masculinidades.

Com curadoria de Thyago Nogueira, projeto expográfico de Tiago Guimarães e produção de Fe Avila, a mostra exibe a materialização de sua própria revista, transferida para as paredes. Monta uma cartografia, ou melhor, uma nova edição que é composta a partir do cruzamento com outras edições, levantando questões sobre estereótipos, sexualidade e normas coloniais em torno de corporeidades masculinas distorcidas.

Balam constrói uma instalação a fim de refletir sobre as diferentes formas de representação para aqueles futuros que ainda estão em restrição e para aqueles que criaram seu próprio h(n)ombre. Situa o gênero por meio de corpos e coloca-os em um tempo e lugar. As novas masculinidades não são novas, elas sempre estiveram presentes e emergem em multiplicidade diante da liberação proporcionada pelo desejo, pelo gozo, pela sensualidade, pela luta e pela luta pela identidade.

No dia da abertura, teremos uma conversa com Facundo Blanco, escritor convidado desta edição, e Luis Juárez, editor e diretor da revista.

-

A dor e a delícia de ser o que é

Na cultura maia, BALAM é a onça-pintada, rainha soberana da floresta. A onça domina e constrói seu território ao circular com valentia e perspicácia, razão pela qual é associada à divindade que promove o trânsito entre mundos opostos, entre a noite e o dia.

Criada em 2015 pelo editor hondurenho Luis Juárez, a revista BALAM apresenta fotógrafes e artistas, com foco especial na América Latina. Como a entidade mesoamericana, BALAM faz a ponte entre mundos distantes, para garantir o trânsito livre de corpos, vozes e histórias dissidentes, celebrando o desejo em todas as latitudes. Iniciada como manifesto independente, BALAM transformou-se em um projeto coletivo, abraçando a todes que se identificam com uma vivência queer. Para além de uma letra específica, ser queer é fazer da existência uma luta contínua contra tudo que pretenda limitar nossos corpos a uma estrada única.

Nas páginas de BALAM, masculino, feminino, transgênero e não-binário dançam juntos, na direção do futuro, com o que mais puder ser inventado. Percorrê-las é transformar voyeurismo em conhecimento, saciando a curiosidade pelo outro até encontrar-se diante do espelho. É ver brotar a gramática infinita do desejo, mesmo em um mundo de recursos limitados, e descobrir que a beleza é a coragem de ser.

Editar uma revista de imagens é fundar um território e abrigar uma comunidade, oferecendo um refúgio seguro para que ideias e afetos sejam vistos, debatidos e compartilhados. É praticar uma espécie de cruising, aproximando corpos desconhecidos para despertar seus desejos e impedir que sejam controlados – uma estratégia de sobrevivência e resistência.

Toda revista é uma antena parabólica, uma sinfonia polifônica, um fóssil do tempo. Uma revista pode ser também um objeto desejante, um corpo que se aviva em mãos alheias para exibir a sensualidade das páginas, a textura dos papeis, o sussurro das folhas, a rigidez das capas, os furos da agulha, as amarras de encadernação, a cola que lambe a todos.

Para celebrar o tema da nona edição de BALAM, esta exposição expande o conceito de Novas Masculinidades ao recombinar páginas das edições anteriores, promovendo um novo cruising de fotos e corpos, ideias e vontades. Redefinir a masculinidade é reconhecer suas margens, é celebrar seu fracasso e sua vulnerabilidade, é borrar a fronteira entre o choro e gozo para inundar o patriarcado e a heteronormatividade até dissolvê-los.

Encravada no centro de São Paulo, esta sede do IAB compartilha o espaço histórico da resistência gay e travesti da cidade. Uns circulam de noite; outros, de dia. Cabe ao que aqui trabalham transformar o território dos desejos em espaços seguros nas cidades, para abrigar toda e qualquer onça ameaçada em sua existência plena, sob um teto ou no sereno.

// Thyago Nogueira

vistas da exposição

ana júlia vilela e dona roxinha: hoje acordei linda

07 nov 2023 - 24 fev 2024

texto de paula borghi

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar Hoje acordei linda, uma exposição conjunta de Ana Júlia Vilela e Dona Roxinha, acompanhada por um ensaio assinado por Paula Borghi.

O título faz referência a uma das obras de Roxinha e expõem a forma dual de se encarar a contemporaneidade: ora de forma otimista, ora pessimista. Como observado por Paula Borghi, baseando-se na anedota sobre “O Dia da Boa Notícia” do portal iG (contada recentemente no episódio 42 do podcast Rádio Novelo Apresenta), “sempre há de haver boas e más notícias. [...] Em um dia, por exemplo, acorda-se linda; no outro, indaga-se se todos os homens odeiam as mulheres”.

As pinturas de Ana Júlia e Roxinha, com uma variedade de tons pastéis, exploram as nuances de suas realidades cotidianas. De gerações diferentes, as artistas compartilham, muitas vezes, formas semelhantes de encarar o mundo. Ana Júlia nasceu logo após a popularização da internet doméstica, o que a torna intimamente familiarizada ao consumo e produção de texto e imagem conforme a linguagem de deboche das redes sociais. Em contrapartida, Dona Roxinha vem de uma época e sociabilidade muito distintas, quando “os memes eram feitos analogicamente, tal como nas frases de caminhão”, como coloca Borghi.

A exposição Hoje acordei linda apresenta pinturas sobre tela e madeira com discursos paralelos, muitas vezes em tom irônico, que abordam temas diários e triviais, permeados por questões relacionadas ao gênero feminino e aos discursos feministas.

Ana Júlia Vilela nasceu em 1996 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), desenvolve sua poética principalmente na pintura e desenho. Seu trabalho transita entre o gráfico e o pictórico entendendo a tela tanto como superfície quanto janela. Aproveitando da linguagem instantânea das redes sociais em uma iconografia própria, repleta de formas fluidas e narrativas não lineares que intercalam humor e cultura pop, desenvolve um universo próprio com um leque de possibilidades temáticas.

Maria José Lisboa da Cruz nasceu em 1956 em Lagoa de Pedra, Alagoas. Conhecida como Dona Roxinha, começou a trabalhar no fim da adolescência no cultivo de macaxeira, feijão e milho. Quebrou brita em pedreira e foi gari por quase duas décadas. Aos 59 anos começou a desenhar, e, em pouco tempo, expandiu fisicamente sua produção, substituindo as pequenas folhas de papel pelas paredes e muros de sua casa. Em 2021, passou a pintar em pedaços de MDF e materiais que encontrava em terrenos baldios durante suas caminhadas com um de seus filhos e o marido. Em 2023, fez sua primeira exposição individual, “Roxinha, uma vida de novela”, no Museu do Pontal, Rio de Janeiro/RJ.

-

No dia 11 de setembro de 2001, o iG, um dos maiores portais de notícias da internet brasileira dos anos 2000, resolveu ir contra os fundamentos do jornalismo e se propôs a publicar durante todo o dia somente boas notícias. Neste mesmo dia, no entanto, aconteceu o ataque às torres gêmeas do World Trade Center, levando por água abaixo qualquer possibilidade de um veículo de informação relevante não publicar uma má notícia tão urgente e importante como aquela. Na ocasião, o editorial do portal declarou: O iG tentou, mas a história não deixou.

Fato é que, independentemente da data, sempre há de haver boas e más notícias. E é isso o que vemos na produção artística de Ana Júlia e Roxinha: dizeres que anunciam uma espécie de crônica pictórica das experiências vividas por elas, com assuntos “bons” e “ruins”. Em um dia, por exemplo, acorda-se linda; no outro, indaga-se se todos os homens odeiam as mulheres. São pinturas imperativas, com afirmações protagonizadas por artistas mulheres que buscam conduzir o olhar e a imaginação de quem as contempla para mais perto daquilo que elas vivem, do que elas são.

São trabalhos de arte que contam histórias de um universo particular e que posicionam o pessoal como político. Como bem analisa a jornalista e feminista Carol Hanisch, o que acontece no âmbito pessoal também é de interesse coletivo, social e político. Em suas palavras, “o pessoal é político”. Compartilhando desta perspectiva, temas do cotidiano são abordados pelas artistas com uma linguagem direta e sem filtro, quase que ingênua de tanta coragem ao se colocarem na primeira pessoa em suas narrativas. Assim, não há espaço para questionar sua implicação nas imagens, por mais distintas que sejam suas biografias.

De forma sintética, Ana Júlia nasceu em 1996 na cidade de Belo Horizonte, MG; na adolescência fez um curso profissionalizante de manicure, pedicure e designer de sobrancelhas pela Embelleze; estudou Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas; e atualmente está em residência artística na Via Farini, Itália. Realizou sua primeira exposição individual em 2019 no Museu de Arte de Ribeirão Preto, SP. Já Roxinha nasceu em 1956 na cidade de Lagoa da Pedra, AL. Na juventude, trabalhou na roça; na vida adulta, quebrou brita em pedreira e foi gari por quase 20 anos. Autodidata, começou a se interessar por arte aos 59 anos de idade, dedicando-se profissionalmente à pintura a partir de 2021 e realizando sua primeira individual em 2023 no Museu do Pontal, RJ.

Para além das diferenças presentes nos demarcadores regionais, sociais e culturais que as atravessam, vale ressaltar que enquanto Ana Júlia é fruto de uma geração que cresceu com o advento da internet, Roxinha é de uma época em que os memes eram feitos analogicamente, tal como nas frases de caminhão. Esses dados são relevantes para compreender suas escolhas estéticas e conceituais, já que, por mais que as referências de vida sejam tão distintas, elas se utilizam de uma escrita sintética (independentemente do idioma e da ortografia) e de figuras simples em suas composições, frequentemente envoltas por uma atmosfera irônica e leve na lida com os assuntos diários e banais, ainda que por vezes densos.

A presença recorrente da figura da mão ou apenas dos dedos na produção de Ana Júlia pode estar associada à sua formação de manicure e a performatividade da gestualidade feminina; O pulso que cai (Fabiana Faleiros, 2016) e Um útero é do tamanho de um punho (Angélica Freitas, 2012). Existe uma metalinguagem nessas imagens, como se a artista falasse com as mãos. Contudo, há também uma dimensão mágica e misteriosa naquilo que está sendo dito.

A produção de Roxinha, por sua vez, é marcada pela presença do rosto, a fim de assinalar a figura humana como protagonista do trabalho, como agente da história. São pinturas figurativas que narram acontecimentos reais ou inventados pela artista, “daquilo que vem na cabeça”, como ela afirma. Tem-se, assim, uma série de retratos visuais cuja cor muito se assemelha à cor de pele da artista, “roxinha de tão morena”, em suas palavras. São imagens que muitas vezes vêm emolduradas pela própria pintura e que estão prontas para compartilhar resenhas.

Pode-se, assim, afirmar que tanto Ana Júlia como Roxinha apresentam produções artísticas com temas inesgotáveis, pois falam da vida em si. Como se houvesse sempre algo a mais a ser contado, criando a necessidade da realização de um próximo trabalho e assim por diante. E por serem elas artistas mulheres que tomam como referência as próprias experiências, parece quase inevitável abordar temas relacionados ao gênero feminino e aos feminismos.

Por tudo isso, não é de se estranhar que a exposição comunica – sobretudo às mulheres – que, por mais que os dias sejam duros, é possível acordar linda. Porque não existe um dia ou uma vida somente boa; ainda que se tente, a história não deixa.

// Paula Borghi

-

vistas da exposição

obras

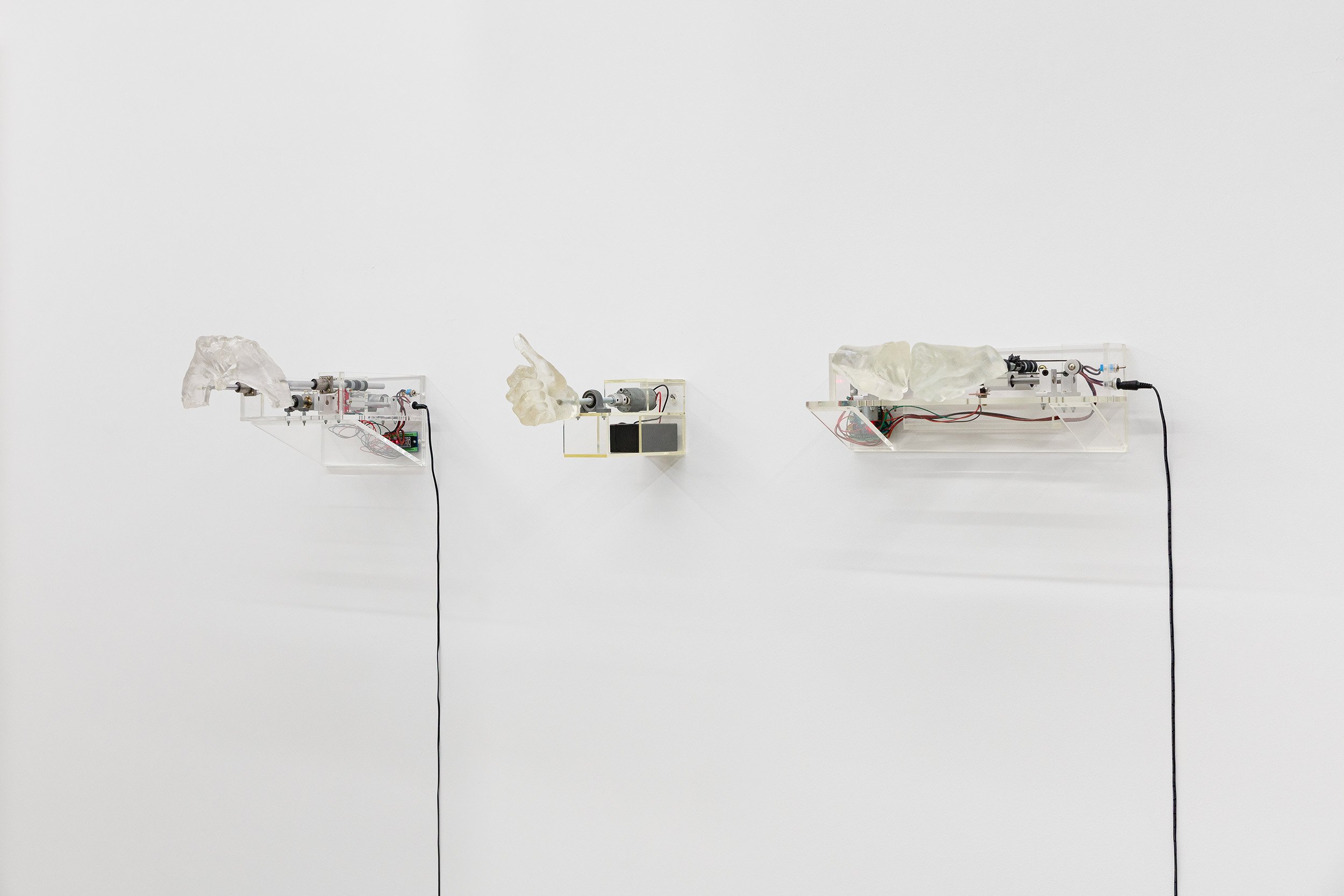

felipe barsuglia: cansado

06 out - 21 out 2023

projeto colaborativo: projeto vênus na central galeria

-

Em parceria com o Projeto Vênus, temos o prazer em apresentar “Cansado”, exposição individual de Felipe Barsuglia na Central Galeria.

Em sua segunda individual em São Paulo, Barsuglia apresenta obras em diferentes mídias com um discurso pictórico para tratar do cansaço na sociedade contemporânea. Byung-Chul Han, em “Sociedade do cansaço” (2017, editora Vozes) designa o funcionamento das culturas ocidentais como o de uma “sociedade do desempenho”, onde a positividade imposta gera uma violência neural. Barsuglia observa uma cultura de repetição por meio do fazer quase que maquínico. No trabalho, na escola, em eventos sociais, no descanso, etc., os sujeitos estão cansados sem ao menos perceber, pois os cotidianos se tornam cada vez mais automáticos, não proporcionando abertura ao olhar diferente.

“Cansado” inaugura na próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, das 17h às 21h, na Central Galeria. No mesmo dia, após o encerramento na galeria, o evento seguirá no Cine Cortina até as 23h (entrada até as 22h) com a projeção de vídeos de Barsuglia produzidos desde 2014. A exposição é de curta duração e poderá ser visitada por duas semanas, até 21 de outubro.

show!

12 - 18 set 2023

projeto colaborativo entre central galeria, marli matsumoto arte contemporânea, mitre galeria e projeto vênus

-

De 12 a 18 de setembro, o Tropigalpão, na Glória, será ocupado com a mostra coletiva Show! e a individual Incorporama, da artista e educadora Dominique Gonzalez-Foerster

Quatro galerias de São Paulo e Belo Horizonte – Central Galeria, Marli Matsumoto Arte Contemporânea, Mitre Galeria e Projeto Vênus – se unem em um projeto inédito e autônomo, que apresentará, de 12 a 18 de setembro, uma grande mostra no Tropigalpão, na Glória, Rio de Janeiro. Serão mais de 60 obras, entre pinturas, objetos e instalações. Paralelamente, também será apresentada a exposição individual Incorporama, da artista e educadora francesa Dominique Gonzalez-Foerster.

As galerias somarão seus programas e as obras serão expostas por meio de núcleos temáticos e estéticos. Com isso, o público terá a oportunidade de conhecer e interagir com produções de Adriana Coppio, Carmézia Emiliano, Elvis Almeida, Isa do Rosário, Juan Casemiro, Lourival Cuquinha, Luana Vitra, Luciana Maas, Nilda Neves, Raphaela Melsohn, Yan Copelli, Wallace Pato, dentre outros.

Além disso, a mostra também terá a participação do coletivo ainda.brasil – que apresentará, pela primeira vez, múltiplos produzidos em colaboração com artistas como Rafael Alonso, Gokula Stoffel e Tiago Carneiro da Cunha, e uma publicação inédita do artista Yan Copelli – e do Atelier Xakra, conduzido pelos artistas Benedikt Wiertz e Joseane Jorge, que situa-se numa área rural ao pé da Serra da Moeda, em Minas Gerais, cuja matéria de trabalho é a cerâmica e o alimento. Em parceria com o cozinheiro Bruno Araujo, eles apresentarão o BISTRÓPICA, um restaurante com experimentações culinárias, oferecendo produtos de fermentação natural como pães, chucrutes, kimchis e outras delícias produzidas a partir de ingredientes locais e sazonais.

INCORPORAMA

Paralelamente à exposição coletiva Show!, a artista e educadora Dominique Gonzalez-Foerster apresentará a individual Incorporama, com curadoria de Pablo León de la Barra, que ocupará todo o segundo andar do Tropigalpão. A mostra apresenta um panorama de corpos em miniatura traduzidos e adaptados do ciclo das aparições (2012 - 2023), encarnações de personagens reais ou fictícios que inspiram e emocionam a artista, como Lola Montez, Fitzcarraldo, Ludwig II, Helen Frankenthaler, Marilyn Monroe, entre outros. “Os personagens circulam em diferentes estados e aparências. Um personagem se torna imagem, se torna aparição, se torna imagem de novo e, finalmente, chega em um novo corpo-figura”, explica a artista.

gretta sarfaty: not your usual gretta sarfaty

19 ago - 30 set 2023

curadoria de clarissa diniz

-

Temos o prazer em apresentar NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY, individual de Gretta Sarfaty com curadoria de Clarissa Diniz na Central Galeria.

Nos anos 1970, Gretta Sarfaty produziu uma vastidão de autorretratos ao encarar a lente da câmera fotográfica como espelho. Fotografar-se foi, para a artista, uma forma de se enxergar e, a partir de manipulações de sua própria imagem, também um modo de se imaginar – de reinventar sua identidade, vida e horizontes.

Contudo, observar a si mesma esteve sempre acompanhada da certeza de estar sendo observada. Motivo de olhares voyeuristas e invasivos do patriarcado, Gretta compreendeu que, ao produzir auto-imagens, sua obra poderia ser igualmente um dispositivo para a mediação da miração alheia. NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY investiga, portanto, justamente esta torção nas políticas do olhar que atravessam sua poética.

Deixando de lado a ênfase na câmera como espelho, a exposição convida seus públicos a perceber como, ao longo das décadas de produção de Gretta, a lente da máquina fotográfica vai se tornando não só uma interface de autoconhecimento, como fundamentalmente um dispositivo de alteridade.

Nascida na Grécia, Sarfaty mudou-se com a família em 1954 para o Brasil, onde explorou várias linguagens artísticas contemporâneas desde meados dos anos 1960. Sua trajetória multimídia partiu de pinturas, gravuras e desenhos e se aprofundou nas linguagens da fotografia, da performance e do vídeo. Sua produção artística consolidou-se entre o Brasil, alguns países da Europa e os Estados Unidos ao longo de vários anos em cenas experimentais das artes visuais.

Além de exposições individuais e coletivas, Gretta tem obras em importantes acervos públicos e privados como: Museu Reina Sofia (Espanha), Centro Cultural Le Havre e Musée du Palais de Luxembourg (França), Serralves (Portugal), International Cultureel Centrum (ICC, Bélgica), Museo de Arte Moderna (MAM Equador), Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), Museu de Arte de São Paulo (MASP) e Pinacoteca de São Paulo.

-

Em entrevista[1], Gretta Sarfaty confessa que nos anos 1970, quando começou a se fotografar para na sequência deformar a própria imagem, fazia-o eminentemente para profanar sua condição de pretty face, o famoso “rostinho bonito”.

Objeto de incontáveis memes, conselhos de autoajuda, frases de lacração etc., hoje abundam nas redes sociais confissões de pessoas (em geral, brancas) que, aparentemente pouco cônscias de seus privilégios sociais, alegam enfrentar “dificuldades de vida” dado o preconceito que as “vitimiza” precisamente pela beleza de seus rostos.

Em que pese que entre Sarfaty e essas pessoas “sofridas porque belas” possa haver coincidências quanto aos privilégios raciais e de classe, o que a obra da artista nascida grega – mas que ainda na infância se mudou para o Brasil – nos revela é que foi justamente por meio da arte que Gretta, nascida pretty e Alegre tal como inscrito em seu nome[2], passou a desafiar não só a própria beleza como, fundamentalmente, os olhares daqueles que nela pareciam desejar enclausurá-la.

Sarfaty pertence à comunidade judaica, no seio da qual, como mulher, deveria cumprir o inquestionável rito de tornar-se esposa e mãe, dedicando a vida à manutenção da família; o que, no caso de Gretta, envolvia também o papel de servir ao status quo das elites. A beleza era, como se depreende, um dos ingredientes dessa normatividade social. Boniteza que se tornou central à crítica que Gretta passou a elaborar ao contexto que lhe serviu de berço, com o qual se manteve rompida ao longo de décadas e hoje experimenta reconciliações[3].

Já a partir de 1975, com as séries Auto-photos, Transformations e A woman's diary, o incômodo da artista se anunciava nas manipulações que fazia em seus autorretratos, deformando no campo da imagem o que depois buscaria desfigurar socialmente: a opressão às mulheres, ao seu corpo, à sua identidade e autonomia.

É desse período um pequeno desenho incluído nesta exposição. Nele, a artista confessa sua exaustão, rabiscando um autorretrato desabafado num “estou estafada”. Retrato que indicava igualmente sua situação emocional e as circunscrições sociais de mulheres como Gretta: “brancas casadas (...) de classe média e alta – donas de casa entediadas com o lazer, a casa, os filhos, as compras, que queriam mais da vida”[4], tal como define bell hooks ao delimitar os lugares de fala e os limites do feminismo branco das décadas de 1960 e 1970, incapaz de representar, por exemplo, as mulheres “sem homem, sem filhos, sem lar” – brancas de origem pobre ou, em sua maioria, negras.

Gretta, como outras mulheres brancas de sua classe social, era impedida de acessar o espaço público e de, nele, atuar como sujeito. Mantida em casa ou sob os cuidados da família patriarcal, experimentava uma forma de invisibilidade social que outras mulheres artistas – como sua contemporânea Tereza Costa Rêgo – retrataram por meio do muxarabi, uma espécie de treliça de herança árabe-islâmica que abunda nas construções coloniais brasileiras, em especial aquelas erguidas nas proximidades da virada para o século XX[5]. Tão fechado quanto aberto, o muxarabi joga com a luz de forma a permitir, a quem está no interior de uma casa como as das elites do Brasil, ver sem ser visto; ver a rua sem ser por ela percebido. Trata-se, portanto, de um dispositivo de controle especialmente aplicado aos corpos das mulheres brancas, mantidas sob uma espécie de cárcere doméstico a despeito de seus inegáveis privilégios.

Diante de tal contexto, era com o feminismo e com o ativismo de mulheres artistas que àquela época Gretta se identificava. Ainda que não integrasse diretamente algum grupo ou organização feminista, sua obra habitava o campo dos problemas e dos interesses caros ao feminismo, razão pela qual pesquisadoras como Talita Trizoli e Mirtes Marins têm dedicado leituras a essa filiação histórica e política.

É ansiando colaborar com tal leitura que esta exposição vai além da vastidão de autorretratos que Sarfaty produziu ao encarar a lente da câmera fotográfica como espelho para sublinhar que, em sua obra, a observação de si mesma esteve sempre acompanhada da certeza de estar sendo observada.

Motivo de olhares voyeuristas e invasivos do patriarcado, Gretta compreendeu que, ao produzir auto-imagens, sua obra poderia tornar-se igualmente um dispositivo para a mediação da miração alheia. NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY investiga esta torção nas políticas do olhar que atravessam sua poética.

Buscando expandir a ideia da câmera como espelho, a exposição convida seus públicos a perceber como, ao longo das décadas de produção de Gretta, a lente da máquina fotográfica foi se tornando uma interface de autoconhecimento e de reinvenção identitária diante das opressões às mulheres, assim como, fundamentalmente, um dispositivo de alteridade.

Para Sarfaty, o gesto de se olhar e de produzir a própria imagem tem sido não apenas forma de se ver ou de se mostrar, como também estratégia de defesa diante da mirada do outro. Por entre desenhos nos quais suprime rostidades, fotografias como as da série Lembranças metamórficas (1979) ou pinturas como Lembranças evocativas (1981), testemunhamos Sarfaty dar as costas às visadas que sobre ela incidem, ou apagar seu rosto para que não possamos com ela cruzar olhares.

Assim, para além de sua capacidade de espelhamento, nas obras reunidas em NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY vemos a lente da câmera fotográfica tornar-se um anteparo que é combinado a véus, rendas, vapores, grafismos, hachuras: estratégias físicas e simbólicas para diluir e confundir o olhar alheio ao camuflar o corpo no ambiente (Spresiano Shower in the Thai-Si, 2020), a figura no fundo (Metamorphosis, 1973-1979), a mulher no bicho (Evocative Recollections, 1978).

Na virada para os anos 1980, quando os véus se tornam mais comuns na obra de Gretta – a exemplo de Evocative Recollections, performance realizada dentro de uma cama circundada por uma espécie de mosqueteiro rendado –, vemos sua profusão complexificar o imaginário da sedução ou do fetiche do corpo feminino recoberto por lingerie ou vestido de véu e grinalda. Como demonstra o uso de rendas diversas na obra de Gretta, os véus se tornam planos que recobrem sua imagem quando pintada ou fotografada, funcionando como anteparos que são, ao mesmo tempo, defesa e adorno, estratégias de encantamento e repulsão. Uma espécie de muxarabi cujo controle estava, desta vez, na mão da artista.

Mais adiante, a exposição apresenta trabalhos nas quais a artista efetivamente vira a câmera para o outro lado, invertendo as perspectivas dos olhares machistas que historicamente invadem, fetichizam e violam as mulheres. Ao fazê-lo, opera um revide voyeurista: a inversão de forças e agências entre olhar e ser olhada, sujeito e objeto, homens e mulheres, que é evidente em desenhos, retratos e projetos como My single life in New York (1987) e Through a glass darkly (2010). Neles, é Gretta quem observa os homens, expondo-os como objetos tal qual, tradicionalmente, as mulheres o têm sido.

A seu modo transfigurando o Étant donnés (1946-66) de Marcel Duchamp, em Through a glass darkly a artista exibe seu então marido, nu, trabalhando – e faz da atividade profissional de seu cônjuge a sua obra de arte. Por sua vez, em My single life…, Sarfaty publica nos jornais de Nova York alguns anúncios em busca de homens que porventura fossem de seu interesse afetivo e sexual.

Iniciando seus comunicados com "NOT YOUR USUAL ADVERTISER", a artista não apenas descreve as qualidades de sua já conhecida pretty face a fim de atrair “pretendentes”, como sobremaneira indica, no anúncio, os atributos que ironicamente revertiam, em demanda para corpos masculinos, a normatividade estética aplicada às mulheres. Aos anúncios seguiram-se alguns dates devidamente filmados pela artista, redirecionando o voyeurismo que tanto a assolava. Trata-se, dentro daquele universo cis, de uma provocativa crítica à sujeição feminina, calcada não somente na denúncia da opressão, mas principalmente na criação de estratégias de agência que tomam a arte como território, dispositivo, método.

NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY sublinha, portanto, as circunscrições de gênero e de classe que estão implicadas na obra da artista e nas políticas do olhar que a atravessam. Ao expor retratos de seus ex-maridos na forma de desenhos e de vídeos nos quais eles surgem nus, posando como "majos desnudos"[6], Gretta perfaz um gesto central em sua trajetória política e poética: transfigura o feminismo que no princípio de sua obra parecia autorreferente, abrindo espaço para uma abordagem crítica das masculinidades.

Ao invés de ad nauseum expor a si mesma em movimentos de dimensões narcísicas, compreende que é preciso ir além do pretty face e suas correlatas normatividades estéticas. Ao expor as tensões entre marido e mulher – como nos desenhos do começo da década de 1970 nos quais, por exemplo, uma mulher carrega um homem no colo –, Gretta Sarfaty elabora sua crítica à branquitude machista das elites econômicas.

Enquanto sabe estar falando desde os lugares de privilégio (não sem opressões) do feminismo branco, Gretta acompanha, com sua poética, a luta das mulheres pela emancipação, pela autonomia e pelo direito de existir para além dos espaços domésticos e privados – densamente preenchidos por olhares tão íntimos quanto aprisionadores.

Clarissa Diniz, 2023

[1] Harry Pye asks Gretta Sarfaty Marchant 12 Questions. Entrevista que integra o livreto Gretta's Progress. Sartorial Art, Londres, 2008.

[2] Gretta Alegre Sarfaty.

[3] Reconciliações é o título de uma exposição individual de Gretta Sarfaty no IAB SP – Instituto de Arquitetos do Brasil, realizada em 2020 e curada por Fábio Magalhães.

[4] HOOKS, bell. Moldando a teoria feminista. In: Revista Brasileira de Ciência Política, n.1. Brasília jan./abr. 2015. p.193-210.

[5] “Os artistas viajantes que estiveram no Brasil notaram, sobretudo na Bahia e no Rio de Janeiro, o sistema de arquitetura das janelas em muxarabi. (...) As mulheres ficavam por trás dessas janelas e por elas se comunicavam com o mundo exterior (...). Assim, o muxarabi era um dispositivo da dominação masculina, um símbolo do lugar social das mulheres de classe média e da elite. Para muitas mulheres, dedicar-se à arte como meio de expressão foi uma forma de romper e superar a cultura do muxarabi, libertar o olhar levando o imaginário para além do ambiente doméstico em que estavam confinadas. Realizaram, assim, o desejo de tornar visíveis suas impressões do mundo.” Paulo Herkenhoff no texto curatorial da mostra “Invenções da mulher moderna, para além de Anita e Tarsila” no Instituto Tomie Ohtake, em 2017.

[6] La Maja Desnuda (1800), obra de Goya, é uma referência central na poética de Gretta Sarfaty, que em 1985 realizou uma cena intitulada Goya Time em torno da icônica pintura.

-

vistas da exposição

obras

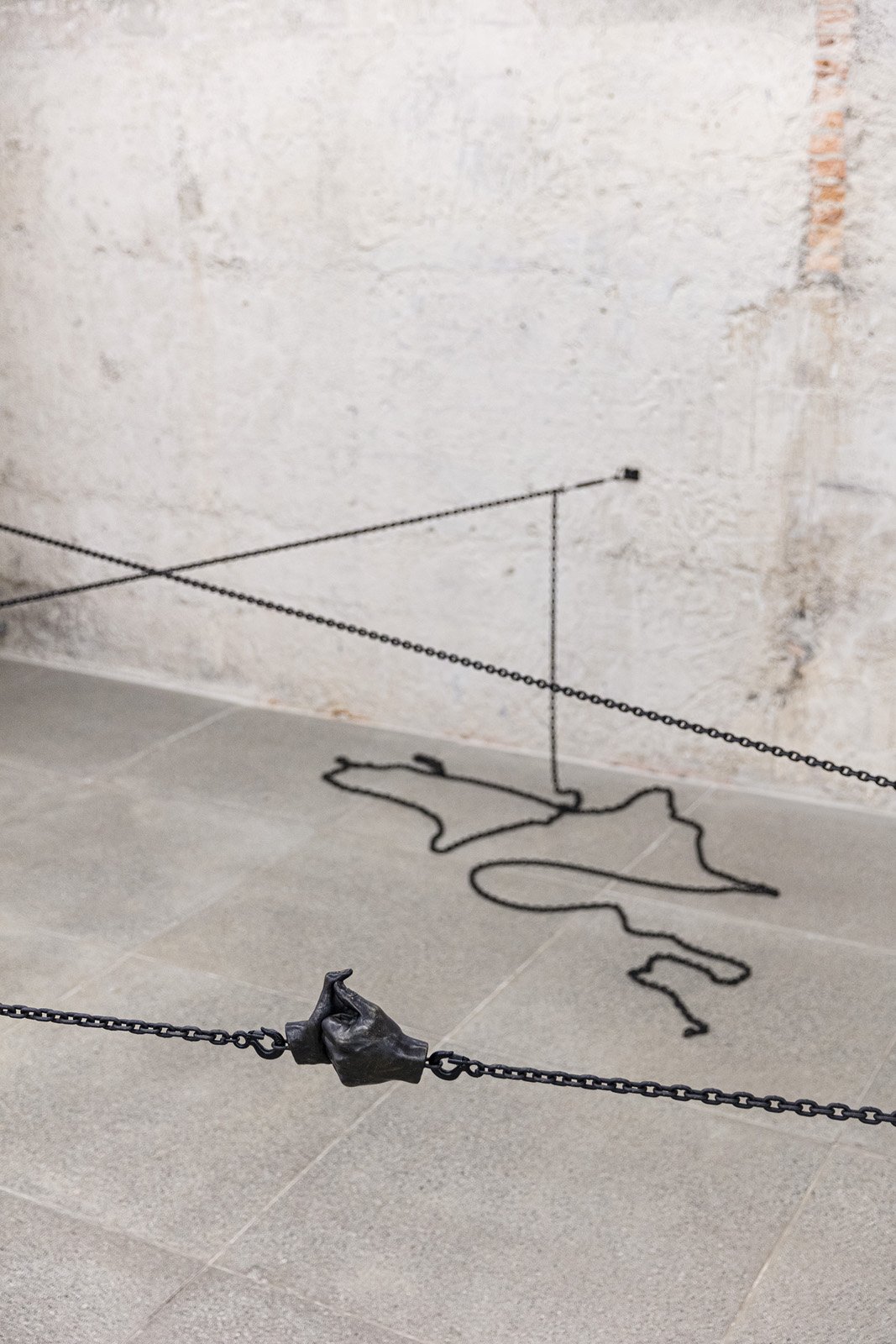

c. l. salvaro: enquanto

01 jul - 05 ago 2023

texto fabrícia jordão

-

Temos o prazer em apresentar Enquanto, individual de C. L. Salvaro na Central Galeria.

Com texto crítico de Fabrícia Jordão, a exposição reúne objetos encontrados e ressignificados pelo artista, assim como trabalhos realizados para dialogar diretamente com o ambiente da galeria.

Sede do histórico Clubinho dos Artistas e desde 2015 tombado pelo Iphan, o subsolo que abriga a Central Galeria, no prédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), em São Paulo, oferece um espaço que supera o cubo branco pela presença de quatro pilares marcantes do final da década de 1940 e pelos quase 15m de parede com concreto aparente. Salvaro não tenta maquiar nada. Assume a presença do lugar e intervém na arquitetura, afim de desvelar o que está velado e colocar em dúvida o que pertence ou não ao espaço expositivo.

Jordão observa que o artista “lança mão de procedimentos recorrentes: opera por meio de processos de deslocamentos, acomodações, incorporações, desintegrações, estruturações, fragmentações, junções, rupturas, adição, subtração, sobreposição”.

C. L. Salvaro nasceu em Curitiba, em 1980. Suas exposições incluem as individuais: Antes de afundar, flutua, projeto especial apresentado pela Central Galeria (São Paulo, 2021); Eira alheia, Central Galeria (São Paulo, 2018); Ybakatu Espaço de Arte (Curitiba, 2018 e 2007), Memorial Minas Gerais Vale (Belo Horizonte, 2015); CCSP (São Paulo, 2005). Entre suas coletivas, destacam-se: 13ª Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 2022); Frestas – Trienal de Artes, Sesc Sorocaba (Sorocaba, 2017); Region 0 - The Latin Video Art Festival, New York University (Nova York, 2013) e Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Vigo, Espanha, 2013); 6ª VentoSul – Bienal de Curitiba (Curitiba, 2011); Biennale de Québec - Manif d’art 5 (Quebec, 2010). Seus prêmios e residências incluem: Prêmio Impact, Fundação Eckenstein-Geigy/Liste (Basel, 2021); Prêmio Foco Bradesco ArtRio (Rio de Janeiro, 2017); Geumcheon Artspace (Seul, 2018); Bolsa Iberê Camargo – Fundação Iberê Camargo/CRAC Valparaiso (Chile, 2013); Bolsa Pampulha (Belo Horizonte (2010-2011). Sua obra está presente nas coleções: MAR (Rio de Janeiro), MAC-PR (Curitiba) e MuMA (Curitiba).

-

O ano era 2011. Cleverson Salvaro havia sido um dos dez selecionados para a 4ª edição do Bolsa Pampulha, projeto criado em 2003 pelo Museu de Arte da Pampulha em Belo Horizonte. Na ocasião, o artista conversou com Ana Paula Cohen, curadora da edição 2010/2011. Quando indagado sobre quando e como havia iniciado sua produção artística, o artista apresentou uma espécie de declaração de princípios:

Compreendi que para mim não era necessário um aprofundamento em qualquer técnica, nem a busca de uma linguagem específica, pois cada trabalho exigiria uma demanda. A cada passo, eu refletia sobre o lugar onde o trabalho estava sendo inserido, quais as motivações para sua realização, e a partir disso eu poderia compreender o que seria necessário para realizá-lo (...)¹.

Hoje, passados doze anos, Salvaro se mantém coerente a esse statement e segue operando no interior de sua complexidade conceitual. Por um lado, recusa todo e qualquer tipo de procedimento que converta o trabalho artístico em uma especialidade ou o seu resultado em uma excelência técnica. Por outro, compreende a arte como uma confluência material e imanente. É mobilizado por esses imperativos que o artista lança mão de procedimentos recorrentes: opera por meio de processos de deslocamentos, acomodações, incorporações, desintegrações, estruturações, fragmentações, junções, rupturas, adições, subtrações, sobreposições.

Grande parte de seus trabalhos parece decorrer de uma lógica procedimental que não se ocupa com ideias de forma, e, sim, com interesses relacionais – traçando instáveis e improváveis relações entre uma multiplicidade de objetos e materialidades, muitos dos quais encontrados, coletados e acumulados pelo próprio artista.

Dessa perspectiva, em seu processo, o gesto instalativo é transmutado em ato construtivo que não persegue o acabado, o permanente, o estável. Pelo contrário, instaura o provisório e o aberto.

Por privilegiar um procedimento que não só acolhe como deseja o acaso, seu processo artístico nunca é determinista. Nisso reside uma espécie de coerência lógica: arranjos relacionais provisórios, já que abertos aos acasos, e efêmeros, já que abertos às contingências. Por essa característica, seus trabalhos são muito mais da ordem da apresentação do que da representação. E, sendo da ordem da apresentação, também podem ser pensados como um esquema conceitual, já que diante da não representação a linguagem entra em um impasse. A cada nova proposição, nos é lançado o desafio de situar, inscrever, traduzir em linguagem algo que a excede. Assim, em seus desdobramentos teóricos, seus trabalhos também ampliam o campo do possível na arte.

Ao mesmo tempo, argumentar que os trabalhos de C. L. Salvaro são da ordem da apresentação também significa dizer que eles comportam uma ideia de arte como um acontecimento e, como tal, são instauradores de uma situação intempestiva que só pode se efetivar no interior do campo relacional que lhe é constitutivo. Efetivamente, seus trabalhos demandam mais do que uma mera presença. Somos convocados a nos implicar fisicamente, em um horizonte de experiências sensíveis que perpassa tanto a realidade material onde se situam como as materialidades que os constituem e as nossas próprias subjetividades. A partir dessa convocação, diante de seus arranjos relacionais, somos seduzidos a nos movimentar, a adentrar e a coabitar seu estranho corpo. A entrar em uma relação – sempre desassossegada – com o desconhecido.

Desse modo, seus arranjos relacionais, por serem ato, realização e apresentação, impelem-nos a lidar com uma forma própria. Isso significa dizer que seus trabalhos são avessos às traduções, já que tratam de uma verdade ainda não abarcada pelo conhecimento. Em consonância com a realidade em potência e com a materialidade provisória, afirmam-se sempre e primeiramente como possiblidade de arte.

Do mesmo modo, por ser indócil à língua e à linguagem, os arranjos relacionais de Salvaro também não entram em acordo com nossas definições sobre o artístico, realizando uma nova possibilidade para a arte. Nesse sentido, pode-se propor que, em sua materialização, os trabalhos de Salvaro extrapolam o dado exclusivamente conceitual, formal, político ou ideológico. Como formas impuras e abstratas (já que da ordem da apresentação), recusam igualmente a pedagogia, a ilustração e o engajamento. Com autonomia e insubordinação, não caem nos equívocos das produções contemporâneas ditas políticas.

Por fim, resta dizer que qualquer reflexão acerca dos trabalhos de Salvaro deve ser necessariamente aberta. Se ainda assim insistíssemos em endereçar um fechamento, o único possível seria pensar os trabalhos do artista como a realização radical da exigência que Alain Badiou dirige à arte não-imperial. Para o filósofo, a arte não-imperial é aquela que, por operar fora da síntese entre formalismo e romantismo, corrente dominante na arte contemporânea, assume como desafio “(...) ser tão rigorosa como uma demonstração matemática, tão surpreendente como uma emboscada na noite, e tão elevada como uma estrela”².

Fabrícia Jordão, 2023

1. C. L. Salvaro em entrevista a Ana Paula Cohen. Originalmente publicado no catálogo da Bolsa Pampulha 2010-2011. Belo Horizonte, 2011. Disponível em: https://salvaro.tumblr.com/textos/ana_paula_cohen.

2. Alain Badiou, 15 teses sobre arte contemporânea. Transcrição de fala do autor no Centro de Desenho de Nova Iorque em dezembro de 2013. Disponível em: https://lavrapalavra.com/2016/10/28/quinze-teses-sobre-arte-contemporanea/.

-

vistas da exposição

obras

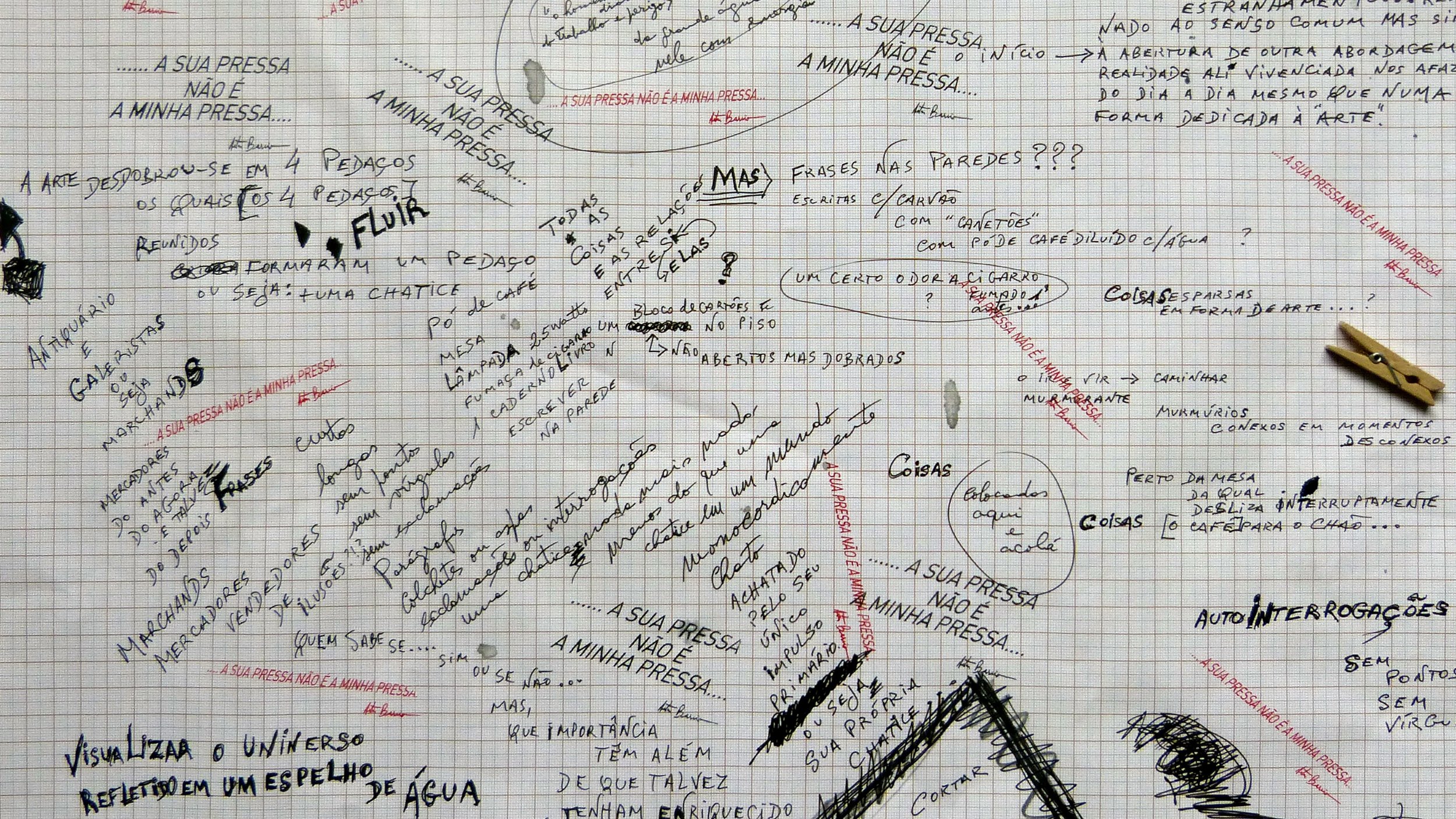

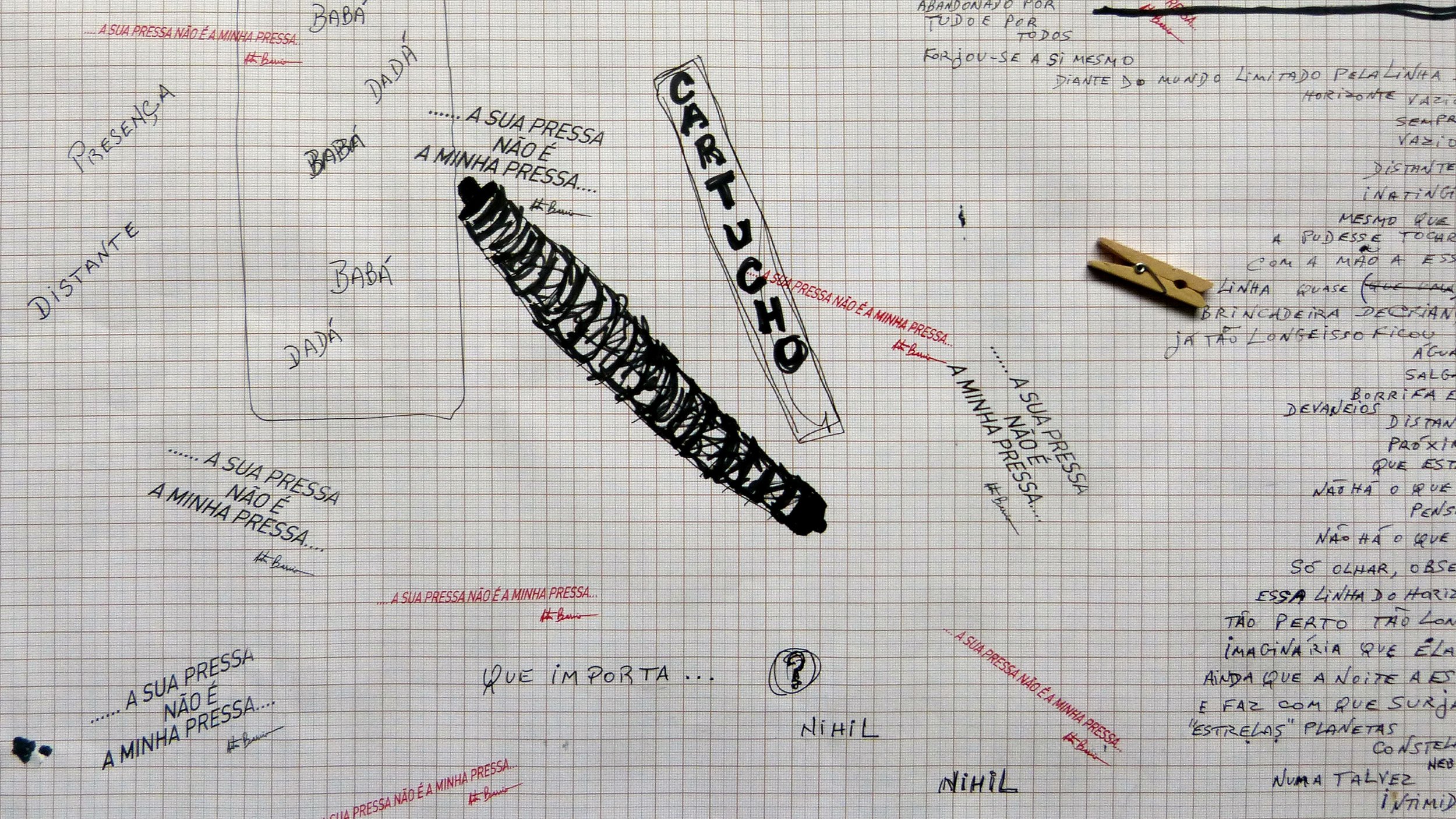

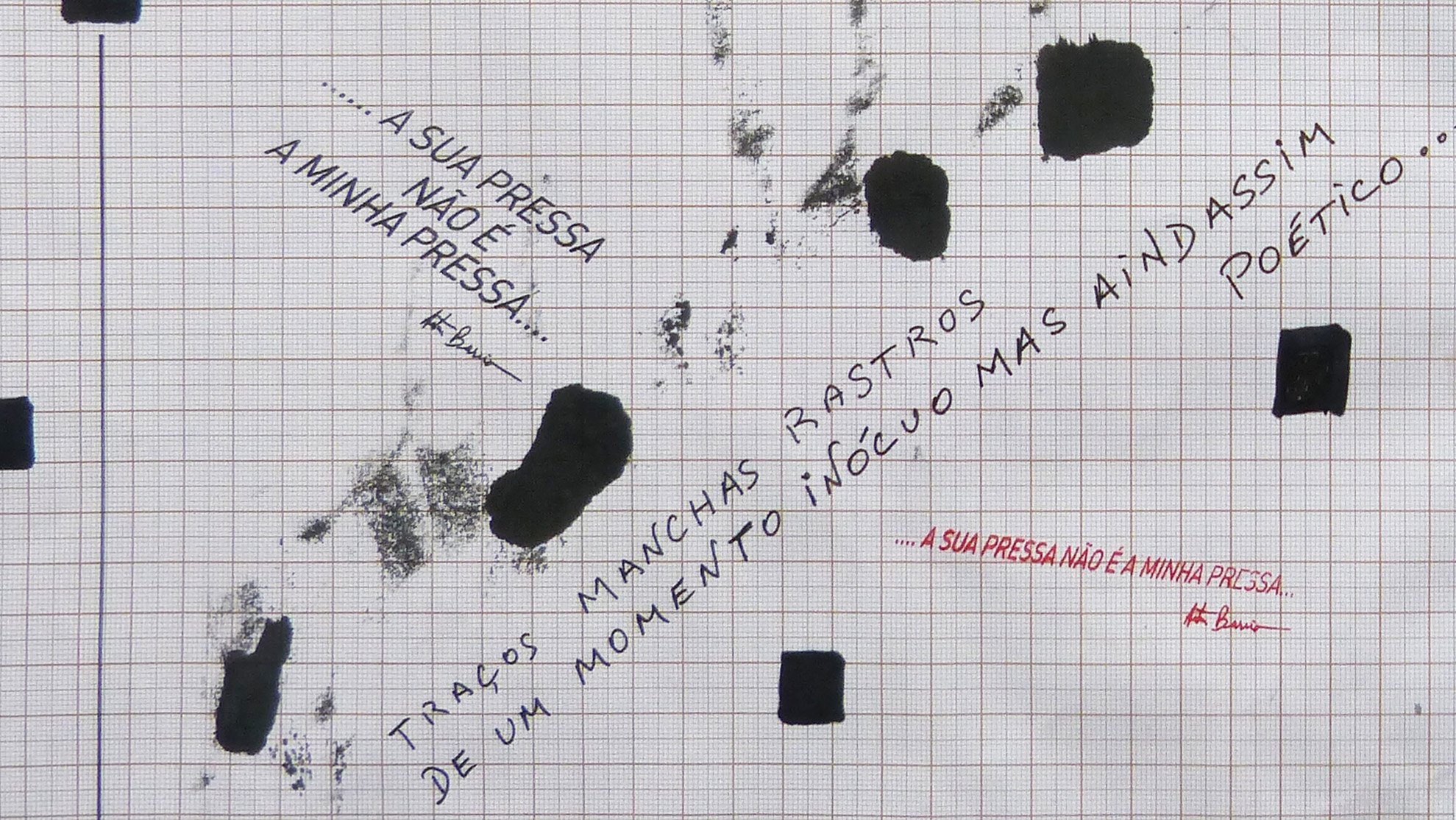

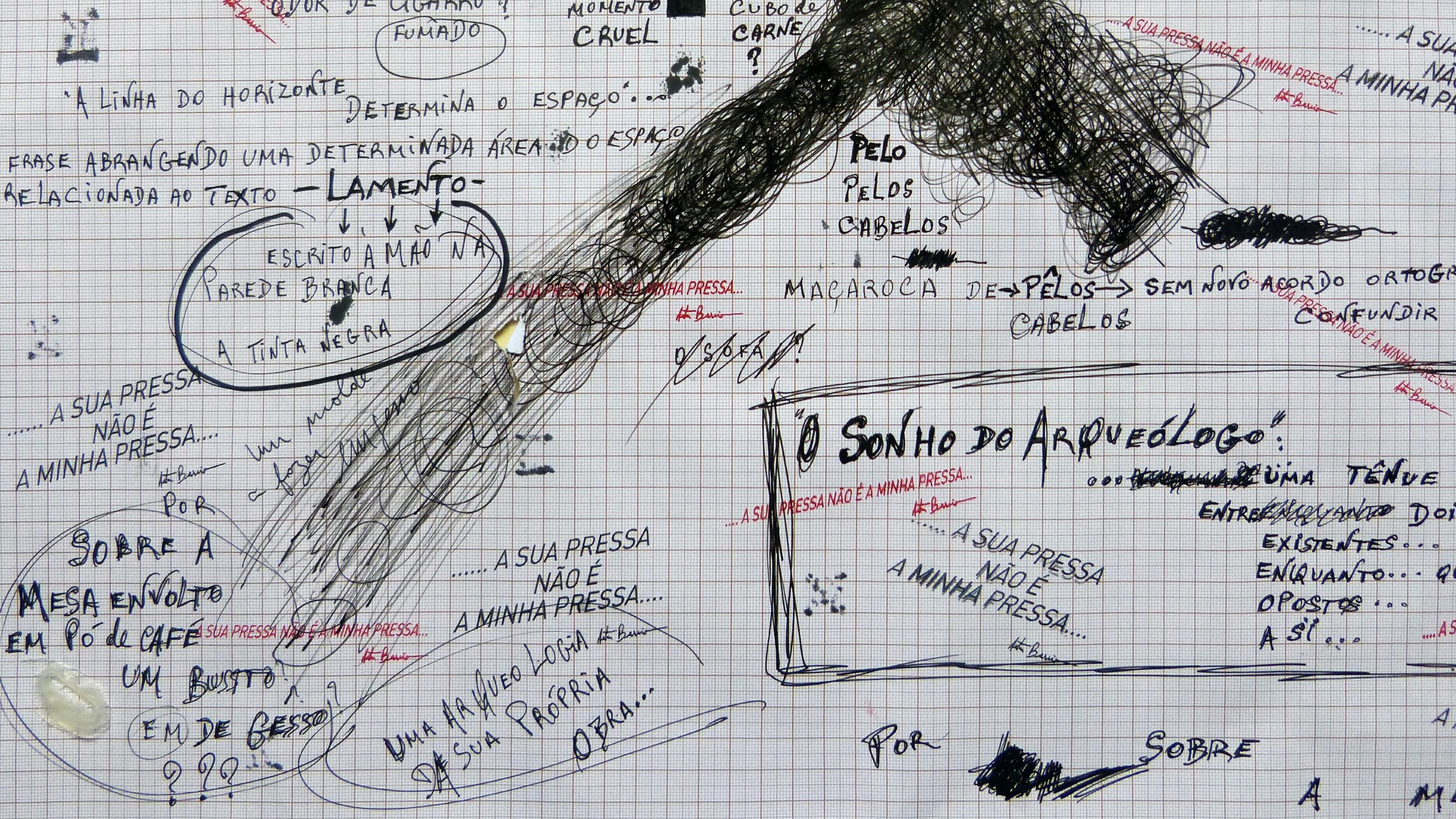

artur barrio: o sonho do arqueólogo: ...uma tênue linha inexistente...entre dois espaços...existentes...enquanto...que...opostos...a si...

20 mai – 17 jun 2023

-

Antes da arte, Artur Barrio desejou ser arqueólogo submarino.

Hoje, o artista vive em um barco sobre as águas da Baía de Guanabara e produz de forma solitária. Esquematiza em diversos papéis a possibilidade de uma ideia, que não necessariamente será seguida; tais papéis, no entanto, acompanham-no na realização de cada trabalho. Produz diretamente nos espaços expositivos, sem espectadores.

Possibilita, dessa forma, acessar a reclusão tal qual o homem de Lascaux ou da Caverna de Cosquer, podendo, assim, produzir de forma que as noções de consciência e inconsciência deixam de fazer sentido. Ao mesmo tempo, com o experiente olhar de quem estuda a vida em sociedade, produz para apresentar ao público. Dispensa o valor de culto do homem primitivo e esgarça o campo do possível na arte contemporânea. Ainda que as sensações sejam reais, acessar o seu trabalho pode ser uma experiência quase onírica, surreal.

“Em meu trabalho, as coisas não são indicadas (apresentadas), mas sim vividas, e é necessário que se dê um mergulho, que se o mergulhe/manipule, e isso é mergulhar em si”, escreve Barrio no texto “Lama/carne esgoto”, de 1970.

Aos 78 anos, o artista segue defendendo a experiência através da arte. Sua linguagem se faz no tempo. Sua produção se reinventa a cada nova situação criada.

Para a Central Galeria, Barrio produz um monólogo cujo procedimento de elaboração, pela primeira vez, será realizado ao lado dos trabalhadores da galeria. Enquanto Barrio trabalha construindo a exposição, a equipe seguirá em seu trabalho cotidiano de escritório. Segundo o artista, ainda que seja definida uma linha invisível a separar os afazeres de equipe e artista, o processo não deixa de criar uma relação entre as partes pelo estorvo mútuo. O artista pretende ainda colocar em cena pó de café, luz baixa e um texto-lamento, transformando a galeria na caverna de um intelectual que deixa os rastros do gesto selvagem do laboro sobre uma pobre mesa e pelas paredes escritas à exaustão.

Artur Barrio nasceu em Porto, Portugal, em 1945. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1955 e residiu posteriormente em diversos países na Europa e na África, retornando ao Rio em 1994, onde vive e trabalha desde então. Foi vencedor do prestigiado Prêmio Velázquez em 2011 e representou o Brasil na 54ª Bienal de Veneza no mesmo ano. Seu extenso currículo inclui ainda a 11ª Documenta de Kassel (2002), a Bienal da Coréia do Sul (Kwangju, 2000) e a Bienal de Havana (1984), além de diversas participações na Bienal de São Paulo (2013, 2010, 2004, 1998, 1996, 1994, 1985, 1983 e 1981). Já realizou individuais em instituições como: Museo Reina Sofía (Madri, 2018), Museu de Serralves (Porto, 2012 e 2000), Museo Tamayo (Cidade do México, 2008), Palais de Tokyo (Paris, 2005), FRAC (Marselha, 2005) e MAM Rio (Rio de Janeiro, 2001), entre muitas outras. Suas obras integram importantes coleções públicas, como: MoMA (Nova York), Centre Pompidou (Paris), SMAK (Gent), Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto), Inhotim (Brumadinho), MAM Rio (Rio de Janeiro) e Pinacoteca de São Paulo (São Paulo), entre outras.

-

vistas da exposição

nilda neves: visagens e assombros do sertão

25 mar – 06 mai 2023

curadoria de lisette lagnado e rivane neuenschwander

-

A exposição ‘Visagens e assombros do sertão’, primeira individual da artista na Galeria Central, reúne mais de vinte pinturas, em sua maioria inéditas, de 2010 até hoje.

Bisneta da Sia Simplícia, de origem tupi-guarani, Nilda Neves cresceu na Fazenda Patos. Primogênita dos cinco filhos de Ana Rita Neves, passou a infância e a juventude acompanhando, toda topetuda, os negócios de seu pai Osvaldo, descrito na figura de um trabalhador implacável, peão e lavrador forte, [que] derrubava boi pelo rabo.

Frequentes foram os deslocamentos, provocando novos cálculos de rota. Já casada, mudou-se para a cidade de Brumado, conhecida como a Capital do Minério, próxima de Aracatu e Anajé. Com formação em contabilidade, chega em São Paulo em 1999. Foi dona de lanchonete em Taipas (subdistrito de Pirituba), trabalhou como comerciante, manicure e cabelereira no salão Dallas da Rua Cardeal Arcoverde, até mudar-se para Camanducaia, no interior de Minas Gerais, onde constituiu um ateliê-morada, com quintal, horta e uma coleção de arbustos trazidos da Bahia.

Artista multidisciplinar, Nilda Neves estudou contabilidade e foi professora de matemática, comerciante, cabeleireira, entre outras profissões, antes de se dedicar às artes visuais e à literatura. Seu trabalho está intimamente vinculado à memória e à narrativa oral: cada figura, animal ou trecho de paisagem em suas telas corresponde a um "causo". Histórias do tempo de seu avô, no sertão da Bahia, revelam-se em cenas curiosas com cangaceiros, personagens folclóricos ou do cotidiano que, juntos, engendram um universo fantástico.

Nilda Neves nasceu em Patos, município de Botuporã (BA), em 1961. Atualmente vive e trabalha em Camanducaia (MG). Já realizou as individuais: Sertão em devaneios, Centro Cultural Santo Amaro (São Paulo, 2019); Narrativas do sertão, Face Gabinete de Arte (São Paulo, 2018); e Meu Sertão, Galeria Mezanino (São Paulo, 2015). Entre as exposições coletivas, destacam-se: Alegria, uma invenção, Central Galeria (São Paulo, 2022); Modernismo desde aqui, Paço das Artes (São Paulo, 2022); Tudo o que você me der é seu, Central Galeria (São Paulo, 2020); O Sagrado na Arte Moderna Brasileira, Museu de Arte Sacra (São Paulo, 2019); além de diversas edições da Bienal Naïfs do Brasil, Sesc Piracicaba (2020, 2018 e 2016). Sua obra está presente nas coleções do MAR (Rio de Janeiro), MAC-USP (São Paulo) e MACS (Sorocaba).

-

Visagens e assombros do sertão ou “Guaxinim não é besta pra subir em mandacaru!”

Curadoria: Lisette Lagnado e Rivane Neuenschwander

A exposição “Visagens e assombros do sertão”, primeira individual da artista na Galeria Central, reúne dezoito pinturas, em sua maioria inéditas, de 2010 até hoje.

Bisneta da Sia Simplícia, de origem tupi-guarani, Nilda Neves cresceu na Fazenda Patos. Primogênita dos cinco filhos de Ana Rita Neves, passou a infância e a juventude acompanhando, toda topetuda, os negócios de seu pai Osvaldo, descrito na figura de um trabalhador implacável, peão e lavrador forte, [que] derrubava boi pelo rabo.

Frequentes foram os deslocamentos, provocando novos cálculos de rota. Já casada, mudou-se para a cidade de Brumado, conhecida como a Capital do Minério, próxima de Aracatu e Anajé. Com formação em contabilidade, chega a São Paulo em 1999. Foi dona de lanchonete em Taipas (subdistrito de Pirituba), trabalhou como comerciante, manicure e cabeleireira no salão Dallas da Rua Cardeal Arcoverde, até mudar-se para Camanducaia, no interior de Minas Gerais, onde constituiu um ateliê-morada, com quintal, horta e uma coleção de arbustos trazidos da Bahia.

Livro vivo

Gostaria de introduzir Nilda Neves como uma artista que, ao se colocar no mundo, torna sua presença uma referência indispensável. Entendi o valor da apresentação com a poeta feminista Audre Lorde, que se insurgiu contra a violência do silêncio – silêncio, por sinal, defendido pelo patriarcado branco. Lorde elevou sua voz para afirmar a condição de negra, mulher, mãe e lésbica, um mix de interseccionalidade que a crítica de arte no Brasil balbucia timidamente. Dito isso, o itinerário de Nilda Neves importa porque nos fornece a matéria de seu sertão, povoado de lutas e sonhos, esse sertão que nunca dorme.

Leitora e fã de uma vasta lista de autores (Ariano Suassuna, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, entre muitos), Nilda Neves, por sua vez, revela-se na linhagem da tradição oral, como um livro vivo, guardiã de tantas paixões atiçadas pela brasa do sol nordestino. Entre seus escritos, destaca-se O Lavrador do Sertão (2011), cuja trama se desenrola em Aramado, colado à serra de Taperipó: “Aramado não era vila e nem vilarejo, era um lugar. Era uma aldeia diferente, onde as casas foram construídas em círculo e formavam uma circunferência, no que limitando seus quintais, se separavam uma das outras. Lá, a cultura dos índios se misturou com a cultura dos negros. Casaram. Tornou-se única. Daí uma das razões ser ele místico e encantado.”

O “místico” e o “encantado” são também os principais ingredientes de uma oratória carismática, permeada de texturas semânticas e sonoras (ochem, fi duma égua!). Nilda Neves escoa sua gana de expressão inspirada pela mesma força telúrica que surge da paisagem de um Guimarães Rosa ou, ainda, que governa os personagens de Itamar Vieira Junior. Sua prosa é um convite à viagem pela geografia humana de um Brasil deslumbrante, alimentado por conflitos sociais, religiosos, amorosos, poemas épicos de um tempo heróico. Com eles, aprende-se a rir e uma série de truísmos maravilhosos (“a arma mais forte do mundo é a fé”), sem esquecer a intensidade das xingações (“Credo em cruz três vezes!”). Em sua companhia, impossível deixar de evocar o cantador Elomar pelo apego à terra, que assume um engajamento moral, impregnado de exaltação e fúria contra a ideologia do progresso.

O requinte das descrições da vida sertaneja não deixa de elogiar suas mil e uma Marias. Ainda que denominadas “mulheres de Atenas”, conseguem desafiar a autoridade do pai e do marido. Somos logo capturados por uma profusão de espécies de árvores, bichos, frutos e frutas, arquiteturas rurais, santos, objetos e instrumentos musicais. A paixão pela língua se traduz na explosão de jacus e jiquitaias, na diferenciação entre lamparinas, candeeiros e lampiões, no reconhecimento de instrumentos musicais diversos, bumbos, cavaquinhos, sanfonas, pandeiros, violas, berimbaus, gaitas, flautas, violões... Palavras dignas de um diálogo entre Sócrates, Hermógenes e Crátilo: uma loucura perceber que os homens podem estar ressequidos pelo sol e a fome, mas não lhes faltam as palavras para nomear cada coisa que Deus colocou nesse mundo.

Pintura memorialista

Entretanto, obstáculos e imprevistos não faltaram ao longo desse percurso singular. A história que deu origem à carreira de pintora é emblemática nesse sentido. Por conta da capa de seu primeiro livro independente, que precisaria ser encomendada e remunerada, Nilda Neves tomou para si uma tarefa inusitada: pintou um mandacaru, conseguiu vendê-lo e viabilizou a publicação. O episódio seria apenas anedótico, não fosse a inusitada emergência de possibilidades desencadeadas a partir da superação de um problema. Essa realização permitiu que Nilda Neves se lançasse na investigação de uma linguagem desconhecida, a despeito da ausência de qualquer aprendizagem prévia. Sem sabê-lo, estava respondendo ao princípio ativo da encruzilhada que, segundo a cultura iorubá, proporciona ensinamentos emancipatórios.

Capacidade de autotransformação à parte, interessa observar agora a manifestação das qualidades pictóricas para além de um desses acasos intangíveis que precipitam reviravoltas do destino. Qual a participação da tradição oral na constituição de cada tela? Como a poesia e a literatura contribuem nessas composições?

Em primeiro lugar, nota-se que mais de meio século no interior da Bahia engendrou um legado exuberante de vivências pautadas pela riqueza da vegetação e da fauna. Nesse sentido, olhar para uma pintura de Nilda Neves exige um bocado de quem só cresceu na cidade industrializada e não saberia reconhecer o porte de uma tatarena, faveleira, juazeiro, umbuzeiro, baraúna, jequitibá, gameleira, macambira, gravata, aroeira, folhas de licuris, xique-xique, palmas, pinhas, pimentas, mamões...

Frequentes, os títulos das obras incorporam a forma do gerúndio, indicando uma multiplicidade de atividades – essa força colossal chamada cotidiano – vaqueiros, lavadeiras, e candomblecistas para quem a lógica da vida se dá na benção do movimento repetido: batendo o feijão de corda, fazendo fumo, fazendo farinha, passando roupa, guardando cristais em gruta, guardando adobão, levando almoço, pilando arroz, tirando leite, descansando na pedra, levando água, castrando o cabra, desarmando arapucas, catando feijão, laçando o boi, tirando o couro do bode, destrinchando porcos, fazendo cocho, arrancando um dente, pescando, e até mesmo, divagando...

Apesar da abundância de temas, o assunto é um só: a vida sertaneja! O inventário se organiza em torno de cenas domésticas, uma variedade muito precisa de utensílios (de tuias a balaios), lugares de peregrinação (as grutas de Bom Jesus da Lapa, por exemplo), arquiteturas surpreendentes (um cemitério bizantino em Mucugê), personagens religiosos (São Jorge), do folclore (saci, lobisomem), sobrenaturais (nego d’água), seres míticos de modo geral, fusões amorosas entre humanos, não humanos, ... e até o diabo a quatro, diria ela.

Como saber tanto sem ter estudado, é a interrogação que atravessa copiosos relatos familiares trazendo à tona histórias sem fim de um avô tropeiro até a mãe, ex-pastora de cabras e ovelhas, que se tornou dona-de-casa, mulher braba, arrancava o couro, fazia uma cerca muito bem, castrava sozinha, lavava, bordava, tecia, benzia, atirava muito bem.... Dessa ancestralidade vieram os incontáveis causos que, desde 2010, irrompem em tinta óleo sobre telas. Entre uma conversa e outra, madrugada adentro, ficamos sabendo de como eram ricas as pessoas do vilarejo – naquele tempo quem tinha cabeças de gado, fazenda, roça, o povo era rico – e que morreram todas, a maioria tudo doido.

Nilda Neves pinta de memória histórias vividas, outras que apenas ouviu. Da emoção da escuta jorram imagens que são transpostas diretamente sobre a tela, sem um desenho prévio. Estabelece uma diferença entre “visagens” e “aparições” quando procura explicar as fontes que animam suas formas. Linhas retorcidas, tensionando a fronteira de um eventual surrealismo tropical, mesclam fatos ilustres com profecias populares e ficções científicas.

Engana-se quem procurar uma ilustração oficial de acontecimentos históricos sem identificar a subjetividade política que escorre das manchas cromáticas. Basta olhar os urubus da sua pintura mais recente sobre Canudos para perceber como alguns deles estão gordos de tanto comer soldados. E, para Nilda Neves, que sempre andou “com o frenesi no couro”, seus irmãos canudenses simbolizam a bravura de um povo: Eles tinham armas, nos tínhamos a astúcia. Entrar na caatinga não é prá qualquer um. A vegetação maluca endoidou os militares de tal modo que perderam três vezes prá gente. Vencemos três vezes a guerra com badoque. Só na Bahia mesmo!

Sabe-se quão raro é conhecer artistas com projeto. Mas, se a arte contemporânea dispensou a necessidade de um projeto que justifique seus fins, não se pode afirmar o mesmo de Nilda Neves. No seu caso, escrever e pintar correspondem à firme intenção de narrar experiências que possam constituir um acervo a ser compartilhado. Não lhe falta imaginação para nos contar sua perspectiva da invasão do Brasil, a procedência da Pedra de Bendegó, a Seca de 1932 e a construção de campos de concentração, histórias do baiano que foi para a Lua, do bilionário Elon Musk coexistindo com as carrancas das embarcações do rio São Francisco...

Suas incursões artísticas buscam elevar em patrimônio as reminiscências à resistência coletiva de um povo que ri até da morte. Síntese entre um ímpeto memorialista (fixar tradições que a modernidade foi apagando) e um dom por fabulações saborosas, o fluxo das histórias segue a deriva de uma jornada pontuada de violência, comicidade incluída. Evitar que uma memória coletiva perca a cor e o viço, aspiração das mais louváveis em tempos de amnésia generalizada. De como eram as coisas antigamente, fundamenta, sem que a saudade lhe sirva de álibi para esmorecer.

Não é difícil então compreender a visceralidade da entrega da artista ao seu ofício. Há algo de uma raiva produtiva que remete ao drive de Lorde no combate à colonialidade e a seu racismo intrínseco. Posso garantir que é um privilégio escutar a autora lendo seus próprios escritos e, do lado de cá, tentar encontrar nas telas a atmosfera que um vocabulário altamente requintado consegue transmitir. Como nesse trecho, extraído de “Preparação da Terra Seca”, que descreve um cenário quase cinematográfico: “Chegava setembro e o céu do sertão se turvava embaralhado numa mistura de cores, onde sob o amplo céu azul, as nuvens vermelhas, naturais da seca, se misturavam com os tufos roliços de fumaças negras alavancadas pelas forças implacáveis das labaredas que, mesmo não tendo asas, faziam riscar nos ares, cobras e papa-ventos.”

No manejo das palavras e dos pigmentos, Nilda Neves alcançou aquilo que Belonísia, em Torto arado, só iria compreender anos depois da tragédia:

“Se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças enquanto meu cabelo vai se tornando branco, serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse, teria me empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com o dinheiro das coisas que vendia na feira, e os teria enchido das palavras que não me saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com cabo de marfim se transformar na curiosidade pelo que poderia me tornar, porque de minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas na cidade.”[1]

[1] Cf. Itamar Vieira Junior, Torto arado. São Paulo: Todavia, 2018 (p. 170).

-

vistas da exposição

obras

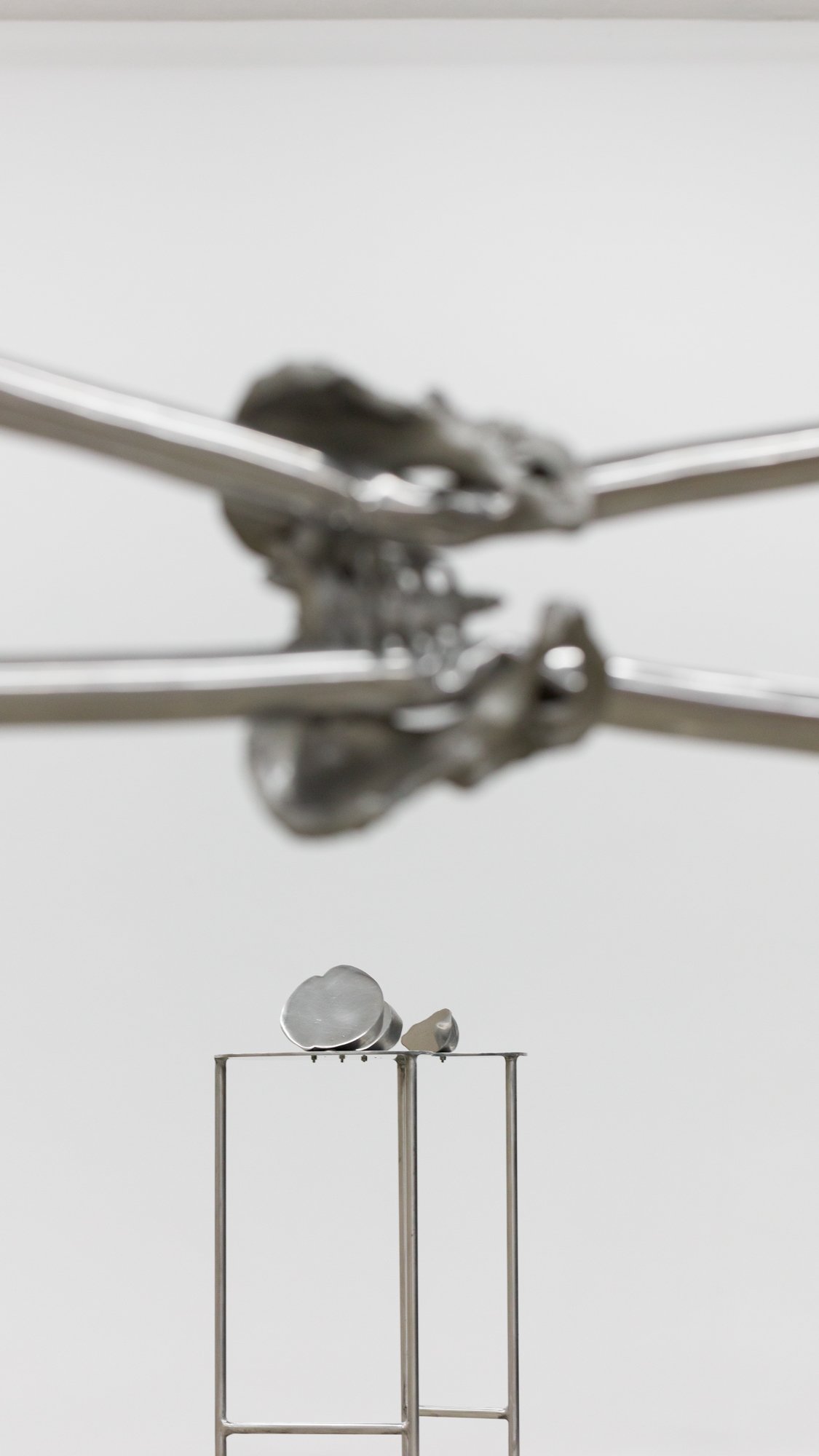

dan coopey: o duplo

04 fev – 11 mar 2023

texto victor gorgulho

-

Temos o prazer de apresentar O Duplo, a primeira exposição de Dan Coopey na Central Galeria. Empregando técnicas milenares da cestaria e materiais como sisal, juta, bananeira e lúpulo, o artista exibe uma série inédita de trabalhos escultóricos que estabelecem uma estreita relação com o corpo.

Nascido em uma cidade rural no interior da Inglaterra, Dan Coopey tem um interesse por tecelagem e cestaria que remonta à própria infância e se expande para uma pesquisa contínua. A cestaria, afinal, é considerada a tecnologia mais antiga da humanidade, como o próprio artista enfatiza, e está presente em diversas culturas ao redor do mundo. A obra de Coopey parte dessas tradições ancestrais, mas ao mesmo tempo destitui seu caráter utilitário para imbuir aos objetos um estranho aspecto híbrido, algo que não é propriamente cesta, nem tecido.

Usando uma variedade de fibras naturais, seu processo de trabalho se dá de modo íntimo e intuitivo, sem esboços ou projetos. O artista permite que as esculturas ganhem forma organicamente à medida em que realiza os trançados, respeitando as limitações do corpo e a ação da gravidade. Para além de revisitar técnicas quase esquecidas, esse processo parece também querer resgatar a experiência tátil em um mundo dominado pela visão. "Ao tecer, o corpo precisa fazer um grande esforço para tensionar as fibras contra sua vontade e, em troca, as fibras criam tensão nas fibras do corpo. Os cordões agem como tendões que conectam todos os músculos", afirma o artista. "Ao longo desse processo, o objeto torna-se uma extensão do corpo, seu duplo".

Dan Coopey nasceu em Stroud, Reino Unido, em 1981. Vive e trabalha entre Londres e São Paulo. Formado em Belas Artes pela Goldsmiths College (Londres, 2004), já participou de residências artísticas como: Fibra (Bogotá, 2018), Pivô (São Paulo, 2016-2017) e Acme Fire Station (Londres, 2012-2015). Suas exposições individuais recentes incluem: Brunches no Wonderwerk, Espaço C.A.M.A (São Paulo, 2021); Sunday, Galeria Estação (São Paulo, 2019); Interiors, Pivô (São Paulo, 2017); Dry, Kubikgallery (Porto, 2017); lalahalaha, Belmacz (Londres, 2015). Entre as coletivas, destacam-se: The Immortal, Elizabeth Xi Beuer Gallery (Londres, 2022); Beuys Open Source, Belmacz (Londres, 2021); Mingei Now, Sokyo Gallery (Kyoto, 2019); (o), Galeria Leme (São Paulo, 2018); The Peaceful Dome, The Bluecoat (Liverpool, 2017); Neither, Mendes Wood DM (Bruxelas, 2017). Seus projetos futuros neste ano incluem individuais em OV Project (Bruxelas) e Mackintosh Lane (Londres).

-

A trama do mundo: fios soltos e reflexões afetivas sobre a prática da tecelagem na obra de Dan Coopey

Victor Gorgulho1. Distanciando-se de produções contemporâneas que – justamente por conta da ampla gama de possibilidades temáticas e materiais que os dias de hoje nos oferecem – a obra de Dan Coopey baseia-se única e irrevogavelmente sobre a prática da tecelagem, algo que remonta à infância do artista, nascido em Stroud, uma pequena cidade rural no interior da Inglaterra. Por lá, a prática da tecelagem ocupa um lugar central na cadeia de produção artesanal e industrial da cidade, moldando significativamente a paisagem local – de modo tanto literal quanto subjetivo. A cidade (e seus moradores, portanto), conectam-se em uma trama de fios e fibras que traçam uma peculiar cartografia social e afetiva na geografia da cidade.

2. Ainda que fontes históricas apontem para distintas temporalidades e localizações geográficas pouco precisas, há uma espécie de consenso, digamos, de que a tecelagem situa-se entre algumas das práticas artesanais mais antigas e difundidas em todo o mundo, ocupando tanto uma imprescindível dimensão utilitária para inúmeros povos da Antiguidade para cá, quanto se afirmando, também, em uma singular dimensão de expressão artística, atravessando séculos e civilizações, em cestarias e obras escultóricas (por que não assim denominá-las?) que ultrapassavam e expandiam um tanto a dimensão cotidiana/vernacular destes objetos.

3. Por osmose ou mesmo por um insuspeitado inconsciente interesse do próprio artista, Coopey acabou por internalizar o saber da cestaria e da tecelagem, de sua infância aos dias de hoje, com uma tamanha peculiaridade que acaba por informar um tanto acerca de sua produção artística atual. No grupo de obras reunidas na presente exposição, torna-se evidente (ainda que não de maneira explícita ou obviamente literal), uma prática que conjuga tanto o saber rigoroso do manuseio de diferentes tipos de fibras naturais – como a juta, o sisal, a fibra de bananeira e mais – através de uma deliberada condução em nada empírica ou racional do ato de tecer estes fios. Há, aqui, um ponto de partida definido para o início dos trabalhos de Coopey em seu ateliê. Não há, no entanto, um projeto ou croqui que busque esboçar um resultado previamente pensado, resoluto. Tecer, talvez, seja como caminhar, ainda que o percurso – curto ou longo, como for – se dê, provavelmente, no mesmo lugar de produção do artista.

4. É recorrente a discussão em torno do gesto e do uso da força e da expressão corporal de qualquer artista que esteja a produzir, especialmente nos campos da pintura e escultura, notadamente. Na contramão deste consenso, são inúmeras as práticas artísticas que também demandam a força física de quem as realiza, ainda que de maneiras outras, muitas vezes escondidas por detrás da delicada beleza que a obra final acaba por imprimir diante dos olhos daquele que a vê, especialmente se observada na polidez do espaço expositivo de galerias e instituições. Há uma dinâmica ultra complexa e talvez pouco conhecida (ao menos no circuito da arte contemporânea) que atravessa o fazer da tecelagem.

5. Quando perguntado por mim, durante a montagem da exposição, sobre o esforço físico e o tempo gasto nas obras ali presentes, a encantar meus próprios olhos por vezes por sua sensação de leveza e fluidez, Coopey me revela uma nebulosa relação que se dá com cada um dos materiais que elege para trabalhar em suas obras. Há aquelas que, decididamente, irão em algum momento ferir as mãos do artista, dadas suas espessuras e o extenso tempo empreendido em trançá-las, desfiá-las, reconfigurá-las em matérias outras. Reitero, aqui: a produção de Coopey naturalmente chama a atenção por sua beleza e exuberância, por sua coesão formal e pelos sofisticados repousos que encontram no espaço expositivo, travando finos diálogos entre si, provocando o visitante a tentar decifrar aquilo que sussurram por entre suas muitas e densas camadas. Aqui, no entanto, os fios são orgânicos, radicalmente distantes da frivolidade dos fios elétricos, maquínicos – hoje, aliás, já quase escassos, transformados em nuvens etéreas, transparentes e pesadas, a repousar por nossas cabeças. Clouds of all sorts, hidden mysteriously over our innocent heads. Nos debrucemos sobre os fios de Dan, um tanto mais interessantes, evidentemente.

6. Como a azulejaria – aqui também em uma comparação de certo modo descompromissada com uma dita narrativa história com “H" maiúsculo –, a tecelagem, a partir dos intensos fluxos de troca sofridos ao longo dos séculos ao redor do globo, é por si, também, uma prática artística e utilitária capaz de carregar estórias e narrativas outras de povos originários, desaparecidos, narrativas forçadamente marginalizadas e escondidas por entre os grossos fios de sisal que, em suas ranhuras diversas, nos recordam das tantas camadas semânticas acumuladas nestes materiais. Talvez aí resida o mais radical e complexo senso de contemporaneidade do corpo poético da obra de Dan Coopey: o artista está a nos lançar, a todo momento, para um ontem-hoje que opera feito uma incessante roda-gigante de um parque de diversões abandonado na beira de uma estrada. Nossos olhos fitam o presente, é claro, mas também miram um palimpsesto de épocas e narrativas evocadas pelo artista. Ainda que no silêncio de suas esculturas e mesmo na delicadeza de seu discurso, outro aspecto a destacarmos na produção do artista. Inteligente, afiado e consciente de seus passos. Dan sabe onde pisa – e onde coloca suas próprias mãos.