próxima exposição

exposições atuais

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ana cláudia almeida: buracos, crateras e abraços (parte 2)

curadoria tarcisio almeida

janelas para dentro

curadoria guilherme wisnik

ana elisa egreja, bruno cançado, c. l. salvaro, candida höfer, carmela gross, clarissa tossin, cristiano mascaro, damián ortega, david batchelor, débora bolsoni, dora smék, fernanda fragateiro, frank thiel, frederico filippi, gretta sarfaty, josé carlos martinat, lais myrrha, luciano figueiredo, mano penalva, marcelo cidade, marcius galan, mauro piva, michael wesely, raphael escobar, ridyas, rodrigo sassi, sandra gamarra, sergio augusto porto, vivian caccuri

exposição realizada em parceria com a galeria leme

sergio augusto porto: de dentro para fora, da experiência à imagem

07 ago – 25 set 2021

curadoria diego matos

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar Sergio Augusto Porto: de dentro para fora, da experiência à imagem. Essa é a primeira individual de Porto em São Paulo, um dos pioneiros no Brasil dos desdobramentos da arte conceitual no campo ampliado da escultura, do site-specific e da land art. A exposição aborda questões fundamentais do pensamento e das experimentações do artista, calcados na radicalização do espaço da experiência, e reúne desde trabalhos seminais da década de 1970 até a produção mais recente, além de peças reeditadas especialmente para a ocasião. A curadoria, assinada por Diego Matos, demarca três instâncias que se coadunam conceitualmente: a explosão escalar das radicais produções da virada dos anos 1960 para os anos 1970; a problematização da escultura contemporânea e de seu diálogo com a arquitetura; e a subversão da noção de paisagem, aqui constantemente reinventada.

Sergio Augusto Porto é parte de uma geração de artistas conceituais que rompeu com os paradigmas do projeto modernista no Brasil. Ao lado de nomes como Alfredo Fontes, Cildo Meireles, Guilherme Vaz, Luiz Alphonsus, Thereza Simões e Umberto Costa Barros, Porto destaca-se no início dos anos 1970 ao se afastar de uma arte confinada pelo espaço do ateliê e pelos condicionamentos das categorias clássicas da arte para ir em direção a uma prática ambiental, experimental e participativa. Diego Matos analisa que “é na virada dos anos 1960 para os anos 1970, em pleno recrudescimento da ditadura civil-militar brasileira, que a arte experimental realiza um movimento conceitual e material de dentro para fora da prática artística que, em seguida, retorna ao espaço expositivo como registro ou ficção”. À medida que as proposições dessa geração ganham escala urbana, Porto passa a realizar intervenções efêmeras na paisagem que, por sua vez, desdobram-se em instalações, fotografias e objetos. São formuladas situações efêmeras de ação e convívio que podem eventualmente ser documentadas de modo poético em fotografia. “Revela-se aí, por exemplo, o desejo de pensar a escultura por meio do estudo fotográfico”, define Matos.

Após uma passagem intensa pelo circuito de exposições da época – tendo participado da Bienal de São Paulo (1973), do Panorama (1975) e da Bienal de Veneza (1976), entre outras –, Porto afasta-se parcialmente da cena no final da década de 1980, mas jamais para de produzir. A presente exposição, portanto, perpassa uma trajetória de mais de cinquenta anos para revelar um artista ainda em plena atividade, reintroduzindo sua obra para uma nova geração. A seleção de obras contempla pontes possíveis entre as intenções do passado e as urgências do presente de sua atuação artística.

“Sergio Augusto Porto desenvolve um pensamento sobre paisagem, calcado nas vivências em contextos urbanos em ampla mutação (Rio de Janeiro e Brasília) e na procura por locais limítrofes entre o natural e o construído”, discorre o curador. “Aqui, uma conexão com o que se propunha de mais radical na arte brasileira e estrangeira se faz presente. Em certo sentido, trata-se da problematização da paisagem como uma zona de contaminação da experiência do que se vê, do que é e foi vivido e de sua impermanência.”

Sergio Augusto Porto nasceu no Rio de Janeiro em 1946. Estudou Arquitetura na Universidade de Brasília (1967-1970). Em 2012 mudou-se para Salto, interior de São Paulo, onde atualmente vive e trabalha. De sua profícua atividade na década de 1970, destacam-se as participações no 4º Salão de Verão, MAM Rio de Janeiro (1972), recebendo o prêmio de viagem à Europa; na 12ª Bienal de São Paulo (1973), que lhe rendeu o Grande Prêmio Latino-Americano da mostra; no 7º Panorama da Arte Atual Brasileira (1975), ocasião na qual recebeu o Prêmio-Estímulo/Objeto; e na 37ª Bienal de Veneza (1976), quando integrou a Representação Oficial do Brasil. Mais recentemente, seu trabalho também foi incluído em exposições como Mitologias por procuração, MAM-SP (São Paulo, 2013); Brasília - Síntese das Artes, CCBB (Brasília, 2010); Arte como Questão: Anos 70, Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2007); Situações: Arte Brasileira Anos 70, Casa França-Brasil (Rio de Janeiro, 2000).

-

A vida que bate no seu corpo – eis a arte. O seu ambiente – eis a arte. Os ritmos psicofísicos – eis a arte. A vida intrauterina – eis a arte. A suprasensorialidade – eis a arte. Imaginar – eis a arte. O pneuma – eis a arte. A apropriação de objetos e de áreas – eis a arte.¹

Pensar e reconhecer a obra de Sergio Augusto Porto (Rio de Janeiro, 1946) hoje é pavimentar caminhos para a compreensão de sua prática artística, ao longo dos anos, por meio de artifícios e estratégias de visibilidade, como: a renovação crítica das formas de olhar e ler sua produção e a concepção de dispositivos de exposição que mobilizem antigos e novos públicos, constituindo sua inserção em circuito e mercado, tudo em consonância com o atual ambiente artístico brasileiro.

Pesquisar e refletir, selecionar e dialogar foram ações imperativas na definição de um partido curatorial em plena consonância com os anseios do artista. Para tanto, a fim de precisar uma seleção de obras que contemplem um arco temporal dos anos 1970 para os anos 2000 em diante, três caminhos conceituais se entrecruzam e definem escalas materiais e espaciais na produção de Porto, dando sentido à exposição² realizada na Central Galeria.

Deflagrar um movimento de dentro para fora é um eixo central das intenções do artista. Foi na virada dos anos 1960 para os anos 1970, em pleno recrudescimento da ditadura civil-militar brasileira, que a arte experimental realizou um movimento conceitual e material de dentro para fora e de fora para dentro: ampliou-se o lugar de realização dos trabalhos, constituíram-se situações fora do controle e da contenção institucional, realizaram-se experimentações sem domínio dos resultados e, de forma radical, promoveu-se uma ruptura escalar da natureza da obra de arte³. Toda a sequência de trabalhos capturados em fotografia e o audiovisual Reflexos (1971-1972) ensejam essas características.

Subverter a paisagem constantemente. Em especial ao longo dos anos 1970, Sergio Augusto Porto desenvolve um pensamento sobre paisagem, calcado nas vivências em contextos urbanos em ampla mutação, Rio de Janeiro e Brasília⁴, e na procura por locais limítrofes entre o natural e o construído. Obras como a instalação Projeto para uma auto-estrada/Faixa-relevo (1970) e a série de objetos-pintura Janelas (1999) sugerem um ponto de contato crucial entre a produção histórica e contemporânea do artista. Em um certo sentido, trata-se da problematização da paisagem como uma zona de contaminação da experiência, do que se vê, do que se vivencia, do que se registra e do que é impermanente. O trabalho mais recente em exposição, Série Brasília/Paisagem fragmentada (2020), reitera o território da terra vermelha do planalto central brasileiro, informação impregnada no imaginário do artista.

Encarar a escultura como linguagem a ser amplificada. O artista promove ao longo de sua trajetória uma expansão do que se caracteriza ou se constitui enquanto escultura. Deixando de lado preceitos clássicos e/ou modernistas, as iniciativas em escultura constituídas pelo artista permitem entender variadas maneiras de representação e construção: experimentos plásticos com vários materiais, destituição de signos, implicações do corpo e variações de escala⁵. De um lado, temos o objeto escultórico Escada para lugar algum (2012); de outro, a série de seis fotos Reflexos (1971-1972).

Enquanto retaguarda dos caminhos conceituais descritos, tanto o desenho como a fotografia têm presença indelével no percurso do artista, por isso trazemos registros, croquis e documentações selecionados para este contexto expositivo. De modo geral, tendo a história da arte em perspectiva, é na saudável miscelânea de termos e conceitos em voga na radicalidade da arte brasileira dos fins dos anos 1960 e início dos anos 1970 que a produção de Porto é fundada.

Arte ambiental, arte conceitual, arte objetual, situação, antiarte, contra-arte, arte de guerrilha, geração tranca-ruas, arte-dinamite, arte vivencial, arte proposicional, desmaterialização da arte, arte multimídia, audiovisual, arte pública, site-specific, land and environmental art, escultura no campo ampliado, escultura contemporânea, instalação, intervenção urbana e arte efêmera são alguns signos que definem a produção do artista ao longo dos anos, criando uma ponte entre as urgências de um passado não tão longínquo e os problemas de uma arte que se reconfigura no presente pensando novas territorialidades, implicando o corpo, pensando o meio ambiente, manejando a fotografia ao sugerir um movimento de captura da experiência à imagem. Eis a obra de Sergio Augusto Porto.

* * *

Em texto publicado à época da integração de Porto ao grupo de artistas da Central Galeria⁶, indiquei alguns nomes que, de uma forma ou de outra, compartilharam um cabedal parecido de anseios, iniciativas e experiências na arte contemporânea no início dos anos 1970. Cito primeiramente Alfredo Fontes, Cildo Meireles, Guilherme Vaz, Luiz Alphonsus, Thereza Simões e Umberto Costa Barros, entre os mais próximos, sendo alguns desses nomes parte do que ficou reconhecido como o Grupo de Brasília. Ampliando a lista, para além do contexto de vivência no MAM-RIO, menciono também: Antonio Manuel, Artur Barrio, Ascânio MMM, Carlos Zílio, Cláudio Paiva, Dileny Campos, Francisco Iñarra, Genilson Soares, Lydia Okomura, Manoel Messias, Miriam Monteiro, Odila Ferraz, Raymundo Colares, Vera Roitman e Wanda Pimentel, entre tantos. É conhecendo esse grupo de personagens e indo além que construiremos uma leitura histórica e humana mais ampla dos últimos 50 anos da arte brasileira.

// Diego Matos

_______________

1. Trecho do manifesto redigido pelo crítico e curador Frederico Morais no momento da exposição-evento “Do corpo à terra” (1970). Apesar de não ter participado daquela exposição em Belo Horizonte, Porto é artista integrado à descrição conceitual do crítico. Para consulta posterior à passagem citada: SEFFRIN, Silvana (Org.). Frederico Morais. Rio de Janeiro: Funarte, 2004, p. 118. (Coleção Pensamento crítico)

2. Na caracterização destes caminhos conceituais, o ensaio crítico da professora e pesquisadora Glória Ferreira, por ocasião de sua curadoria Arte como questão: Anos 70 (2007), foi baliza fundamental. Merece destacar que Sergio Augusto Porto participou desta exposição, no Instituto Tomie Ohtake. Ver: FERREIRA, Glória (Org.). Arte como questão: Anos 70. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2009.

3. Tributa-se essa percepção crítica ao texto seminal de Frederico Morais, Contra a arte afluente: o corpo é o motor da obra (Revista de Cultura Vozes, Rio de Janeiro, n. 1, jan.-fev., 1970).

4. O artista viveu seus anos de formação na nova capital federal, tendo estudado arquitetura na UNB, entre 1967 e 1970.

5. A intenção plástica na produção do artista foi sublinhada pelo crítico e escritor Francisco Bittencourt, no texto As múltiplas tendências do XIX Salão de Arte Moderna (Jornal do Brasil, 1970). Ver publicação: LOPES, Fernanda; PREDEBON, Aristóteles A. (Org). Francisco Bittencourt/Arte-Dinamite. Rio de Janeiro: Tamanduá_Arte, 2016, p. 39.

6. Ver texto: Situação, experiência e imagem: a radicalidade de Sergio Augusto Porto (Diego Matos, fevereiro de 2021).

vistas da exposição

rodrigo sassi: caminhos incertos, horizonte imprevisível

29 mai – 31 jul 2021

texto marcos moraes

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar Caminhos incertos, horizonte imprevisível de Rodrigo Sassi, sua primeira individual no espaço desde que passou a ser representado pela galeria em 2018. Testando os limites plásticos de materiais como concreto, madeira, ferro e pedras, os sete trabalhos tridimensionais que compõem a mostra exprimem o fluxo caótico das grandes metrópoles em sua essência viva e suscetível a transformações constantes.

O trabalho de Sassi tem seu ponto de partida na relação com a arquitetura urbana e os processos da construção civil, ressignificando os fragmentos, rejeitos e ruínas que coleta em suas caminhadas pela cidade. O curador Marcos Moraes – que acompanha a trajetória do artista desde sua graduação há quinze anos – observa que os novos trabalhos, porém, demonstram uma mudança nesse processo. No texto criado para a exposição, Moraes discorre: “A impossibilidade de ir para as ruas e continuar a coletar materiais para o trabalho levou Rodrigo Sassi a desviar-se para a interioridade de seu ateliê e a valer-se de tudo o que estava nele disponível devido ao acúmulo de coisas, materiais, fragmentos e restos. Um ciclo de trabalho e de experimentações em condições com as quais está familiarizado se encerra; ambiguamente, porém, permite que outro de lá se erga.”

Nessa produção pandêmica, confinada no estúdio, Sassi emprega materiais diversos como extintores de incêndios, pedras de pavimentação e vergalhões de ferro. Moraes identifica ainda a água como um componente oculto desses trabalhos, fazendo-se presente em diversas etapas do processo – seja nas fôrmas de concreto, na oxidação do ferro ou na técnica de curvar as placas de madeira. Dessa forma, é a água que, a despeito da rusticidade dos materiais usados, traz contornos fluidos e orgânicos para a exposição, imbuindo uma dimensão poética à brutalidade da cidade.

Rodrigo Sassi nasceu em 1981 em São Paulo, onde ainda vive e trabalha. Graduado em Artes Plásticas pela FAAP (São Paulo, 2006), recebeu o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea (Brasília, 2013) e realizou diversas residências artísticas como Campo (Garzón, Uruguai, 2019), Sculpture Space (Utica, NY, 2016) e Cité Internationale des Arts (Paris, 2014/2015), entre outras. Dentre suas exposições individuais, destacam-se: Tríptico, FAMA (Itu, 2019); Esquinas que me atravessam, CCBB-SP (São Paulo, 2018); Mesmo com dias maiores que o normal, CCSP (São Paulo, 2017); Prática comum segundo nosso jardim, Caixa Cultural (Brasília, 2016); In Between, Nosco Gallery/Frameless Gallery (Londres, 2015) e MDM Gallery (Paris, 2015); Ponto pra fuga, MAMAM (Recife, 2012). Seu trabalho está presente em diversas coleções importantes como: MAR (Rio de Janeiro), MAB (São Paulo), FAMA (Itu), entre outras.

Além de sua exposição na Central, Sassi também inaugura neste mês uma obra pública na Ciclovia do Rio Pinheiros, em São Paulo, intitulada Escultura parcialmente funcional. Parte da iniciativa Ciclo Cultural, a obra está localizada entre as estações Jurubatuba e Socorro e é a primeira de uma série de três esculturas permanentes que o artista desenvolveu para a ciclovia. O projeto foi contemplado pelo ProAC, Lei Aldir Blanc, na categoria Prêmio por Histórico de Realização em Artes Visuais.

-

Topologias da incertitude

Com Caminhos incertos, horizonte imprevisível é possível acercar-se da recente – e poderíamos até dizer pandêmica – produção de Rodrigo Sassi, por aquilo que aparentemente julgamos conhecer de sua trajetória e, fundamentalmente, de sua produção, visível e inconfundível pelo vocabulário por ele estabelecido na articulação de formas, materiais, técnicas projetivas e construtivas.

Como toda e qualquer leitura partindo desses pressupostos pode enganar o olhar menos atento, cabe a sugestão de direcionar a atenção para aspectos que permitam perceber sutilezas nas significativas mudanças e proposições que o conjunto de trabalhos aqui apresentado dá a entrever.

Os processos de trabalho do artista são, habitualmente, pensados e desenvolvidos partindo de sua relação com o espaço urbano, seus fragmentos, suas ruínas e seus restos, o que possibilita a ele ser um coletor de elementos e materiais encontrados em suas caminhadas e deambulações nas ruas. O atual momento reconfigura essa situação, trazendo o confinamento como um problema ou um aparente e desafiante limitador para suas elaboradas construções que ocupam os espaços arquitetônicos nos quais se instalam.

Acompanhando um percurso de trabalho de quinze anos, desde a graduação de Sassi, é possível perceber o interesse dele pelas ações, pelas matérias e pelas relações que a cidade e toda a dimensão do espaço urbano oferecem, proporcionam e demandam, em especial da perspectiva de alguém que se lançou sobre a cidade por meio da linguagem do grafite para, em seguida, propor-se a intervir de distintas maneiras nesse conturbado emaranhado de interferências humanas sobre a paisagem que identificamos como metrópole.

Estruturas e objetos dessa urbanidade, em particular aquilo que ela apresenta como detrito ou indício do cotidiano urbano, podem figurar como elementos dessa poética construtiva que, para Rodrigo Sassi, tornam-se força propulsora de produção. De armações, intervenções e ações a performances em (e com) caçambas, define-se um processo de ordenação das formas e materiais que, experimentados em distintas e diversas configurações e direções, permanecem desafiadoramente como um esqueleto de sustentação nas investigações do artista até hoje.

Mais um componente da trajetória do artista deve ser trazido para reflexões acerca da produção atual: as experiências em residências artísticas – ainda que carreguem certa ironia se pensarmos nos tempos atuais, por algumas de suas características, como deslocamento, convivência e trocas.

A residência artística é relevante para Sassi primeiramente porque, para ele, a relação com os espaços urbanos é vital. Por conta disso, já partiu de São Paulo para Londres, Recife, Paris, Nova Iorque e Garzón¹ – a lista, restrita apenas às localidades nas quais os processos de investigação de natureza artística são elaborados e desenvolvidos, dimensiona esse “estar inserido” em condições específicas de trabalho, mergulhado na perspectiva dos experimentos, da convivência e das trocas e imbuído desse espírito de “conviabilidade”, que marcam o sentido do estar junto. Com esse raciocínio teríamos a conexão com os processos iniciais de trabalho coletivo de Rodrigo Sassi.

Como outro componente do processo de investigação decorrente das experiências em residência artística, o embate com os materiais e os desafios propostos pelo enfrentamento das técnicas, tem se apresentado como aspecto relevante incorporado ao trabalho. Reverberam, declarada e assumidamente, as ressonâncias dos contatos com os contextos das distintas residências realizadas.

Cabe ressaltar nessas reverberações a referência nominal explícita e formal em sua concepção, em Gótica (2021), aos processos investigativos que motivaram Sassi a ir a Paris, assim como sua residência na Cité des Arts. O originário interesse e a pesquisa pela arquitetura gótica, suas formas ogivais, o desenho dos vitrais e suas simetrias que se desvencilham daquela clássica tradicional são reprocessados nas formas esguias e pontiagudas que o trabalho enfaticamente insinua.

Ainda pode ser identificada a experiência com o material que cava espaços na produção do artista e adentra seus processos com a experiência nos ateliês e as técnicas de trabalho no metal, iniciada em sua estada no Sculpture Space. Na exposição, as obras Renda portuguesa (2020/2021) e Abrus precatorius (2020/2021) trazem esses ecos, ainda que por meio de métodos distintos que implicam no processamento manual do vergalhão de ferro (articulado com fragmentos de minerais), no primeiro; e na apropriação do object trouvée (articulado, ainda, ao jogo do perigo e do elemento tóxico do título), no segundo.

Caminhos incertos

Os processos de trabalho relacionados com a incerteza – não mero conceito, ideia, ou mesmo termo utilizado para identificação de um sentido da produção – que marca o estado geral das coisas e o modo como vivemos hoje conectam-se inexoravelmente com as decisões e os planejamentos que previamente seriam definidos para a realização de cada trabalho ou, mais ainda, do conjunto para articular-se em exposição não podem mais seguir o curso predefinido porque são forçosamente conduzidos a uma condição de não controle. Os “resultados” decorrem, então, desses processos, da incerteza.

Trata-se, no entanto, de entender os reflexos do contexto e sua complexidade de dinâmicas, seja no processo, seja no trabalho final, mas não para os pensar apenas nessa condição de causalidade uma vez que se percebe a cada obra/proposição um percurso previamente experimentado e vivenciado que envereda por outros focos em função dos caminhos e das demandas ainda não concluídas e que tomam novos rumos com base nas mudanças das condições, tempo e trabalho. Tudo marcado por confinamento não programado: um cerceamento que desloca o artista forçosamente para o interior do ateliê, como um mergulho nesses espaços – pessoal e de trabalho – e, de certa forma, reflete-se em um redimensionamento da escala do trabalho, uma espécie de apaziguamento ou realinhamento com a perspectiva de vida interiorizada no limite do ambiente controlado.

Significativamente, a distribuição dos trabalhos no espaço expositivo possibilita um percurso temporal inverso ao identificarmos Entre vírgulas (2021) e Gótica (2021), dois trabalhos de produção mais recente, na entrada da sala, mas com o campo visual dominado ao fundo por aquele iniciado em 2019 e que atravessa, com sua elaboração e produção, esse recente período de distanciamento social. Nos dois trabalhos aqui mencionados, um elemento de construção da obra atrai o olhar mais detida e singularmente uma vez que, nas habituais formas curvilíneas, pedaços são inseridos para carregá-las de uma ambiguidade orgânica – geométrica –, corrompendo a aparente pureza dessa natureza referida nos volumes por ele construídos.

Nesse raciocínio, não é “por acaso” que Como carregar sua própria janela (2019/2021) constrói literal e formalmente uma ponte entre os distintos tempos e modos de produção dos trabalhos: linhas sinuosas e retas aliam-se a ângulos e curvas. Da mesma forma, a “brutalidade” das formas e dos materiais empregados – o resto da madeira, o fragmento do ferro, o cimento – é trabalhada, moldada e (re)conformada pela ação de outro elemento potente e silencioso, invisível e fundamental na realização e na moldagem das formas: a água.

A água é a condutora e definidora do processo de afirmação da dimensão curvilínea e orgânica que prevalece nas formas de Atalho (2020) e Rumo Sul (2020/2021) e se faz presente de modo significativo na produção do artista, ao longo de um processo que pode ter seu início identificado, de forma mais marcada, com o trabalho em grandes dimensões – e, para Sassi, a primeira empreitada na escala arquitetônica e monumental – desenvolvido para o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, no Recife, em 2012.

Horizonte imprevisível

Pensar a incertitude como ponto de partida para indicar o caminho percorrido em momentos e situações não previstas, como aquelas em que vivemos, aparentemente sinaliza processos de indefinição e de dúvidas sobre como seguir com o trabalho e dar vazão às angústias e pulsões que marcam, decisivamente, a vida em tempos de medo, insegurança e incerteza.

A impossibilidade de ir para as ruas e continuar a coletar materiais para o trabalho levou Rodrigo Sassi a desviar-se para a interioridade de seu ateliê e a valer-se de tudo o que estava nele disponível devido ao acúmulo de coisas, materiais, fragmentos e restos. Um ciclo de trabalho e de experimentações em condições com as quais está familiarizado se encerra; ambiguamente, porém, permite que outro de lá se erga.

É no próprio ateliê que, mais uma vez, ele arquiteta saídas ao retirar, e de lá retirar, por entre esses “restos e fragmentos”, que lá repousavam inertes e esquecidos, proposições que se apresentarão não como falha ou erro, mas paradoxalmente como potencialidade para outros percursos a serem trilhados.

Desse reconfigurar-se a partir do espaço interno – psicológico e arquitetônico – em direção a horizontes imprevisíveis afirma-se o desejo e a esperança de que eles, sejam quais forem, sejam não reencontrados, mas encontrados sob a nova perspectiva que se pretende poder criar com uma também nova forma de vida em comum.

// Marcos Moraes

_______________

1. Respectivamente: MAMAM (Recife), FAAP/ Cité des Arts (Paris), Sculpture Space (Nova Iorque) e Campo (Garzón).

vistas da exposição

a margem é mais larga que o vão

15 mai – 03 jul 2021

curadoria talita trizoli

-

A Central Galeria tem o prazer de apresentar A margem é mais larga que o vão, coletiva com curadoria de Talita Trizoli. Reunindo obras de artistas mulheres, cis e trans, a mostra propõe uma reflexão sobre a experiência do corpo feminino no contexto urbano, destacando as diferentes estratégias, desejos e limitações que mediam a presença desses corpos nos espaços de convivência.

Artistas: Aline Motta, Bruna Kury, Carolina Marostica, Fabiana Faleiros, Kátia Fiera, Natali Tubenchlak, Raphaela Melsohn, Ros4

-

O devanear do flâneuse, essa entidade capaz de flutuar pelos meandros urbanos em estado de descoberta e estupefação, talvez seja das mais recorrentes fantasias em tempos de interdição de deslocamento, limitações de contato e experiência coletiva. O termo foi conjurado por Baudelaire/Benjamin como um dos arquétipos modernos que ascendem da urbanização acelerada das metrópoles e de uma gentrificação tão violenta quanto classista e racista. A possibilidade de desbravamento de ruas, vielas e esquinas das cidades na condição de aventura cotidiana e deleite de experiências novas é privilégio quase exclusivo de certo tipo de individuo – geralmente branco, do gênero masculino, heterossexual e com condições materiais confortáveis, como bem salienta Janet Wolff: “O dândi, o flâneur, o herói, o estrangeiro – todas estas figuras invocadas para identificar a experiência da modernidade –, são invariavelmente figuras masculinas”¹. Quaisquer outros sujeitos que transitem pela cidade não flanam, mas se deslocam acompanhados por medo.

Não, nem todo corpo está autorizado a experienciar a multitude de espaços! Seja num breve deslocamento para afazeres cotidianos, seja na possibilidade do passeio, do lazer ou mesmo da tomada política das ruas, vivenciar a grade urbana é diretamente mediado por índices sociais: se o gênero é feminino ou dissidente, se o corpo não se adequa a padrões de desejo, se a pele não é alva ou se há signos de indicação de classe social de labor ou fragilidade, não há tomada das ruas, mas negociação de deslocamento – e vale lembrar aqui o que Elizabeth Grosz assevera: “A cidade é a condição e o meio no qual a corporalidade se produz social, sexual e discursivamente”².

Se o uso da cidade é atividade de negociação por excelência, o mesmo não necessariamente ocorre com o uso dos espaços privados, em especial no âmbito da intimidade: eles são tão segregados em sua criação quanto a urbe! Silvana Rubino aponta que “a divisão sexual do mundo, essa complementaridade e organização dos papéis sociais – harmoniosa ou não – é também uma divisão dos espaços, tanto da casa como da cidade”³. Desse modo, os espaços públicos, em suas mais diversas variantes, recorrem a uma série de artifícios e exigências para delimitar seu acesso e uso, enquanto os espaços privados, principalmente os domésticos, ainda que sejam territórios designados por excelência à feminilidade, são estruturados pelo olhar/desejo de agentes masculinos – afinal, a autoria feminina (ou de sujeitos de marcadores sociais fragilizados), no âmbito da arquitetura e urbanismo, é assunto ainda pouco elucidado, como bem comenta Beatriz Colombina: “As mulheres são os fantasmas da arquitetura moderna, sempre presentes, cruciais, mas estranhamente invisíveis”⁴.

Se a experiência de uso e fruição do espaço urbano e seu esqueleto arquitetônico varia de acordo com os marcadores sociais dos sujeitos, resta a indagação de quais estratégias são mobilizadas para reclamar a presença desses indivíduos nos espaços de ruídos e atritos. Pensando nessas questões, a presente exposição se propõe a colocar em evidência, de modo pontual, algumas das estratégias mobilizadas por artistas mulheres, CIS e TRANS, para se relacionar, negociar e modificar os espaços, sejam eles públicos, em ambientes externos, sejam privados.

Assim, a instalação escultórica-aquosa de Raphaela Melsohn não apenas se propõe a reformular o gesto construtivo de itens arquitetônicos/urbanos ou, mais especificadamente, monumentais/ornamentais, como busca ressaltar as relações ambíguas de desejo com tais espaços e itens, via homenagem a Nicolina Vaz de Assis, escultora com carreira consolidada no começo do século XX. Nicolina é ainda hoje figura pouco conhecida dos meandros artísticos brasileiros, mesmo que tenha conseguido negociar sua projeção profissional junto a uma vida pessoal de frustrações amorosas⁵. Melsohn toma de empréstimo sua referência escultórica – a “Fonte Monumental” presente na Praça Júlio Mesquita em São Paulo, hoje desativada e descaracterizada – para criar uma metáfora entre os movimentos dos líquidos do monumento/ornamento urbano e os fluxos dos desejos nos corpos. Assim, sua fonte invertida não jorra, mas derrama e vaza aquilo que produz de pulsão de vida e que não pode ser contido por recipientes.

Esses movimentos de desejo também tomam corpo na peça de Fabiana Faleiros. Adepta das performances e de seus derivativos instalativos e objetuais, em que mobiliza vocabulários da cultura pop e dos feminismos, a artista apresenta uma versão escrachada das birutas de sinalização de empreendimentos urbanísticos, item já clichêrizado dos processos de gentrificação acelerada, principalmente na região central da capital paulista. Essa peça, em vez de ter sua forma fálica molenga original, que se contorce de acordo com os movimentos do ventilador de base, apresenta-se como uma grande bunda laranja fosforescente que treme, brincando com os signos de consagração do gosto e do desejo e seus resvalamentos kitsch, em especial quando posicionada às margens da varanda externa do Instituto de Arquitetos do Brasil, que acolhe a exposição.

Pensando justamente nessas formas de materialização e consumo do desejo na urbe, com uma dimensão meio cômica, meio trágica, há também as gravuras pornográficas de Natali Tubenchlak, acompanhadas de um grande estandarte com assemblages mil de lembranças carnavalescas. No que concerne as gravuras, elas são resultado de um misto de curiosidade juvenil da artista sobre revistas eróticas de sua juventude, nos idos áureos da pornochanchada, e os materiais gráficos de propaganda que se encontravam espalhados na malha urbana. Vemos nessas imagens a transposição xilográfica de corpos femininos hiper-erotizados para as finadas folhinhas de controle de horário do estacionamento de veículos nas ruas, as quais levam nomes variados de acordo com a cidade e que, nessa junção, permitem uma leitura irônica dos modos de manifestação do desejo masculino e seus objetos – recordemos a correlação pop da libido masculina com os automóveis, extensões fálicas.

Esse aspecto público de devoração dos corpos femininos, infligido pelo olhar masculino e seus dispositivos de poder, torna inevitável uma correlação reflexiva com os jogos de exploração e desumanização dos sujeitos de sexualidade/subjetividades dissidentes, que afrontam os regimes binários de vida ora pela negociação, ora pelo combate. Nesse sentido, a produção pornoerótica e anarcatransfeminista de Bruna Kury, com vídeos caseiros e improvisados de uma pornografia divergente à da indústria, seja pelas performances, corpos e narrativas, seja pelos modos de distribuição alternativa, procura justamente subverter a condição de objetificação desses indivíduos. Vinculada a uma prática investigativa sobre os dispositivos de normatização do erótico e das subjetivações, a artista toca na dimensão de desvalorização dos afetos e nas estratificações da libido, defendendo que é no âmbito do gozo anarquista que há possibilidade de vida, ainda que precária.

É pensando também nesses estratagemas de sobrevivência que a artista multimídia Ros4 Luz apresenta performances musicais e poéticas, em concomitância a sua atuação como rapper e influenciadora digital, atividades que indiciam a inserção midiática de algumas figuras da comunidade TRANS que procuram interferir na distribuição informativa cultural. Ora vestida de noiva pop, transitando pelas ruas de Portland, nos EUA, e até rastejando por elas, desencadeando estranhamentos intencionais nos transeuntes; ora com uma lingerie erótica preta e sapatos de plataformas vermelhas, sentada sobre uma cadeira em um lixão isolado nos arredores de Brasília, envolta por registros fotográficos de sua carreira destruídos, a artista (em ambas essas ações, cadenciada, pelo rap), salienta as violências e incongruências às quais os sujeitos da comunidade TRANS estão expostos, e seus afetos defensivos frente aos ataques físicos e simbólicos.

O aspecto de ameaça e tragédia nas vivências da urbanidade talvez seja o ponto de convergência entre a variedade de corpos e as subjetividades que habitam a malha urbana e que, em alguma medida, exercem a feminilidade e as dissidências binárias. A experiência de medo, um processo de socialização imperativa para indivíduos não integrantes dos signos de poder, se manifesta claramente nas obras de Kury e Ros4, assim como nas pinturas de Kátia Fiera, artista íntima do circuito de publicações independentes, que tem realizado obras pictóricas de cunho gráfico em que há um exercício de crônica do cotidiano urbano. Sua representação de edifícios arquitetônicos icônicos da capital paulista salienta os contrastes entre as classes sociais e suas tragédias, principalmente na imagem do edifício Joelma em chamas, emblema do espectro de projeto moderno que perece – de um modo ou de outro, estão aí materializados índices do feminino que marcam classe e usos do espaço em suas polaridades.

Se nas artistas até aqui comentadas, percebemos os protocolos de intervenção direta no espaço urbano/público e seus elementos constituintes, é importante sublinhar que há outras relações estabelecidas por artistas mulheres com a dimensão arquitetônica dos espaços, almejando alterações de uso e deslocamentos dessas estruturas. Nesse caso, vale ressaltar as peças escultóricas de Carolina Marostica, construídas a partir de premissas de invasão, contaminação e escape de entidades amorfo-orgânicas, como massas disformes que escorrem e se expandem numa pulsão sintética de vida. No grande cubo de plástico flutuante, quase uma pele sintética com fios de cabelo roxo entre as camadas, ocorre a criação de um elemento ambíguo no espaço arquitetônico, que ora replica uma forma básica construtiva, ora desloca a noção de espacialidade devido a sua transparência, dimensão e fragilidade – por ser construído de um material plástico fino, flutuante, o cubo transmuta-se em um órgão autônomo e vivo, que ao movimento de brisas e ventos parece respirar.

Enquanto as formas orgânicas de Maróstica respiram para dentro, certas fotos de Aline Motta mostram um desejo de respirar para fora. Conhecida por projetos cinematográficos e fotográficos que oscilam entre premissas de instalações imersivas, cinema de artista e documentário poético, e com o compromisso de reformulação das narrativas afetivo-sociais das ancestralidades afrodescendentes no Brasil com a ferida escravocrata ainda aberta, Motta dá também uma atenção melancólica à dimensão da passagem do tempo a partir do encontro de objetos cotidianos e domésticos com códigos simbólicos da espacialidade africana. Na fotografia com uma camisa de tecido transparente, pendurada por um cabide de metal em frente à janela modernista de Niemeyer no Copan, morada da artista, é possível vislumbrar a vista para o centro de São Paulo, mediada pela risca de ponto do cosmograma bakongo, uma cartografia espiritual de marcação do tempo-espaço que conjura o desejo recente de transcendência do cotidiano e das limitações domésticas em tempos de reclusão pandêmica.

Ainda que haja dificuldades mil de uso e interferência dos espaços, sejam eles da dimensão pública das cidades e suas veias hoje distorcidas, sejam da vivência do esquadro doméstico (que ganhou relevância ímpar nesses tempos de pandemia), fica evidente nessas corporificações poéticas das artistas o desejo incontido de tomada e vivência da espacialidade, como um conjunto de gestos teimosos e de tentativas de dobrar o cotidiano mais pelo desejo de outros, mas de acordo com suas demandas.

// Talita Trizoli

_______________

1. WOLFF, Janet. The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity. In: Feminine Sentences: Essays on Women and Culture, Berkeley: University of California Press, 1990, p. 9.

2. GROSZ, Elizabeth. Corpos-cidades. In: MACEDO, Ana Gabriela; RAYNER, Francisca. Gênero, cultura visual e performance: antologia crítica. Porto: Húmus/Universidade do Minho, 2011, p. 91.

3. RUBINO, Silvana. Mulheres Imperfeitas: suburbanização, gênero e domesticidade. In: BRITO, F.; LIRA, J.; MELLO, J.; RUBINO, S. (Org.). Domesticidade, gênero e cultura material. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017, p. 325.

4. COLOMBINA, Beatriz. With, or Without You: The Ghosts of Modern Architecture. In: BUTLER, Cornelia; SCHWARTZ, Alexandra. (Org.). Modern Women. Women artists at the Museum of Modern Art. New York: MOMA, 2010, p. 217.

5. SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão artista: mulheres, atividades artísticas e condicionantes sociais no Brasil de finais do Oitocentos. In: XXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, 2005, Belo Horizonte. XXIV Colóquio do CBHA. Anais. Belo Horizonte-MG: Editora C/ARte, 2004. v. 1.

vistas da exposição

c. l. salvaro: antes de afundar, flutua

24 abr – 30 mai 2021

texto giselle beiguelman

projeto especial, são paulo

-

A Central Galeria apresenta Antes de afundar, flutua, projeto especial do artista C. L. Salvaro. A obra consiste em uma instalação site specific ocupando todo o andar térreo da casa que lhe serve de residência e ateliê em São Paulo. O imóvel, prestes a ser demolido, tornou-se palco de uma série de experimentações ambiciosas com a arquitetura e a natureza, culminado em um trabalho que, por sua própria impermanência, reflete a instabilidade política e social dos tempos de pandemia.

Usando telas de arame, entulhos e materiais de construção, Salvaro criou um plano intermediário entre o chão e o teto, permitindo que a vegetação crescesse em meio aos escombros. Giselle Beiguelman, que assina o texto da exposição, observa que “aqui, a natureza rebela-se contra o paisagismo, submetendo a arquitetura às raízes que brotam rizomaticamente e nos colocam diante de um equilíbrio instável. Elas dançam sobre finos fios e, com qualquer movimento que fazemos, lembram-nos de que tudo está prestes a sucumbir.”

Antes de afundar, flutua foi recentemente selecionado para a programação da Liste Showtime 2021, versão online da feira de arte suíça que acontecerá em setembro, através da qual também recebeu o prêmio Impact da fundação Eckenstein-Geigy.

C. L. Salvaro nasceu em Curitiba, em 1980. Suas exposições incluem individuais em: Central Galeria (São Paulo, 2018), Ybakatu Espaço de Arte (Curitiba, 2018 e 2007), Memorial Minas Gerais Vale (Belo Horizonte, 2015), CCSP (São Paulo, 2005), entre outros. Entre suas coletivas recentes, destacam-se: Frestas – Trienal de Artes, Sesc Sorocaba (Sorocaba, 2017); Region 0 - The Latin Video Art Festival, New York University (Nova York, 2013) e Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Vigo, Espanha, 2013); 6ª VentoSul – Bienal de Curitiba (Curitiba, 2011); Biennale de Québec - Manif d’art 5 (Quebec, 2010). Seus prêmios e residências incluem: Prêmio Foco Bradesco ArtRio (Rio de Janeiro, 2017), Geumcheon Artspace (Seul, 2018), Bolsa Iberê Camargo – Fundação Iberê Camargo/CRAC Valparaiso (Chile, 2013), Bolsa Pampulha (Belo Horizonte (2010-2011). Sua obra está presente nas coleções: MAR (Rio de Janeiro), MAC-PR (Curitiba) e MuMA (Curitiba).

-

O colapso nos espreita de todos os pontos de vista. Em meio às manchas de umidade e à alvura das paredes, as plantas crescem, construindo um plano intermediário entre o piso e o teto. Caminhar no espaço instalativo de C. L. Salvaro é como cruzar um rio contra a correnteza. Dificilmente se chegará à outra margem.

É preciso curvar-se, encontrar os rasgos que nos permitem respirar, contemplar o todo. Da combinação de materiais de demolição, em simbiose errática com a periferia das construções, nasce um anti-mirante. Nele, a máxima elevação a que se chega é a da altura do próprio corpo.

Como náufragos, estamos sós diante de um mapa que não tem pontos de partida nem de chegada. A instalação obstrui o deslocamento. Telas de arame galvanizado se interpõem entre as paredes da antiga sala de estar de um sobrado do Jardim Paulistano, projetando uma espécie de pântano aéreo sobre o qual um jardim radicante disputa a primazia.

Aqui, a natureza rebela-se contra o paisagismo, submetendo a arquitetura às raízes que brotam rizomaticamente e nos colocam diante de um equilíbrio instável. Elas dançam sobre finos fios e, com qualquer movimento que fazemos, lembram-nos de que tudo está prestes a sucumbir.

Estamos em uma casa ocupada. Pelo silêncio vegetal e os escombros do presente. Nessa natureza fabricada pela erosão do cotidiano não cabem ruínas. Isso demandaria alguma “saudade de um futuro alternativo”, como pontuou Andreas Huyssen. Algo imponderável no Brasil de hoje.

Fragmento da história, a ruína presentifica o vivo na morte, escreveu Walter Benjamin, expandindo-se num arco temporal que abrange o seu antes e depois. A ruína nutre-se, portanto, de uma ambivalência essencial: apesar de nostálgica, manifesta a potência de imaginar outros porvires (mesmo que seja a partir de um passado que não foi).

Mas na malha tramada por Salvaro não há um depois. Há apenas a iminência de uma situação entrópica onde tudo se move, ainda que toda a ação tenha sido suprimida.

Não por acaso, quando pergunto ao artista suas referências, ele cita vários filmes. Salvaro me faz recordar do conceito time based arts, que remete a artes, como o cinema e o vídeo, cuja matéria-prima é o tempo. É disso que trata sua obra.

Há um forte odor de Beleza Compulsiva no ar. Ela é diferente do estado de convulsão, que André Breton descreve no poema “Nadja”(1928), imprimindo a força da irrupção não programada à tensão entre natureza e cultura.

Penso no surrealismo aqui não com os olhos de Breton, mas pela leitura de Hal Foster, compreendendo a beleza convulsiva surrealista pela chave da compulsão, como tendência à inércia, à repetição, à presença da pulsão de morte.

Beleza Compulsiva.

Haveria definição mais precisa do nosso agora?

Mas essa compulsão tem também um arfar de resistência. Ao anunciar seu desmoronamento, o paradoxal jardim entrópico de Salvaro indica que, antes de afundar, tudo flutua.

É preciso agarrar-se a essa rota de fuga. Inebriar-se do hiato que o artista sugere. Isso pode restaurar um sopro esquecido entre as distopias que estão entre nós. Flutuemos.

// Giselle Beiguelman

tour virtual

vistas da exposição

dora smék: a dança do corpo sem cabeça

27 mar – 22 mai 2021

texto veronica stigger

-

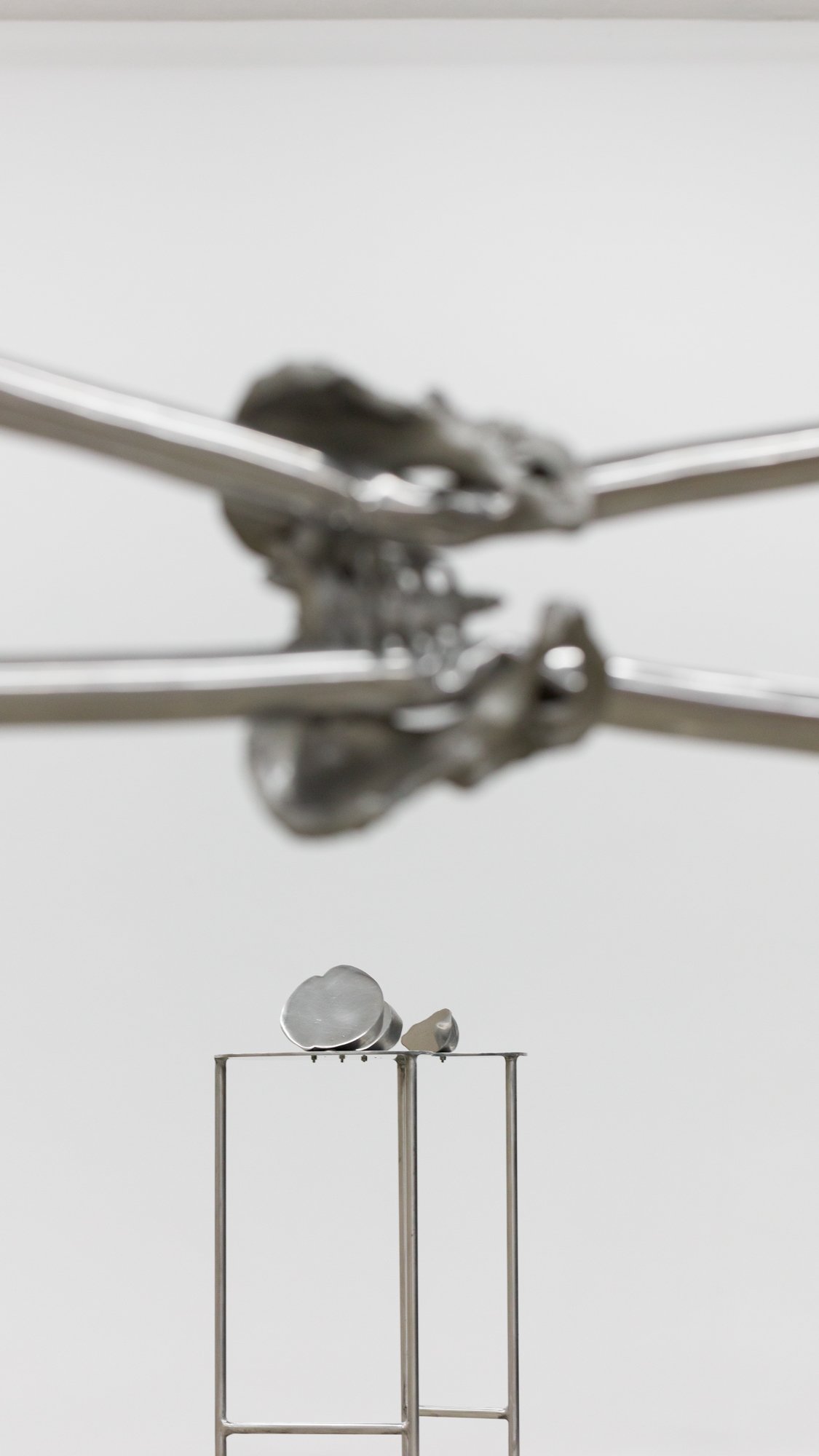

A Central Galeria tem o prazer de apresentar A dança do corpo sem cabeça de Dora Smék. Em sua primeira individual na galeria, a artista empreende uma investigação acerca do corpo em situações de oposição, movimento, tensão e fluxo. Abordando o inconsciente e a sexualidade, seus trabalhos revelam um corpo fragmentado: dedos, braços, articulações e ossos são usados como moldes na fundição de esculturas em ferro, bronze e alumínio.

Oriunda da dança, Dora evoca elementos desse universo para guiar possíveis narrativas. Veronica Stigger, convidada para escrever o texto da exposição, observa que sua obra “se fundamenta numa tensão entre limite e extravasamento, contenção e expansão. Como num duo em que os bailarinos se enfrentassem em vez de dançarem juntos, mesas e tubos parecem querer conter o corpo, que, por sua vez, busca escapar ao limite que lhe é imposto.”

Dora Smék (Campinas, 1987) vive e trabalha em São Paulo. Graduou-se em Artes do Corpo na PUC-SP (São Paulo, 2011) e fez Mestrado em Artes Visuais na Unicamp (Campinas, 2019). Dentre as exposições de que participou recentemente, destacam-se: Arte em Campo, Estádio do Pacaembu (São Paulo, 2020); No presente a vida (é) política, Central Galeria (São Paulo, 2020); Polissemia Política – Arte Londrina 8 (Londrina, 2020); Hinter dem Horizont, Reiners Contemporary Art /Sammlung Jakob (Freiburg, Alemanha, 2020); Cuerpos Atravesados, Reiners Contemporary Art (Marbella, Espanha, 2020); Mulheres na Arte Brasileira: Entre Dois Vértices, CCSP (São Paulo, 2019); 47. Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto (Santo André, 2019); Triangular – Arte Deste Século, Casa Niemeyer (Brasília, 2019); 13. Verbo, Galeria Vermelho (São Paulo, 2017).

-

Até quando dança um corpo sem cabeça?

Dança

Antes de se voltar às artes plásticas, Dora Smék dedicou-se, por muitos anos, à dança, passando por várias técnicas. De todas, as que mais lhe marcaram foram a dança tradicional irlandesa, que praticou por uma década e meia, e a dança flamenca. Se a primeira a levava ao ar, a segunda a trazia de volta à terra. Na dança irlandesa, contou-me Dora, toda a força está na região coxofemoral, que impulsiona o corpo para o alto. É uma dança saltitante, leve, em que o tronco quase não se mexe e as pernas parecem máquinas em movimento compassado e repetitivo. É uma dança reta. O flamenco, por sua vez, nunca perde sua ligação com o solo. O pé bate com força no chão e, se se eleva em seguida, é para bater novamente, como se esperasse do solo uma reação. Enquanto os pés fincam o chão, os braços e as mãos giram em torno do corpo, que se retorce. É uma dança espiralada. Em contraste com o que ocorre na dança irlandesa, que se fundamenta num movimento ininterrupto, no flamenco o bailaor suspende repentinamente o passo para, no momento seguinte, retomá-lo com vigor. Há no flamenco, assim, como a própria Dora muito bem definiu, “contenção de energia e explosão” – dois aspectos que parecem ser fundamentais em sua atividade artística.

Na passagem da dança para as artes visuais, a “explosão”, na obra de Dora, se transforma em “extravasamento”, “transbordamento”, ou – no neologismo criado pela artista para dar título a um de seus primeiros trabalhos por meio do qual enfatiza justamente a ação de sair fora das bordas – “transbordação”. Preserva-se aí a ideia do que irrompe, do que não se contém, do que escapa, do que não cabe; e elimina-se o barulho. Excedem-se os limites, mas em silêncio. Em Transbordação (2010), um grupo de mulheres enfileiradas lado a lado urina na própria calça, como se não fosse mais possível se segurar. Para Dora, seus trabalhos posteriores não deixam de ser desdobramentos dessa performance. A maioria das esculturas que vemos reunidas na exposição A dança do corpo sem cabeça se fundamenta numa tensão entre limite e extravasamento, contenção e expansão. Como num duo em que os bailarinos se enfrentassem em vez de dançarem juntos, mesas e tubos parecem querer conter o corpo, que, por sua vez, busca escapar ao limite que lhe é imposto.

Talvez, para Dora, a saída para a contenção esteja sempre na dança, isto é, no corpo posto em movimento – mas num movimento que foge ao corriqueiro (caminhar, correr, abrir a porta, pegar algo no armário, subir e descer escadas etc.). A fábula de origem desse jogo entre contenção e extravasamento talvez possa ser situada num episódio marcante de sua vida pessoal, do qual Dora não tem memória própria, apenas a lembrança fornecida por relatos familiares. Fábula dolorosa, trágica e didática como toda ortopedia da forma: quando tinha pouco mais de um ano, sofreu um acidente de carro em que seu pequeno corpo rompeu o vidro da janela e foi arremessado a 50 metros de distância. Como quebrou as duas pernas, passou um longo período com elas encerradas numa caixa de sapato. Quando recuperada, precisou reaprender a andar. Porém, seus primeiros passos não foram de caminhada, e, sim, de dança. Eis a “magia do dionisíaco” tal qual preconizada por Friedrich Nietzsche em O nascimento da tragédia: “Cantando e dançando, manifesta-se o homem como membro de uma comunidade superior: ele desaprendeu a andar e a falar, e está a ponto de, dançando, sair voando pelos ares”. [1]

Corpo

Nas obras aqui expostas, o corpo não aparece inteiro, mas fragmentado. Por vezes, alguns dedos (Duplo), um punho (Agulha), um pé (Garganta), uma mão (Arma), deixam-se entrever numa das extremidades de um tubo retorcido, que, por sua vez, é fundido em ferro – material geralmente usado nas algemas e nas grades das cadeias. Não por acaso, a expressão em português “estar a ferros” significa “estar preso”, que é um modo mais violento de dizer “estar contido”. Em Canibais, um fêmur parece ter conseguido fugir da fome do tubo de ferro, que se sustenta sobre uma longa haste. Em três outros trabalhos, é o osso da pélvis – o centro do corpo e principal apoio na dança – o agente da ação. Em Duplo e Colo, a pélvis abraça o tubo retorcido, comprimindo-o. No primeiro caso, o tubo contém três dedos vermelhos numa de suas extremidades. Em Barra, a pélvis asfixia a barra de exercícios, tão comum nas salas de dança, como se, num acesso de raiva, vingasse-se desta pelo esforço sofrido. Já a série Dobras apresenta, sobre uma mesa de alumínio levemente curva, partes seccionadas do corpo – todas elas realizadas a partir de moldes do corpo da própria artista, como as mãos, os dedos, o pé de outras peças. Em Dobras #1, estão dispostos em fileira um joelho, um cotovelo e um calcanhar; em Dobras #2, um ombro, um joelho, um cotovelo e um calcanhar; em Dobras #3, cinco dedos incompletos. Os fragmentos – principalmente os de Dobras #1 e os de Dobras #2 – são quase indefiníveis, como pedaços de carne jogados sobre uma mesa.

Por serem de alumínio polido, o que lhes confere um aspecto asséptico, as mesas lembram mesas de dissecação, em que o corpo retalhado se oferece à observação anatômica. Há algo aqui daquela beleza-fratura [2] de que fala Georges Didi-Huberman a respeito da mesa de dissecação. Recuperando a famosa passagem de Cantos de Maldoror, em que Lautréamont diz de um personagem que é “belo [...] como o encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva numa mesa de dissecação”, Didi-Huberman observa: “os dois objetos, máquina de costura e guarda-chuva, ambos surpreendentes, não constituem o essencial: bem mais conta o suporte de encontros, constituído pela própria mesa, como recurso de belezas ou de conhecimentos – analíticos, por cortes, por reenquadramentos ou por ‘dissecações’ – novos”. [3]

Na obra de Dora, a mesa, de tão polida, funciona ainda como um espelho. Os pedaços de corpos se veem refletidos nela: Narciso diante da mesa de dissecação, um Narciso destroçado, um Narciso-Dioniso. Não esqueçamos que Dioniso – deus do êxtase, da saída de si –, antes de ser despedaçado pelas bacantes enlouquecidas, fora dilacerado pelos Titãs, que o apanharam diante de um espelho.

Sem cabeça

Nos trabalhos de Dora, não é qualquer corpo que dança, mas o corpo sem cabeça. Para ela, uma das imagens inspiradoras é a da galinha que corre ainda por algum tempo depois de ter sua cabeça cortada. Mas até quando dança um corpo sem cabeça? O escritor Victor Hugo, diante do corpo seccionado pela guilhotina, ferramenta mortal que era a grande novidade de sua época, perguntou-se: “É a cabeça ou o tronco que será espectro?” [4]. Em nossa conversa, Dora me disse: “Quando dançava, queria me ver fora de mim”. Se, para ela, a dança representa um modo de sair de si, é o corpo, então, que se torna espectro, adquirindo uma existência outra para além da materialidade da carne. Numa passagem de seu livro sobre Israel Galván, brilhante reinventor da dança flamenca, Didi-Huberman lembra que Domenico da Piacenza, mestre da dança renascentista, afirmava que “a dança é uma arte que transforma o corpo em fantasma ou em sombra fantasmática”, estabelecendo assim “uma relação direta entre a carne e o ar, entre o corpo e a psiquê” [5]. Fantasma aqui pode ser outra palavra para imagem.

Mas por que fazer dançar um corpo destroçado e sem cabeça? Georges Bataille responderia: porque o corpo acéfalo é um corpo livre. Em texto publicado no primeiro número da revista criada por ele em 1936 e que se chamava precisamente Acéphale, Bataille afirmou: “O homem escapou à sua cabeça como o condenado à prisão”. O homem acéfalo é o homem que não se conforma ao “mundo da vulgaridade instruída”; é o homem, digamos, dionisíaco: “A vida tem sempre lugar num tumulto sem coesão aparente, mas não acha sua grandeza e sua realidade senão no êxtase e no amor extático. Aquele que insiste em ignorar ou em não reconhecer o êxtase é um ser incompleto cujo pensamento está reduzido à análise. A existência não é somente um vazio agitado, ela é uma dança que força a dançar com fanatismo”. [6]

É sintomático que Virada, uma das obras aqui expostas, tenha sido criada a partir do gesto de Blanche na pintura Une leçon clinique à la Salpêtrière (1887), de André Brouillet. A pintura mostra uma das aulas do neurologista Jean-Martin Charcot, que aparece ao lado de uma das mulheres diagnosticadas com histeria em pleno ataque, o que é perceptível pela contração dos músculos do braço. Sigmund Freud, num de seus primeiros textos sobre a histeria, realizados durante o período em que trabalhou com Charcot, percebeu que não se tratava de uma doença que tinha como causa algum distúrbio físico, porque as contrações e a rigidez dos músculos quando numa crise não respeitavam as paralisias regulares do organismo: “Nas suas paralisias e em outras manifestações, a histeria se comporta como se a anatomia não existisse, ou como se não tivesse conhecimento desta” [7]. Isso significava que, se o corpo convulsivo histérico não se comportava como o corpo físico, estava-se, então, diante de um corpo indomável, que não se submetia nem aos princípios neuroanatômicos nem à racionalidade; um corpo que, na acepção de Bataille, poderia ser considerado um corpo acéfalo; um corpo, em síntese, livre, ainda que contido na instituição psiquiátrica, no fundo uma variante de prisão.

Os surrealistas André Breton e Louis Aragon reconheciam na histeria não uma doença, mas um “meio supremo de expressão” [8]. Para Dora, há na histeria o mesmo movimento de “contenção de energia e explosão” do flamenco. Da imagem do quadro, Dora se detém na mão contraída – uma mão que, isolada, lembra também a mão retorcida do bailaor. Podemos identificar nas histéricas, tal como vistas a partir do surrealismo, assim como nos dançarinos e nas dançarinas do flamenco, sobrevivências modernas do cortejo extático (thíasos) que acompanhava Dioniso. As formas corpóreas despedaçadas mas dançantes de Dora atualizam o mistério do deus e suas mênades: dançam, ainda, sobre a mesa de dissecação. Esse triunfo dionisíaco sobre a morte, por meio da dança, foi magistralmente figurado por Rainer Maria Rilke na sua “Dançarina espanhola” (depois retomado por João Cabral de Melo Neto em seus “Estudos para uma bailadora andaluza”). Escreve Rilke:

Como um fósforo a arder antes que cresça

a flama, distendendo em raios brancos

suas línguas de luz, assim começa

e se alastra ao redor, ágil e ardente,

a dança em arco aos trêmulos arrancos.E logo ela é só flama, inteiramente.

Com um olhar põe fogo nos cabelos

e com a arte sutil dos tornozelos incendeia também os seus vestidos

de onde, serpentes doidas, a rompê-los,

saltam os braços nus com estalidos.Então, como se fosse um feixe aceso,

colhe o fogo num gesto de desprezo,

atira-o bruscamente no tablado

e o contempla. Ei-lo ao rés do chão, irado,

a sustentar ainda a chama viva.

Mas ela, do alto, num leve sorriso

de saudação, erguendo a fronte altiva,

pisa-o com seu pequeno pé preciso. [9]/ Veronica Stigger

_______________

1. Friedrich Nietzsche, O nascimento da tragédia ou Helenismo e pessimismo, trad. J. Guinsburg, São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 31.

2. Georges Didi-Huberman, Atlas ou A gaia ciência inquieta, trad. Renata Correia Botelho e Rui Pires Cabral, Lisboa: KKYM, 2013, p. 18.

3. Idem, ibid.

4. Citado por Jean Clair, Hubris. La fabrique du monstre dans l’art moderne. Homoncules, Géants et Acéphales, Paris: Gallimard, 2012, p. 136.

5. Georges Didi-Huberman, Le danseur des solitudes, Paris: Les Éditions de Minuit, 2006, p. 47.

6. Todas as citações de Georges Bataille são de “A conjuração sagrada” [1936], em Acéphale, n. 1, trad. Fernando Scheibe, Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2013, p. 2-3.

7. Sigmund Freud, “Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras orgânicas e histéricas” [1893], em Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. I, p. 212.

8. Louis Aragon e André Breton, “Le cinquantenaire de l’hystérie (1878-1928)”, em La Révolution Surréaliste, n. 11, 15 mar. 1928.

9. Rainer Maria Rilke, “Dançarina espanhola”, em Augusto de Campos (introd., sel. e trad.), Rilke: poesia-coisa, Rio de Janeiro: Imago, 1994, p. 39.

-

vistas da exposição

obras

arma, 2019

ferro fundido e bronze patinado

20 x 55 x 20 cm